歌舞伎役者だった市川雷蔵は、なぜ昭和を代表する映画俳優となったのか。『市川雷蔵と勝新太郎』(KADOKAWA)を書いた作家の中川右介さんは「自分を冷静に見つめることができ、いまでいうセルフ・プロデュースの能力に長けていた。作品内容に不満を持ちつつも会社再建のために馬車馬のように働き、37歳で亡くなるまでに159本の映画に出た」という――。

セルフ・プロデュース能力に長けた稀代の役者・市川雷蔵

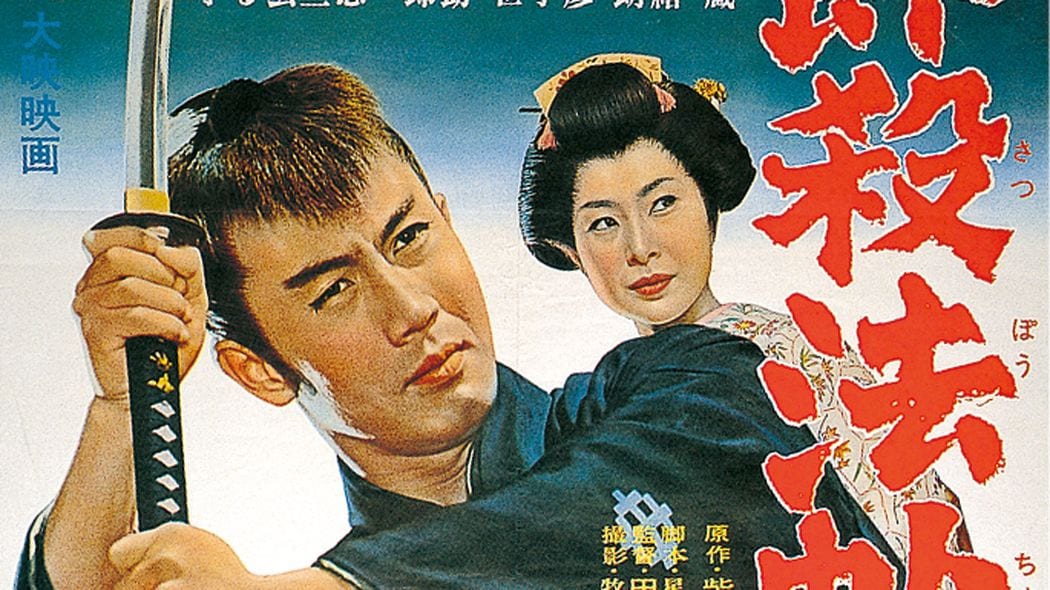

映画黄金時代の1954年に歌舞伎界から映画界へ入り、またたく間に人気スターとなった市川雷蔵は、当時はそんな言葉すら日本にはなかった「セルフ・プロデュース」能力に長けた俳優だった。

自分を冷静に、第三者の視点から見つめることができ、会社(大映)と交渉する能力もあったのだ。

その雷蔵は、37歳の若さで、映画不況の只中にある1969年に亡くなった。

今年(2021)は市川雷蔵の生誕90年でもある。

「精神的にも肉体的にも、大変苦しい」

雷蔵が活躍した1950・60年代は、日活・松竹・東宝・大映・東映の5社(1961年までは新東宝も含む6社)が毎週2本の新作を製作・公開していた。

その大半がプログラム・ピクチャーと呼ばれる娯楽映画で、こんにちでは大半が忘れられている。

スター俳優からみると、「週に2本の新作」の量産体制は、月に1本の主演映画があるということになる。

同時代のスターである、石原裕次郎や中村錦之助、勝新太郎らは、みな年に10本から15本に出演していた時期が15年前後続いたため、生涯に150~200本に出演している。

この量産体制に、大映の大スターとなっていた市川雷蔵が異議を唱えたのは、デビュー5年目の1959年のことだった。

雷蔵は後援会を持っており、その機関誌に自らエッセイのようなものを書いていた。それは没後、『雷蔵、雷蔵を語る』(飛鳥新社、朝日文庫)としてまとめられている。

その機関誌に、こう書いている。