「自らの死を語ること」をタブーとしない意識変革

私たちは、死について語るときよく使うフレーズを持っている。例えば、「畳の上で死ねない」「ろくな死に方をしない」「親の死に目に会えない」……。そこから類推するに、日本では、「畳の上(=自室)」で「家族に看取られながら」亡くなるのが、人生の最期の理想の姿であるというのが暗黙の了解のようだ。ただし最近では、前者(=畳の上での死)を満たせても、後者(=誰かに看取られること)が達成できなければ、同情の対象や、事件として取り扱われるケースが出てきた。いわゆる「孤独死」である。

しかしながら、多くの人に見守られながら亡くなろうが、外出先で突然死しようが、死後、数日たってから発見されようが、同じ「死」であることに変わりがないと筆者は考える。亡くなる「瞬間の状況」よりも死の瞬間を迎えるまでの最期の「道筋」の方が、よほどそれぞれの人の人生において重要なのではないだろうか。

このような疑問を投げかける背景には、今後の日本で想定される多死社会がある。今後の日本は「一人で死ぬこと」が当たり前のことになっていく。そのとき、自分らしさを前提とし、覚悟して備え、納得して生き抜いた結果であれば、それはたとえ最後に一人で亡くなったとしても「明るい孤独死」と呼びたい。そして、それが実現できる社会のシステムづくりを進めていきたい。その第一声を上げることが本稿の目的である。

「明るい孤独死」社会の実現に向けて求められるのは、実は孤独死を受け入れる社会の意識変革である。一人ひとりが、まず自分自身の終末のあり方や死生観について語り合い、自分自身の「終末を選び取る権利」を認識することが第一歩だろう。

ただ、死について語ることを「不謹慎だ」「縁起でもない」とタブー視する風潮は、まだ日本の社会には根強く残っており、かつ固定的な死生観も根付いている。「明るい孤独死」社会の実現に向けて、最初に立ちはだかるハードルが、実は最も高い。

「超高齢社会」では介護する側の人口が急減

そのそびえたつハードルを、何としてでも乗り越えなければならない。私たちの常識は、「介護といえばまず家族が担うもの」というイメージや、「家族で手に負えない状態になれば、最期は施設へ」というプロセスに支えられている。しかし、これからの日本は、そのようなイメージや常識では追いつかない状態が予想される。

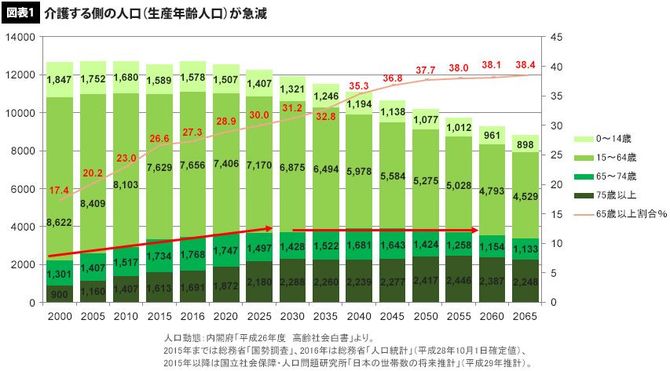

すでに知られていることだが、「超高齢社会」といっても急激に高齢者が増加するのは2025年ごろまでである。(図表1)それよりもむしろ問題なのは15歳~64歳の人口が減少し、年齢別の人口構成比がいっそう社会的にいびつになり、そしてそれに従って介護する側の人口も急激に減少していくことである。