自分を磨くには自己の鏡となる「強烈な他者」が必要

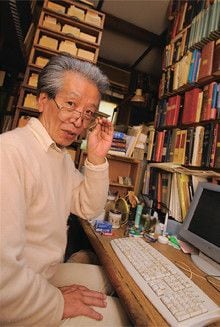

広瀬 隆●ひろせ・たかし 1943年、東京都生まれ。早稲田大学理工学部卒。近年、米国の権力構造を政財界の人脈調査から精力的に分析・研究。著書に『赤い楯』『アメリカの経済支配者たち』『世界石油戦争』『世界金融戦争』『一本の鎖』など多数。

「いま世界で起きているのは、国際的金融危機ではなく、国際的金融腐敗です」

紫煙をくゆらしながら、ゆっくりとした口調で広瀬隆氏は語り始めた。世界を襲った金融危機は、サブプライム・ローンからリーマン・ショックという、一連の流れによるものと見られているが、その深層はもっと根深く、米国経済界の腐敗によるものだというのだ。

その根源は「投機マネー」だという。為替、穀物、原油、金。日々、これらの利益率の高さを投機屋とヘッジファンドたちが張り合っているが、そのルールづくり、システムの裏側、つまりホワイトハウスと投機業界の“蜜月関係”を見れば、腐敗構造が詳らかになるというのだ。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(小川 光=撮影)