※本稿は、丸山学『家系図つくってみませんか?』(ポプラ新書)の一部を再編集したものです。

戸籍をたどる作業は大変だった

戸籍というのは、自身からさかのぼって上に上にと古いものまで取得していくことが可能です。

「上」とは、父母・祖父母・曽祖父母(さらにその上も)を指します。法律的にはこうした自身の上に位置する方々は「直系尊属」と呼称されます(子ども・孫など、下に位置する人は「直系卑属」と呼びます)。

こうした直系にあたる方々の戸籍を取得する権利を私たちは有しているため、戸籍取得によってご先祖探し・家系図作成が誰でもできることになります。

なお、父母の兄弟姉妹・祖父母の兄弟姉妹など直系の方々の「横」に位置する人は法律的に「傍系」と呼ばれますが、傍系の方を目指して戸籍取得することはできません。取得できるのは、あくまで直系に位置する方々だけになります。

このように、権利としては認められていても、実際にさかのぼって戸籍を取得することはこれまでは簡単ではありませんでした。というのも戸籍がそれぞれの本籍地に保管されており、それぞれの役所に請求・取得する必要があったからです。

都道府県をまたいで請求が必要

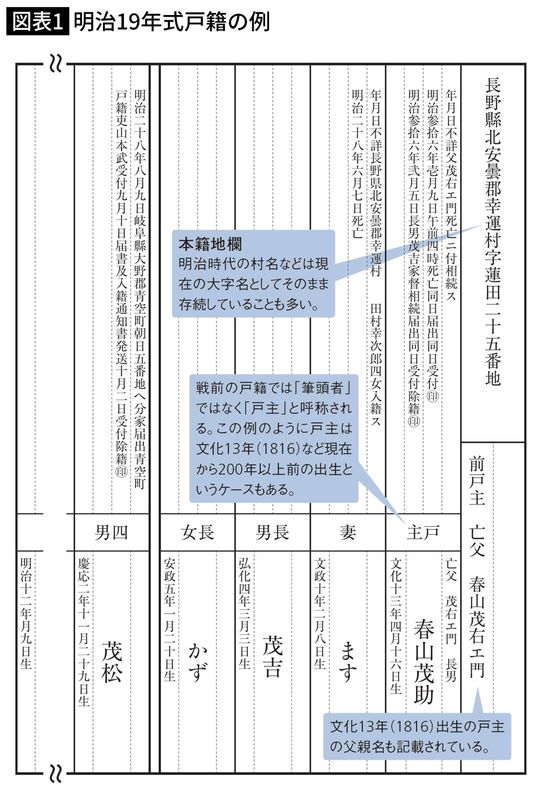

現在東京に本籍を置かれている方でも、父は新潟県に本籍を置いており、さらに祖父の代には長野県から分家してきた、などということになると、まずは自身の戸籍を東京の役所で取得し、その戸籍のコピーを添えて父が本籍を置いている新潟県の役所に郵送で請求する、さらには新潟県の戸籍を読み解き、分家前の長野県の役所にまたそこまでの過程の戸籍のコピーを添えて請求するという作業が必要でした。

しかも、現実的には一人の人間であっても生涯で複数の戸籍を渡り歩いています(婚姻・転籍等により)。そのため、自身・父・祖父の戸籍をさかのぼって揃えていくには、何通もの戸籍を取得しなければならず、そのたびに役所も異なるというような事態でした。

しかも、郵送であれば定額小為替という一般的にはあまり馴染みのない券面を郵便局で購入して、それで戸籍取得の手数料を支払うことになります。お釣りも定額小為替で送られてきてということで、なかなかに面倒な作業でした。