歴史的景観をみすみす手放す松江市の愚

攻城戦こそ行われなくなって久しいが、日本の城はいまも攻められ続けている。このところ多いのはタワーマンションによる城攻めで、これが近くに建ってしまうと取り返しがつかないダメージを受ける。

先日もプレジデントオンラインに、松江城(島根県松江市)の近くで進んでいる高層マンション建設について記事を書き、大きな反響があった(「国宝・松江城天守が泣いている…城より高いマンション建設で歴史的価値をみすみす手放す地元自治体の残念さ」)。日本の主要な城下町のなかでは例外的に、太平洋戦争時の大規模な空襲に遭わず、城下町の面影が保たれていた松江だが、このところ急速に変貌を遂げている。

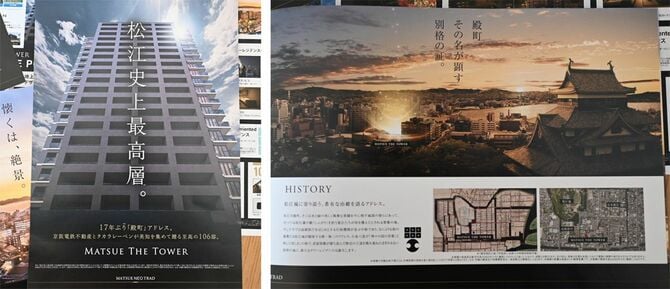

宍道湖と中海をつなぎ、松江城の堀の起点でもある大橋川に、次々と高層マンションが建ち、ついには松江城の中核である亀田山に至近の地に、19階建て高さ57.03メートルのマンションが計画され、市の認可を経て建設中なのである。このマンションは亀田山上にそびえ国宝に指定されている天守の高さを、約3メートル上回ってしまう。

手元に松江市がマンション建設を認可した際の資料がある。そこには次のように書かれている。

〈【景観の基準】松江市景観計画における「主要な展望地」の景観形成基準/松江城からの展望基準/天守から見える東西南北の山の稜線の眺望を妨げない⇒今回の事業について、天守から見て山の稜線の眺望を妨げていないと思われる〉。

マンションが建つのは藩政の中枢の御殿が建っていた旧三の丸から至近の地で、そこにタワーマンションが建つなど、ヨーロッパの歴史都市ではおよそありえない。だが、上記の資料からは、城下町の景観が損なわれることに対する市の危機感が微塵も感じられず、恐ろしさすら覚える。上定昭仁市長はいまさらながら、事業主体である京阪電鉄不動産に、高さの引き下げを求めたようだが、採算を理由に断られている。