――その次に重度の染色体異常の子を持つ家族のことをテーマにしていますね。

その後、小児科のクリニックを開業したのですが、長くこうした仕事をしていると、生まれながらに非常に重い奇形を持ったお子さんに出会うわけです。

例えば脳に重い障害があると同時に、外科的な病気があった場合、僕らは子供の命を助けるために手術をします。しかし、そうしたケースでは命が助かっても、脳には障害が残る。重い脳の障害を抱えたまま、その子は後の人生を生きていくことになります。

それをどう捉えるかについては、医師の中にもさまざまな考え方の人がいます。そこまで重い障害が脳に残るのであれば、外科的な手術をやるべきではないという意見もあるでしょう。

ただ、大学病院にいたときの僕は生命に対する理想主義者というか、とにかく命は助けなければならない、と単純に考える医師でした。そもそも医師の仕事は日々、大変に忙しく、障害を持って生まれた子供が、後にどんな人生を送っていくことになるのかを、仲間や先輩たちととことん話し合い、十分に理解を深めようとする機会が結局はありませんでした。

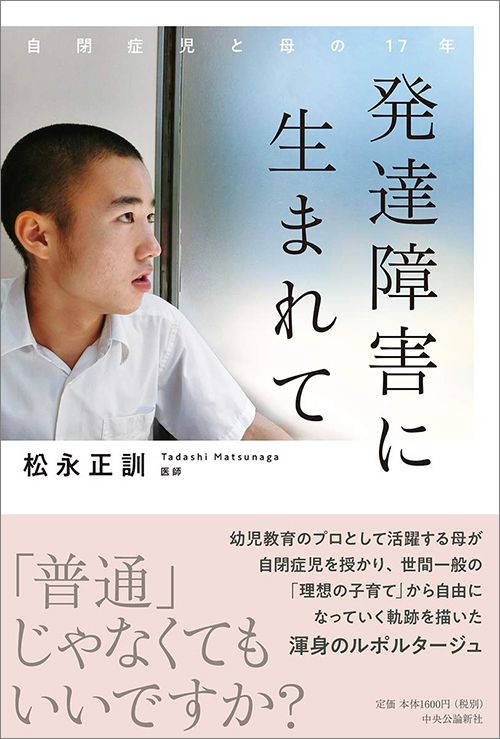

障害児を授かり、人生を共に生きることの重さ

19年間務めた大学病院を辞めて開業医になったとき、僕はまず、そのことをじっくり考えてみようと思ったんです。障害児を授かり、その障害を受容し、その子と人生を共に生きていくということが、親にとって、家族にとってどれだけ重いことであるかを、医師である以上一度は知らなければないと感じていたからです。

そんなときに出会ったのが、『運命の子』という本で描いた重い染色体異常のある子を持つ一組の家族でした。

お子さんを診ていた総合病院の医師から主治医になってほしいと頼まれ、迷った末に引き受けました。主治医といっても予防接種を打ったり、便秘があればちょっとした座薬を持って行ったりという程度の話ですが、当時は僕も家族も手探りの状態でした。

その子は13トリソミーという染色体異常を持ち、短命であることが運命づけられた子でした。親たちも自分の子供が重度の障害を持つことを受け入れきれていなかったし、僕自身も彼らがその子をどう受け入れればいいのかが分かりませんでした。僕は地元の主治医として彼らとかかわり、そのことを一緒に考える立場になったのです。それは医師である僕にとって、障害を持って生まれてきた子をご家族が受け入れていく過程を、リアルタイムで共有する体験でもありました。