18歳の大原麗子の言葉に衝撃を受ける

だが、気弱な性格の小林には人を押しのけて前に出ることなんて、到底できなかったし、やろうとも思わなかった。小林を買っていた監督、深作欣二は大声でハッパをかけた。

「稔侍、映画は目立ってナンボの世界だ。なのに、なんだ。お前は後ずさりしてるじゃないか。後ろへ行くな。もっと前に出てこい」

だが、怒鳴られても、背中を押されても、それでも前に出て行くことはできなかったのである。そんな自分の姿勢に小林は「オレはダメだ」と思っていた。

ある日のことだ。仕事場の東京撮影所の所長室の前を通ったら、なかから少女の大きな声が聞こえてきた。

所長に詰め寄っていたのは18歳で東映に入社した女優、大原麗子だった。

「じゃあ、うちのママ、誰が養えばいいの! そんな金額じゃダメ」

小林は「ああ、契約の話をしてるんだ。所長を怒鳴りつけるなんて……。なんてしっかりした子なんだ」と思った。18歳の新人女優が自分の稼ぎで母親を養っていくためには相手が所長であろうとなんであろうと、はっきりと主張していたのである。

一方、小林は俳優としての自信を持つことができず、仕出しの役しか回ってこない。契約金を上げろなんて考えたこともなかった。

「自分は俳優には向かないんじゃないか。他の仕事を見つけた方がいいんじゃないか」

撮影所で走ったり、転んだりといった仕出しの演技をしながらも、ついついため息が出た。酒も飲めない彼は下宿先に帰ってただ、布団に入るしかなかった。消極的な性格では役は回ってこない。小林の新人時代は高倉健のそれとはまったく違う区役所勤務の人のような平凡な毎日だった。

尊敬していた高倉健の近くにいられた幸せ

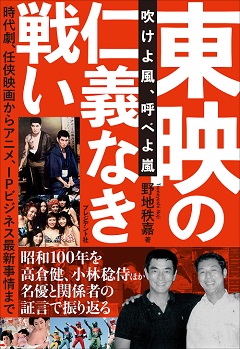

小林が東映に入社したばかりの大原麗子を見かけた1965年にはすでに時代劇は下火になっていて、製作の主体は任侠映画に移っていた。そんな60年代は映画館へ行く観客がもっとも減った10年間だった。特に1964年、東京オリンピックの開催で一般家庭へのテレビの普及は進んだ。東映だけでなく映画会社は軒並み減収に悩んでいた。だが、東映は映画では任侠映画に活路を見出した。『人生劇場 飛車角』『日本侠客伝』から始まった任侠映画は60年代後半、70年代初めまで続いた。1973年に『仁義なき戦い』がヒットするまで、任侠映画は東映を支えた。

バイオレンスと刺青の映画が観客と東映マンを鼓舞する一方、ボウリング場、タクシーなど日銭を稼ぐ事業に配属された社員は自分たちの持ち場で黙々と働いた。映画が好きだから斜陽の業界とわかって飛び込んだのだけれど、仕事自体は撮影とはまったく関係のない。そんな職場で働く人間の方が多くなっていった。それを考えると、小林はまだ幸せだったのではないか。主演の役は回ってこなかったけれど、毎日、行くところがあり、わずかとはいえ給料ももらい、そして、たまには尊敬していた先輩俳優、高倉健と話すことができた。悩んではいただろうけれど不幸な立場にいたわけではなかった。