「家族葬」が増加した結果、友人知人は故人を見送る機会が失われているという。『定年後、その後』が話題の作家・楠木新さんは「取材をしていても葬儀のような社会的なつながりを確認する場が細っているという声を聞く。70代後半になったら、自分で“節目”をつくる意識が大切な社会になっているということかもしれない」という――。(第6回/全6回)

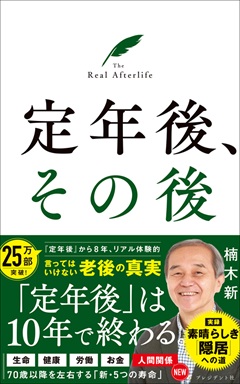

※本稿は、楠木新『定年後、その後』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

最終到達地点から「生」を考える

「定年後、その後」の世代(60代後半以降)を取材していて、これからの自らの老いを考える時に、その最終到達地点である「死」から見つめ直すのは意味あることだと感じるようになった。

還暦以降に20年も30年も時間があるのは、今までの人類の歴史の中で、現代に生きる私たちだけが享受できることである。

織田信長の時代は50年。たとえば「定年後、その後」世代が生まれた1951年当時の男性の平均寿命は59.5歳である。

それならば、70年を超えて生きることができれば、残りは極楽で過ごしていると考えてみてはどうだろう。「好きなことだけをやる」「嫌な人とは付き合わない」「嫌なことはしない」など、この世の極楽を謳歌する姿勢を持ってみてはどうだろう。

親の介護を通して自ら老いの過ごし方を考える

私の会社の先輩で、現役の時から今に至るまで30年以上お世話になっている人がいる。5歳年長で、私にとってはメンターのような存在だ。

彼は早期退職して、金融サービス関係の会社を起業した。その後に60代後半で引退した。

彼には、当時80代になる母親がいて、「母の面倒は全部自分でみる」と言って、母親を自宅に呼び寄せて、朝昼晩の食事もすべて自分自身で作っていた。

なぜそこまでするのかと尋ねる私に、彼は2つ理由を挙げた。

ひとつは「母には世話になったから」。もうひとつは「親の介護を通して、自分の老いの過ごし方を考えてみたい」ということだった。