プッチンプリンが店頭から消えた理由

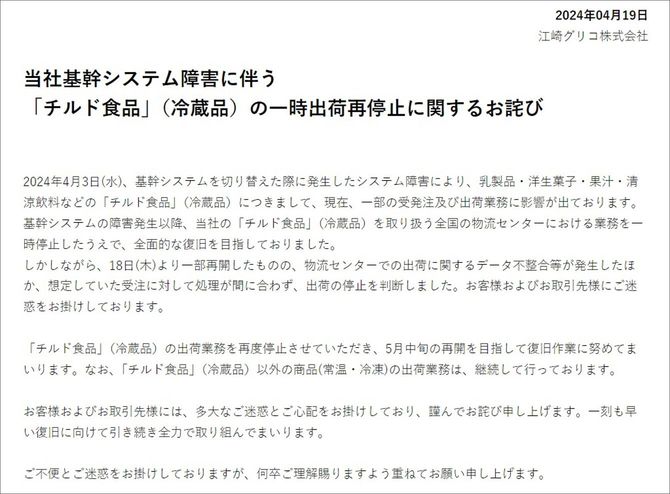

今年4月、「プッチンプリン」がスーパーマーケットなどの店頭から姿を消したと話題になった。同月3日、基幹システムを切り替えた際に大規模なシステム障害が起き、「カフェオーレ」「朝食りんごヨーグルト」など江崎グリコの看板商品が出荷停止に追い込まれたのだ。

当初、5月中旬の出荷再開を目指していたが、現在も出荷停止状態が続いている(※)。この影響で、当初業績予想より売上高が200億円程度減少するとされており、損失額はさらに拡大する可能性がある。

※一部の商品の出荷を6月25日以降、順次再開すると6月11日に発表

コロナ禍で露呈したように、日本企業のデジタル化は大きく後れを取っている。江崎グリコに限らず、多くの企業が同じような騒動を起こすリスクを抱えているのだ。

この経済損失の予測は、経済産業省が2018年に発行した「DXレポート」で指摘したもので、「2025年の崖」と呼ばれている。

レポート発行から約6年が経過したのに、いまだに問題が解消されていないのはなぜだろうか。本記事では、「2025年の崖」の課題と、日本企業を“デジタル企業”に変貌させる方法について考えてみたい。

目標は「IT人材の平均年収を倍増」

経済産業省のレポートは2018年の初版発行以降、複数回にわたり更新を重ね、DX推進における課題と対策に関する具体化を進めてきた。

初版レポートの中で示された「DX実現シナリオ」によると、次の5つを目標とし、あらゆるユーザ企業が“デジタル企業”に変貌することが掲げられている。

①守りの投資(既存システム維持費用)を60%に低減し、40%を攻めの投資(新たなデジタル技術の活用による収益向上)に充てる

②システムリリース期間を圧倒的に短縮する

③ユーザ企業のIT人材比率を欧州並みの5割に引き上げる

④IT人材の平均年収(600万円)を倍増し、米国並みとする

⑤IT産業の年平均成長率1%を6%(現在の6倍)とする