ABFは調味料の副生成物の研究から生まれた

食品メーカーである味の素グループが、なぜこれほど重要な部材を供給できるのか。ABFの開発には、調味料の原料となるアミノ酸で培ったノウハウが応用されており、その研究は50年以上前にさかのぼる。

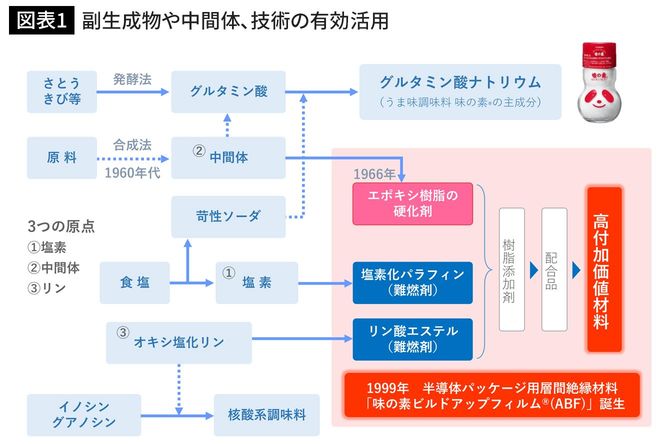

「味の素」の主成分は、グルタミン酸ナトリウムである。うま味のもとであるグルタミン酸は、現在さとうきび等を発酵させることで生産している。創業当初からしばらくは昆布などからの抽出法を採用していたが、1960年代には化学合成する方法で生産されていた。その化学合成の過程で生成させる中間体から、エポキシ樹脂に使用できる硬化剤が開発された。

またグルタミン酸の中和工程で使われる苛性ソーダは、食塩水の電気分解で生成されるが、副生成物の塩素の有効活用として、難燃剤として使用できる塩素化パラフィンが開発された。

さらに、核酸系調味料であるイノシン酸やグアニル酸は、その原料であるイノシンやグアノシンをリン酸化させて作るが、そのリン酸化で使用されるオキシ塩化リンを利用して難燃剤として使える材料、リン酸エステルが生成される。

以上、エポキシ樹脂、塩素化パラフィン、リン酸エステルの3つから、樹脂系添加剤やその配合品を開発してきた。そして、ABFのような高付加価値材料の開発につながっている。

後発にも関わらず、業界初のフィルム材料を開発

味の素ファインテクノ社が目を付けたのは、1990年代後半に急拡大したパソコン市場だった。当時、ICチップは従来のセラミックからプラスチックパッケージへと大きく転換するタイミングで、軽さと薄さ、安価を実現したことでパソコンの普及を加速させていた。

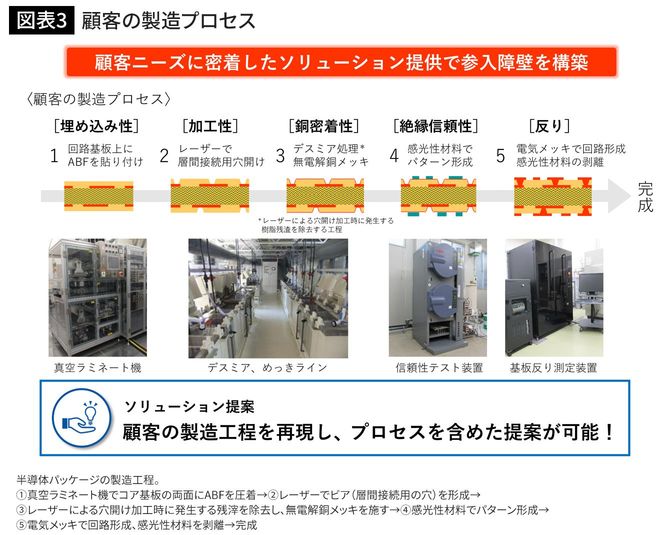

同時に、パッケージ基板の製造プロセスにもイノベーションが求められていた。従来は絶縁材料として液状のインキが使用されていたが、基板にインキを塗布し乾燥を繰り返すため、工程数が多い、平滑性が悪い、配線間に気泡が残りやすい、ゴミが付着しやすいといった課題があった。これらの課題は、絶縁体を液体(インキ)から固体(フィルム)にすることで解決できると予想されていたものの、技術的に難易度が高く、素材メーカーは手をこまねいていた。

そこで、味の素ファインテクノ社は開発に着手し、後発であったにも関わらず、製品化に成功する。食品メーカーのイメージから営業に苦労しつつも、その高い絶縁性、密着性、接続信頼性が評価され、業界初のフィルム材料として、99年に大手半導体メーカーに採用された。

以降、PCの普及にともないABFは生産量を拡大し続ける。現在では、CPU、GPU等のパソコン用半導体パッケージ以外に、ゲーム機、サーバー・通信ネットワーク、車載用途など広く採用されている。