ここが狂うと「がん」になる? 紐解かれるDNAの塩基配列

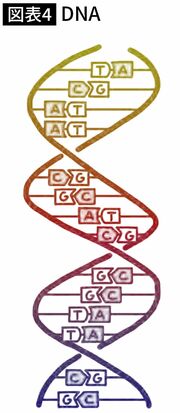

DNAは細胞の核の中の染色体に折りたたまれて入っている紐状の二重らせん構造をしていて、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という塩基からなったものです。1個の核の中のDNAを全部ほぐして伸すと2mになり、塩基配列は30億対になります。

縦の配列は様々ですが、横の結合はかならず決まっていて、AはT、GはCと手をつないでいます。そして2mの糸についている縦の塩基配列で文章を作っていると考えてよいでしょう。30億というと、朝日新聞の朝刊の文字にあてはめると25年分になるそうですが、実際に人間の体の構造や機能に関係しているのは3万個だといわれています。その部分の3つの塩基の組み合わせを、1個の単語と考えるとわかりやすいのですが、人間の体ではその単語はアミノ酸です。アミノ酸はたんぱく質を作る基になるものですが、人では20種類です。メチオニンはATGで、トリプトファンはTGGで、というふうにして作られたアミノ酸が、体の中でいろいろな働きをするので私たちは生きていけるのです。

今、人のDNAの塩基配列(ゲノム)解読がなされ、どこが狂うとがんになりやすいかがわかってきました。その部分はがん関連遺伝子と名付けられ、2022年までに約100個見つかっています。そこに傷がついて塩基が欠落したり、修復ミスで別の塩基になると、分裂が止まらなくなってしまいます。それを抑制する抑制遺伝子が遺伝的にない人もがんになりやすく、子供にできる「神経芽細胞腫」や、「遺伝性大腸がん」の家系も抑制遺伝子の欠落によることがわかってきました。

がん多段階発がん説――がん細胞が育つ条件とは

DNAのある部分に傷がつくと細胞ががん化することはわかりました。ところがDNAに傷をつける物質は人間の周りにゴマンとあり、いちいちがん化していたら、命がいくつあっても足りない勘定になります。傷がついても修復したり、がん細胞になってもリンパ球が食べて、人が知らないうちに消滅するものがたくさんあるようです。血液中では1個のがん細胞に100個のリンパ球が攻撃をかけるとやっつけられるのです。

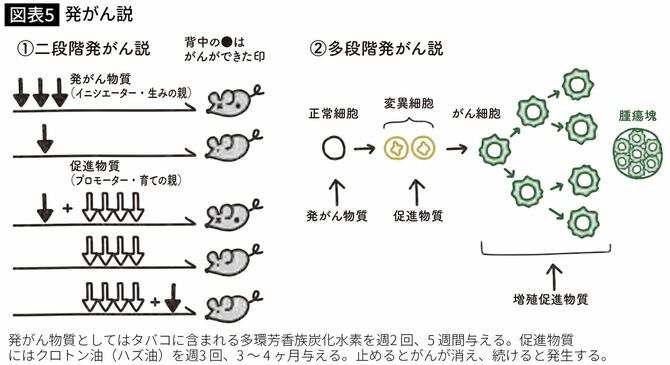

がんが大きくなると無敵にみえますが、小さいうちは意外に軟弱で、守ってやらないと育たないのです。そこで登場したのが、がんの二段階発がん説です。

DNAに傷をつけるものを発がん物質(イニシエーター)といいます。非常に多くの発がん物質が一度に作用すると、それだけでがんができます。がん細胞がたくさんできて、免疫系の攻撃をすり抜けて育つものが出てくるのでしょう。

少ない量の発がん物質だとがんはできません。ところが、そこに促進物質(プロモーター)が加わるとがんができてきます。促進物質だけではできないし、逆に、発がん物質があとになってもできないのです。DNAに傷がついて細胞が変異してから、それをがん細胞に育てる物質がないと育ちにくいということです。

1943年、東京生まれ。68年、慶應義塾大学医学部卒業、内科学教室入室。2020年3月、女性で初めて慶應連合三田会会長に就任。菅沼三田診療所副院長。慶應義塾評議員他、多数務める。1985~2000年までの15年間、医師として診療を行うかたわら、慶應義塾女子高等学校で保健授業の講師を務めた。