※本稿は、菅沼安嬉子『私が教えた 慶應女子高の保健授業 家庭で使える大人の教養医学』(世界文化社)の一部を再編集したものです。

令和の時代も死亡原因ナンバー1は「がん」

がん(癌)は、1981年から日本人の死亡原因の第1位を占めています。昔の人は結核や肺炎の感染症で死亡し、その後、脳出血や脳梗塞といった脳血管障がいが1位になりましたが、21世紀になってもがんは1位の座を守り通しています。

日本人のがん死は増え続けていて、4人に1人から3人に1人の割合になりつつあります。ですから、周りにはがんになった人がたくさんいるわけで、おじいさんは肺がんだったとか、お母さんが乳がんの手術をしたとか、お父さんが検診で胃がんだといわれた等と聞くようになったのです。死ななくても2人に1人ががんになる時代になりました。

「保健」は、体の構造や働きを知って、一生涯を健康に過ごせるように、病気の予防知識を勉強する科目です。エイズや生活習慣病にならないための予防知識も含まれます。ところが、日本人の3分の1ががんで死ぬ時代に、「がん」について特別の授業枠を設けていなかったのは、発生の解明がすっかりなされていなくて、予防について教えにくかったからかもしれません。

「がん」の要因の3分の2は生活習慣によるもの

近年、イギリス、アメリカ、日本等のがんを研究する学者たちの努力によって、がんの要因の3分の2は、生活習慣によって起こってくることがわかってきました。

がんは、遺伝子(DNA)のキズから始まります。ただ、がんになりやすい遺伝子を持っていても、環境が揃わなければ発病しないので、若いうちに予防知識を持つことは絶対必要だと私は考えています。

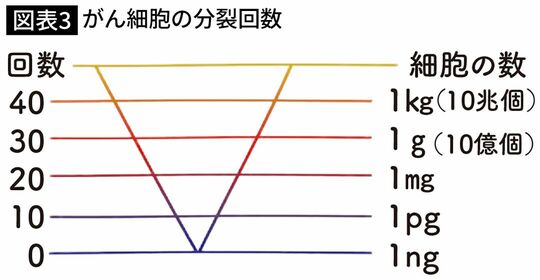

がんになるのはお年寄りが多いので、若い人は自分にあまり関係がないと考えていると思います。年をとってくると、DNAの傷の修復にエラーが起こりやすいので、年を重ねるほど、がんが起こりやすくなることは確かです。ところが、1個のがん細胞が誕生してから1gのがんになるまでに約20年かかるのです。40歳くらいでもがんになる人がいることを考えると、若いうちに勉強しておいて早すぎることはありません。

ここでは全般的ながんの話や予防についてまとめました(個別のがんについては書籍をご覧ください)。

ちなみにがんは、日本語では癌、英語はcancer、ドイツ語はKrebs。すべてカニの意味です。がんの浸潤の形が、カニが足を伸ばしたように見えることから、この名前がつきました。

中学の時に母親をがんで亡くした生徒がいた学年では、その子に「大丈夫?」と聞きましたら知りたいというので授業は続けました。

意外と知らない「がん」の定義

「がん」という言葉を知っていても、正しい知識を持っている人は少ないと思います。敵から身を守るためには、敵の本態を知らなくてはなりません。

がんを定義するのは難しいことですが、一口にいうと「細胞の遺伝子(DNA)の機能異常によって起こる病気」ということになります。「機能異常だなんて、なんだかさっぱりわからない」となりますが、ごく簡単に説明しましょう。

体の細胞は、分裂を繰り返しながら、欠けた所を埋めたり、一定の時点で死んで新しい細胞と入れ替わったりしますが、元の大きさでストップして、それ以上増え続けることはありません。

子供はどんどん大きくなりますが、しかし一定の年齢になると成長は止まり、空まで届くほどの巨人になる人もいません。それらは全部、細胞のDNAの中にプログラムされていて、非常にうまくコントロールされているのです。ところが、細胞ががん化すると、そのプログラムが狂って分裂が止まらなくなり、腫瘍と呼ばれる塊になります。つまり、細胞の機能が異常化した時、がんという病気が始まるわけです。

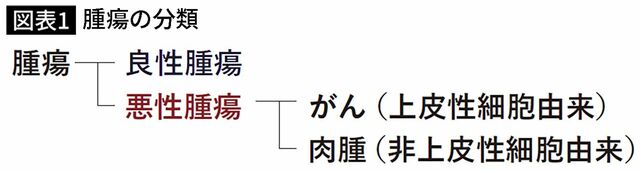

「腫瘍があります」と医者にいわれることがあります。腫瘍=がん、と考えがちですが、これには良性と悪性があります。どちらも細胞が分裂を繰り返して大きな塊になっていくのですが、この2つの決定的な違いは、悪性腫瘍は転移するということ。良性腫瘍はどんなに大きくなっても他へ拡がらないので、その部分を取ってしまえばよいのですが、悪性腫瘍は別の場所へも飛び火して、そこでまた大きくなって、最後は体中が腫瘍細胞に乗っ取られてしまうのです。

「がん」と「肉腫」、悪性度はどちらが高いか

悪性腫瘍には「がん」と「肉腫」があります。これは発生の段階で、上皮性由来と非上皮性由来とで区別した専門的な分け方です。大まかにいえば、上皮性はたどっていけば外界に通じる臓器に発生したということで、それをがんといいます。皮膚はもちろん、消化器も外界と通じていますし、肺や腎臓、膀胱も外界と通じる臓器なので、できた腫瘍は皮膚がん、肺がん等と呼びます。

ところが肉腫は、骨や血管、筋肉といった、外界と隔離された部位にできた腫瘍で、骨肉腫とか横紋筋肉腫等という呼び方をします。肉腫の方が悪性度が高いことが多く、骨肉腫等は10代、20代でも起こります。

悪性リンパ腫はリンパ腺の肉腫、悪性黒色腫はホクロが悪性化したものです。足の裏と手のひらのホクロは常に刺激を受けているので悪性化しやすいのですが、テレビでこの話が出るとホクロのある人は皆、心配になって医者のところへ飛んできます。急に大きくなったり、境界が不鮮明なのは要注意です。

脳腫瘍は、良性でも悪性でも同じ呼び方をしますが、これは良性といってもあまりに大きくなると頭蓋骨の中で脳を圧迫して命の危険が出てくるので、悪性と良性の区別なく手術するからでしょう。

人間の一生は80年、がん細胞の一生は20年

体の中にがんが見つかると人によっては数年で亡くなってしまうので、がんの寿命は短いという印象がありますが、1個のがん細胞が誕生してから、見つかる1gぐらいの大きさになるまでに約20年かかることがわかってきました。この20年という数字は、細胞分裂からも職業がん(ある職業に就いている者に多発するがん)からも証明されています。細胞分裂は30回で1gになるのですが、計算すると約20年かかります。また、ある種の発がん物質が体に入ってから20年以上たってがんになった例もこれを証明しています。

第二次世界大戦の時、日本軍はひそかにマスタードガスという毒ガスを製造していました。これはずっと秘密にされてきましたが、携わった人たちの名簿は残っていて、20年後から肺がん、胃がんが多発したので研究者の間で有名になりました。マスタードガスはその後、製造を中止しましたが、何かに使えないかと化学者が構造をいじくっているうちにナイトロジェン・マスタードという抗がん剤として生まれ変わりました。しかし毒性は強いので、毒をもって毒を制する類の治療法ではあります。

戦争中と戦後によく使われた血管造影剤トロトラストも、20年以上たって肝がんや胃がんを多発させました。戦争で負傷した人の足を切断するかどうか決めるために、血管に注入してレントゲン写真を撮り、血流があるかどうか調べるのにたくさん使われたのです。当時は医師たちも知らなかったので仕方がなかったのですが、治してもらおうと受けた医療でがんになってしまいました。

放射線に発がん作用があることは今では有名ですが、はじめのうちはわからなくて、足の水虫に照射したりしていました。もちろん水虫は全くきれいに治りましたが、20年後にその部位に皮膚がんが発生して中止されました。

強い被爆は「がん」の発生を早める

広島・長崎に原爆が投下された時、当然影響は予測されたので、詳細に被爆者達の追跡調査がされました。白血球のがんである白血病は早く、5年後から始まり、固形がん(白血病以外の塊を作るがん)はやはり20年後から増えました。しかし、1986年に起こったチェルノブイリの原子力発電所の事故ではあまりに強い被爆で、子供たちは9カ月目から白血病が出始め、甲状腺がんも2年で発生しています。

人の一生は約80年です。20年は4分の1にあたりますが、ネズミの実験でも同じことがいえるそうです。ネズミの寿命は約2年ですが、実験的にがんを作ると約半年ほどで死んでしまうそうで、やはり4分の1といえるようです。

ここが狂うと「がん」になる? 紐解かれるDNAの塩基配列

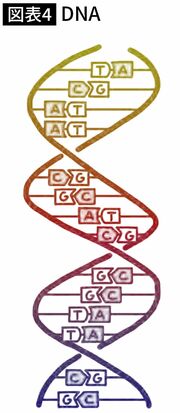

DNAは細胞の核の中の染色体に折りたたまれて入っている紐状の二重らせん構造をしていて、A(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という塩基からなったものです。1個の核の中のDNAを全部ほぐして伸すと2mになり、塩基配列は30億対になります。

縦の配列は様々ですが、横の結合はかならず決まっていて、AはT、GはCと手をつないでいます。そして2mの糸についている縦の塩基配列で文章を作っていると考えてよいでしょう。30億というと、朝日新聞の朝刊の文字にあてはめると25年分になるそうですが、実際に人間の体の構造や機能に関係しているのは3万個だといわれています。その部分の3つの塩基の組み合わせを、1個の単語と考えるとわかりやすいのですが、人間の体ではその単語はアミノ酸です。アミノ酸はたんぱく質を作る基になるものですが、人では20種類です。メチオニンはATGで、トリプトファンはTGGで、というふうにして作られたアミノ酸が、体の中でいろいろな働きをするので私たちは生きていけるのです。

今、人のDNAの塩基配列(ゲノム)解読がなされ、どこが狂うとがんになりやすいかがわかってきました。その部分はがん関連遺伝子と名付けられ、2022年までに約100個見つかっています。そこに傷がついて塩基が欠落したり、修復ミスで別の塩基になると、分裂が止まらなくなってしまいます。それを抑制する抑制遺伝子が遺伝的にない人もがんになりやすく、子供にできる「神経芽細胞腫」や、「遺伝性大腸がん」の家系も抑制遺伝子の欠落によることがわかってきました。

がん多段階発がん説――がん細胞が育つ条件とは

DNAのある部分に傷がつくと細胞ががん化することはわかりました。ところがDNAに傷をつける物質は人間の周りにゴマンとあり、いちいちがん化していたら、命がいくつあっても足りない勘定になります。傷がついても修復したり、がん細胞になってもリンパ球が食べて、人が知らないうちに消滅するものがたくさんあるようです。血液中では1個のがん細胞に100個のリンパ球が攻撃をかけるとやっつけられるのです。

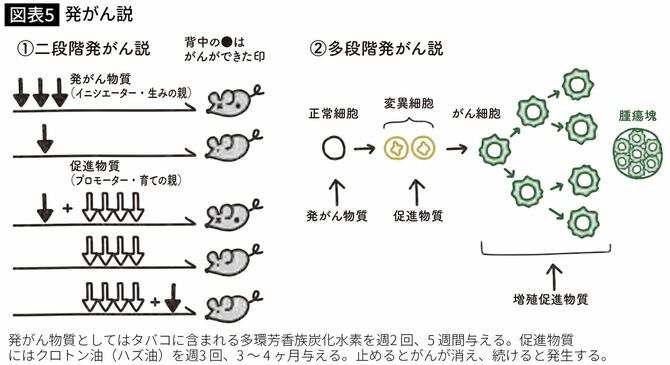

がんが大きくなると無敵にみえますが、小さいうちは意外に軟弱で、守ってやらないと育たないのです。そこで登場したのが、がんの二段階発がん説です。

DNAに傷をつけるものを発がん物質(イニシエーター)といいます。非常に多くの発がん物質が一度に作用すると、それだけでがんができます。がん細胞がたくさんできて、免疫系の攻撃をすり抜けて育つものが出てくるのでしょう。

少ない量の発がん物質だとがんはできません。ところが、そこに促進物質(プロモーター)が加わるとがんができてきます。促進物質だけではできないし、逆に、発がん物質があとになってもできないのです。DNAに傷がついて細胞が変異してから、それをがん細胞に育てる物質がないと育ちにくいということです。