株式上場は経営者にとってゴールではなく出発点だ。上場からおよそ10年にわたり企業価値を伸ばし続けた経営者は何に注力してきたか、そして今後の10年で何を目指すのか。目線の先を語ってもらうPRESIDENT Growth連載【トップに聞く「上場10年」の成長戦略】。今回のゲストは、サツドラホールディングス(2016年、東証1部上場=現在は東証スタンダード市場上場)を率いる富山浩樹社長──。

10年で1.5倍!「9兆円超」のドラッグストア市場で起きていること

今や市場規模が「9兆2022億円」(2023年度、日本チェーンドラッグストア協会速報値)と9兆円を突破したドラッグストア業界。もともと医薬品や化粧品、健康食品などを販売してきたが、今では食品や日用品の売り上げが拡大し、日用雑貨を扱うチェーン店も多い。

筆者は2013年にビジネス誌『プレジデント』にドラッグストア業界を扱った「ドラッグストア・ウォーズ」という記事を書いたが、当時の市場規模は6兆円。10年で1.5倍に拡大した超成長市場だ。

その間、業界首位のウエルシアホールディングス(HD)や2位のツルハHD、3位のマツキヨココカラ&カンパニーなどの上位各社はM&A(合併・買収)を繰り返し規模の拡大を進めてきた。今はウエルシアHDとツルハHDが経営統合へ向け協議中という。

そうした流れとは一線を画して成長してきたのが、今回登場する「サッポロドラッグストアー」(運営:サツドラHD、本社:北海道札幌市)だ。

道内発祥のドラッグストアチェーンとしてはツルハ(発祥地は旭川市)に次ぐ存在で、全国展開する前者に対してサツドラは北海道に密着した事業活動を行う。その方向性を決めた出来事があった。

先進市場のアメリカで見た「3大チェーン」への集約化

「15年前、アメリカのドラッグストアを視察した際、『CVS Health』(CVSヘルスコーポレーション)と『Walgreens Boots Alliance』(ウォルグリーン ブート アライアンス)、『Rite Aid』(ライト エイド)の3大チェーンに集約される状況を目の当たりにしました。

小売の歴史を振り返るとアメリカで起きた潮流はやがて日本にも訪れますから、いずれ日本のドラッグストア業界も3つのグループに再編されていく。危機感を抱き、当社の目指す方向性を考え始めたのです」

こう話すのは、創業者である父・富山睦浩氏(現特別顧問ファウンダー)の後を継いで2015年に就任した富山浩樹社長だ。2010年当時は営業本部長だった(以下、発言は同氏)。

「その年(2010年)11月、当社は札幌証券取引所に上場し、2011年2月期の連結業績は約370億円。成長していましたが上位各社とは企業規模が違いました」

前述の「ドラッグストア・ウォーズ」当時は大手7社の売上高は4000億円規模だった。そこでサツドラは大手とは別の道を歩み、「ドラッグストア×地域のプラットフォーム」を推進していく。経営統合やM&Aもほぼ行わずに連結売上高を伸ばしてきた。

富山浩樹(Hiroki Tomiyama)

1976年、札幌市生まれ。札幌大学経営学部を卒業後の1999年、大手日用品卸のダイカ(現あらた)に入社。2007年、サッポロドラッグストアーに転じ、業務改革推進室長、営業本部長を経て、2011年取締役、2012年常務取締役、2015年社長に就任。2016年からサツドラホールディングス社長(現任)。写真は2024年にオープンした東京・天王洲(品川区東品川)の「EZOHUB TOKYO」にて。

中小企業や町村のため東京に設けた“北海道の出島”

今回、取材した場所は東京・天王洲にある「EZOHUB TOKYO」だ。同社が運営するコワーキングスペースや売店などを備えた施設で、2024年5月にオープンした。

「北海道と全国をつなぐ“出島”のような存在です。道内の自治体、企業、教育・研究機関の東京における拠点としてもご利用いただいており、これらステークホルダーとの出会いや共創の場所も目指しています。2020年の『EZOHUB SAPPORO』(札幌市東区)に続く2拠点目として開設し、自治体や企業による地域活性などをテーマにしたイベントも開催しています」

地方の企業や自治体でも、その規模が大きければ東京都内に拠点を持ちやすいが、中小企業や小規模の市町村では難しい。これまで、人の交流や情報交換なども行い、EZOHUB TOKYOではオープンから約半年で36件のイベントを実施したという。

同社は地域共通ポイントカード事業も積極的に推進している。2013年には同社の子会社である「リージョナルマーケティング」社を設立し、北海道共通ポイントカード「EZOCA(エゾカ)」をスタートさせた。サツドラの店舗だけでなく提携店などでも使用できる共通カードであり、道内の地元スポーツチームや自治体との提携カードも発行している。サッカーの「コンサドーレEZOCA」やカーリングの「ロコ・ソラーレEZOCA」の他、自治体では「江差EZOCA」などがある。

「カード事業は地域のエンゲージメント(深い関係性)を目指した“推し活”のようなもの。道民はそもそも北海道への地元愛が強いのですが、ロコ・ソラーレのある北見市の周辺や少し離れた十勝地区などそれぞれの地域に根差した地域愛も強く、小さな市町村でもEZOCAの保有率は高くなっています」

会社を「継ぐ」つもりはなく…大手卸でサラリーマンを8年半

ところで富山氏は早くから2代目として帝王学を受けていたのだろうか。

「父も母(光惠氏=元副会長で現在は相談役)も店で忙しく働いており、幼い頃の私は店の奥で遊んでいたようです。でも特に『後を継いでほしい』と言われた覚えはありません」

富山氏は大学卒業後、新卒で「ダイカ」(現あらた)に入社した。一般の知名度は高くないが日用品卸の大手として業界では有名な会社だ。まだ後継者という意識もなく、初任地は福島県、その後は東京に異動してサラリーマン生活をしていた。

「営業マンとして『イトーヨーカドー』さんも担当していました。当時からGMS(総合スーパー)はSM(食品スーパー)やHC(ホームセンター)、大型専門店との競争が激しく、全方位型業態の存在意義が問われていましたが、最近の店舗閉鎖が続くニュースを見ると複雑な想いです」

ダイカで8年半勤務した後、家業の将来像もあり、2007年にサッポロドラッグストアー(当時)に入社する。両親が1972年に札幌市で個人開業した薬局(店名は同じ)は35年たち店舗数も拡大、富山氏が入社する4年前の2003年にはJASDAQ市場に上場していた。

入社当時は店舗接客も担当し、翌々年には業務改革推進室長、その後は営業本部長を歴任。2015年に当時38歳で社長に就任した。

消費の主役交代へ…「ターニングポイント」の2025年

「社長に就任して今年で10年。2016年にはホールディングス化を行い、業態の変化に伴って、求められる人材も多様化しました。創業時から掲げた『健康で明るい社会の実現に貢献する』は不変の理念ですが、2019年には、その社会の実現に向けて私たちはどうあるべきかを考え、『地域コネクティッドビジネス』という概念を提唱しています」

コネクティッド(connected)は「接続した」という意味だ。前述のEZOHUB(施設)もEZOCA(カード)もその目的を実現する手段なのだろう。

取材中、富山氏は「2025年はターニングポイントの年」と話した。どういう意味か。

「消費行動の変化が起きるのです。まず、人口の多い団塊世代(1947~50年の早生まれで存命者は約600万人)が全員75歳の後期高齢者となります。健康寿命をあわせて考えると病院に入院する人も増え、多くの方が自宅での消費生活ができなくなります。

一方、デジタルネイティブのミレニアル世代(1981~96年頃に生まれた世代で約2700万人)が労働人口(7000万人弱)の約4割と消費行動の中心となります。そのため当社はデジタルに注力しており、新聞のチラシはほぼなくし、サツドラ公式アプリは道内で約92万DL(ダウンロード)していただいています。近年、アプリ経由の販売促進に軸足を置き始めています」

日本ではなかなか浸透しなかったキャッシュレス決済も増え、実店舗を持つリアル×ITの融合で事業活動を進めていく。

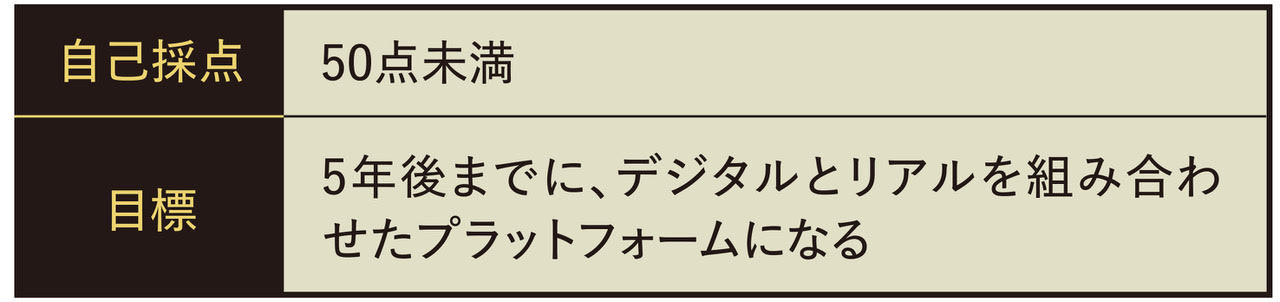

自己採点は辛く「50点未満」

さて、株価水準を含め現在の経営状況を富山氏はどう見ているか。

「自己採点では50点未満です。株価や業績は結果が全て。ホールディングス始動後の中期経営計画で2021年5月期には『連結売上高1000億円、経常利益30億円、ROE(株主資本利益率)10%以上』を掲げましたが、いずれも未達に終わっています」と自己評価は厳しめだ。

現在、富山氏には大学生と高校生の息子がいる。やがては「3代目」になるのか。

「それは考えていません。息子たちはそれぞれ進みたい道がありますし、上場企業の経営トップは指名委員会等で選定するなど透明性を求められる時代です。

ただ、私が38歳で社長に就任したので、後継者も就任時点で同等かもう少し若い人が望ましいとは思っています。今後主流になる『AIネイティブ』の真ん中にいて、実務や意思決定が実感できる人がふさわしいですから」

経験を重視する小売業界よりもIT業界的な目線なのは、かつてのアメリカ視察の延長線上にあるのか。今もアメリカ視察に頻繁に赴く社長の今後の目標は「5年後までにデジタルとリアルを組み合わせたプラットフォームづくり」。開拓者精神が息づいていた。

(文=経済ジャーナリスト・高井尚之 撮影=石橋素幸)