大事な人に自分の財産を相続するにはどうすればいいか。相続実務士の曽根恵子さんは「相続人となれる人の範囲や順位、相続の割合は民法で定められている。故人に親や兄弟姉妹がいれば配偶者とともに相続人となるが、兄弟姉妹に相続させたくない場合はその旨を遺言で残すのが有効だ」という――。

※本稿は、曽根恵子監修『子のいない人の相続準備』(扶桑社)の一部を再編集したものです。

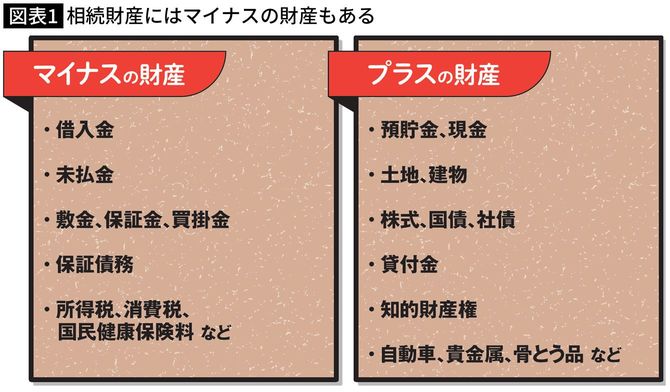

「マイナスの財産」に要注意

「相続」は相続開始のとき(亡くなったとき)に存在した人に属する「財産」の一切の権利義務を継承することです。この「財産」は亡くなった人が有していた財産すべてのことで、「物」以外の契約上の地位など(賃貸借契約の貸し主・借り主の地位など)も引き継がれます。

注意したいのは、財産には「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」もあるということです。

図表1のように、プラスの財産となるのは不動産、動産、預貯金、有価証券など、マイナスの財産となるのは借金、滞納した税金などです。マイナスの財産がプラスの財産を上回ることもあるため、すべての財産を把握しておく必要があります。マイナスの財産のほうが大きい場合は、生前に返済や自己破産などで処理したいところですが、残っていれば相続放棄することもできます。

優先順位は配偶者→子ども→両親→兄弟姉妹

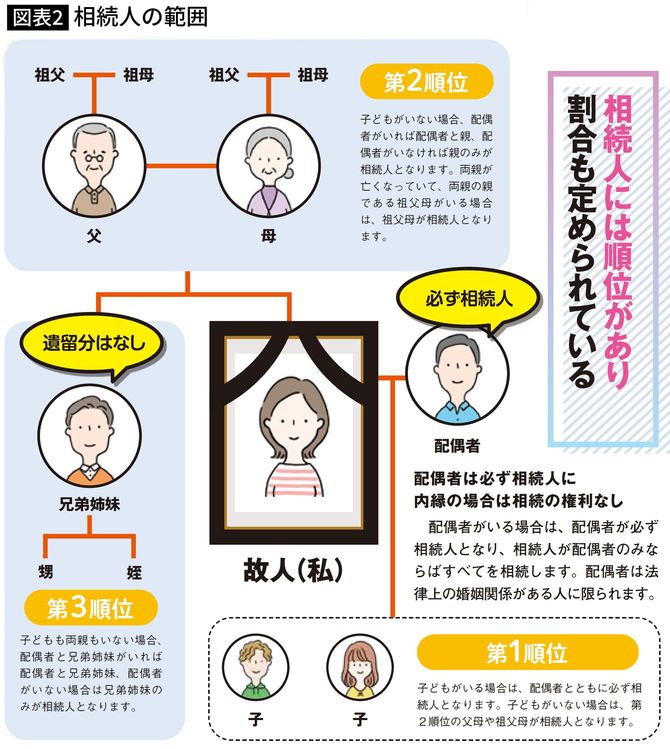

相続人となるのは誰なのかを把握しておくことも重要です。相続人は民法により定められています。配偶者がいる場合は、配偶者が必ず法定相続人となります。

配偶者も子どももいない場合、親や祖父母などの直系尊属、被相続人の兄弟姉妹がいれば相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子(甥・姪)までが代襲相続できます。