「世継ぎの母」の弟が大名に出世したシンデレラストーリー

綱吉になかなか男子が恵まれなかったので、桂昌院が隆光に相談すると、「それは前世に殺生をした報いです。殺生を禁じ、とりわけ御上は丙戌のお生まれなので、犬を重んじられますよう」と回答。これが「生類憐れみの令」発令に繋がったのだという。

また、桂昌院は兄弟姉妹の栄達に心を配り、綱吉におねだりして兄の孫を1万石の大名に、弟を5万石の大名にした。なぜ兄の方が冷遇されているのかといえば、兄は母が再婚した相手の連れ子で、桂昌院とは血が繋がっていないからである。ある意味、血縁者でもないのに、大名にしてもらった方がスゴいと思う。桂昌院のおかげで親類縁者をみな数千石クラスの旗本に出世したが、もとから素性が悪い面々なので、事件を起こして改易された者も一人や二人ではなかった。

綱吉は人事慣例クラッシャーなので、母の親戚を大名にするだけではなく、側室の甥を大名にしている。その手が荒技というか、悪辣なのだ。

綱吉の世継ぎ(といっても早世してしまったのだが)の母・お伝の方は、お楽の方(4代将軍・家綱の母)の親戚にあたる。お楽の方の母がヤリ手で、親戚を大奥に送り込んだのだ。美人の一族はやっぱり美人で、綱吉の目に留まった。

そして、美濃郡上八幡の大名・遠藤常久が死去すると、通常ならば、無嗣断絶で改易されるところを、お伝の方の甥を養子に迎えることでチャラにした。かくして、お伝の方の甥は10歳にして大名になったのである。

6代家宣以降は経費節約のため将軍の外戚も旗本止まりに

しかし、側室の一族が大名になれたのは、5代将軍・綱吉時代までである。それ以降の将軍は江戸幕府におカネがないことをちゃんとわきまえていたので、外戚を大名することはしなかった。

6代将軍・家宣は母の実家が廃絶してしまっていたこともあって、母方の従兄弟を900石の旗本に取り立てただけでおしまい。7代将軍・家継の母の実家も3000石の旗本にとどまった。これ以降、将軍の外戚はおおよそ数千石クラスの旗本になるのが相場になったようだ。

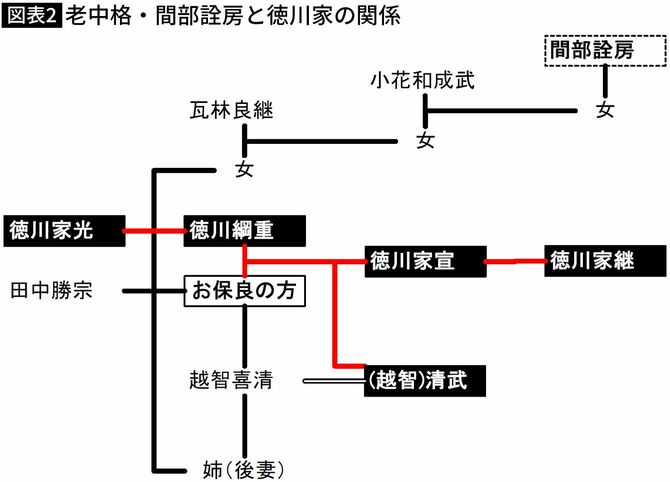

家宣・家継父子の2代にわたって仕えた寵臣、間部詮房。この人は生真面目な精勤者で、常に城内に起居して屋敷には年に4、5日しか帰らなかったという。独身と誤解されているが、妻帯者である。その妻は、旗本の小花和成武の娘――って誰だ?