家治の側室「お知保の方」の実家は貧乏だったわけではない

ドラマ「大奥」(フジテレビ系)の第3話で、将軍家治(亀梨和也)の側室・お知保の方(森川葵)が実家に宿下がりした。父はすでに亡くなっているようで、母親と気丈な妹、お腹をすかせた、やんちゃな弟たちという貧乏を絵に描いたような境遇だった。しかし、お知保の方は将軍の世継ぎを産むので、兄弟たちの生活も改善されるであろう(そこまで描かれるかはわからないが)。

お知保の方の実家って、ホントに貧乏だったのだろうか。そして、将軍の世継ぎを産むと、その家族はどれくらい出世できたのだろうか。

お知保の方は、家禄300俵(約120石換算)の旗本・津田信成の三女で、現在の貨幣価値に換算して年収1000万円弱。正直なところ、そんなに貧乏ではないと思われる。

ちなみに、Wikipediaで「津田信成」というワードで検索すると、織田信長の一族・津田信成という武将がヒットしてしまう。徳川家の分家筋が松平を名乗るように、織田家の分家筋は津田を名乗った。しかし、実際はお知保の方の実家は織田一族ではなく、信長の母方の従兄弟・生駒満正の子孫である。

お知保は織田信長の従兄弟の子孫で、弟は大身の旗本に出世

満正の子・津田一英が、織田一族の養子になって津田を名乗ったらしい。満正は大坂夏の陣で豊臣方として討ち死にしたが、妻が秀忠の正室・江の侍女だったので、秀忠の娘・勝姫の輿入れに従って、一英は越前松平家に赴き、その家老となった。勝姫が死去すると、その遺言で一英の子が旗本に取り立てられ、その子が信成なのだという。

お知保の方が家治の長男・竹千代(のちの徳川家基)を産んだとき、信成は老齢ですでに隠居していたが、まだ生きていた。弟の津田信之が家督を継ぎ、竹千代が江戸城西丸(将軍の世継ぎ、もしくは引退後の将軍が住む場所)に移るにともない、1000石に加増。その後も加増を重ね、最終的には6000石の大身旗本に大出世した。

お知保の方は旗本の娘で、比較的しっかりした家柄だったが、ドラマ「大奥」に描かれたような、貧乏長屋からのシンデレラストーリーは実在したのだろうか。

そこで、初代から10代将軍までの主な側室を一覧してみた(図表1)。

家康は側室の身分にこだわったが、家光から庶民もアリに

意外なことに、家康の側室は身分がしっかりしている。家康が嫌っていた、次男・結城秀康、六男・松平忠輝の母は身分が低く、それが故に実の子なのに嫌っていたのではないかと思うくらいである。戦国時代は母親の身分が重視されていたのではないか。秀吉がコンプレックス故にお姫様ばかりを側室に選んだというが、それが当時の風潮だったのではないか。

ところが、3代将軍・家光の側室に至って様相は激変する。家光は男色にふけり女性に興味がなかったを示さなかったので、身分に関係なく、家光が好みそうな女性を周囲がお膳立てするしかなかったのである。4代将軍家綱の母・お楽の方の父は罪人だった。江戸に出て旗本の家来になったが、使い込みがバレて追放され、実家の下野(栃木県)で鳥類の密漁で生計を立てていたが、御法度の鶴を密猟していたことが露見して死罪になったという。

残された一家は、地元の村を領する大名・永井家に預けられ、その家臣が後妻を望んでいたことから、お楽の方の母が再縁。浅草近辺の古着屋に間借りしていた。ここで、家光の乳母・春日局が浅草観音参詣の帰途に、店先で遊んでいたお楽の方を見つけ、家光好みと判断して大奥に上がることを勧めた。

4代家綱の母は罪人の娘、5代綱吉の母は八百屋の娘だった

昔見た韓国の宮廷ドラマでは、主人公の父親が謀反人ではないのか、そうだったら大変なことだ――とかもめていた記憶があるのだが、ニッポンの将軍家では「そんなの関係ない」なのだ。

めでたくお楽の方が世継ぎを産むと、姉は今川氏真の孫に嫁ぎ、弟は25歳で大名に大出世した。罪人の子からのシンデレラストーリーである。

5代将軍・綱吉は家綱の異母弟である。その母・お玉の方(桂昌院)の父は八百屋で、父の死後、母は二条家の家臣と再婚。お玉の方が13歳の時に六条氏・お万の方が江戸から下向するにともなって大奥に上がり、その美貌が春日局の目に留まったのだという。

桂昌院は、マザコン将軍・綱吉の母親として国政を左右した「傾国の美女」である。

八百屋の店先で遊んでいたお玉の方を見た僧侶が「この子は将来あっぱれ天下取りを産む」と予言した。綱吉が将軍になった後、お玉の方は八方手を尽くしてその僧侶を探したが、すでに死去していたので、その弟子・隆光を江戸に呼び寄せ、神田に護持院を建てて大僧正とした。

「世継ぎの母」の弟が大名に出世したシンデレラストーリー

綱吉になかなか男子が恵まれなかったので、桂昌院が隆光に相談すると、「それは前世に殺生をした報いです。殺生を禁じ、とりわけ御上は丙戌のお生まれなので、犬を重んじられますよう」と回答。これが「生類憐れみの令」発令に繋がったのだという。

また、桂昌院は兄弟姉妹の栄達に心を配り、綱吉におねだりして兄の孫を1万石の大名に、弟を5万石の大名にした。なぜ兄の方が冷遇されているのかといえば、兄は母が再婚した相手の連れ子で、桂昌院とは血が繋がっていないからである。ある意味、血縁者でもないのに、大名にしてもらった方がスゴいと思う。桂昌院のおかげで親類縁者をみな数千石クラスの旗本に出世したが、もとから素性が悪い面々なので、事件を起こして改易された者も一人や二人ではなかった。

綱吉は人事慣例クラッシャーなので、母の親戚を大名にするだけではなく、側室の甥を大名にしている。その手が荒技というか、悪辣なのだ。

綱吉の世継ぎ(といっても早世してしまったのだが)の母・お伝の方は、お楽の方(4代将軍・家綱の母)の親戚にあたる。お楽の方の母がヤリ手で、親戚を大奥に送り込んだのだ。美人の一族はやっぱり美人で、綱吉の目に留まった。

そして、美濃郡上八幡の大名・遠藤常久が死去すると、通常ならば、無嗣断絶で改易されるところを、お伝の方の甥を養子に迎えることでチャラにした。かくして、お伝の方の甥は10歳にして大名になったのである。

6代家宣以降は経費節約のため将軍の外戚も旗本止まりに

しかし、側室の一族が大名になれたのは、5代将軍・綱吉時代までである。それ以降の将軍は江戸幕府におカネがないことをちゃんとわきまえていたので、外戚を大名することはしなかった。

6代将軍・家宣は母の実家が廃絶してしまっていたこともあって、母方の従兄弟を900石の旗本に取り立てただけでおしまい。7代将軍・家継の母の実家も3000石の旗本にとどまった。これ以降、将軍の外戚はおおよそ数千石クラスの旗本になるのが相場になったようだ。

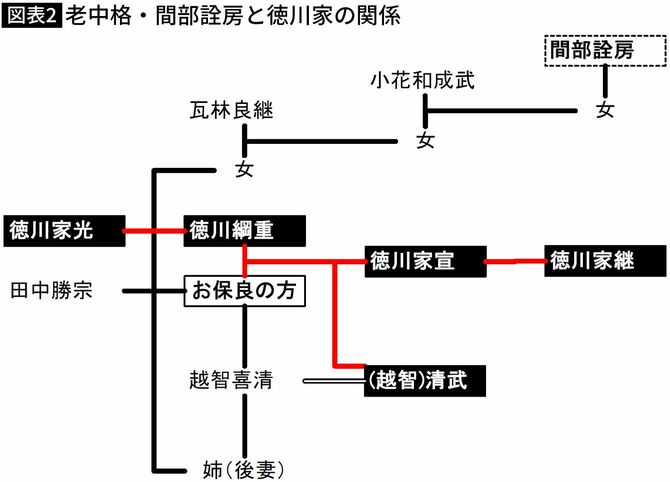

家宣・家継父子の2代にわたって仕えた寵臣、間部詮房。この人は生真面目な精勤者で、常に城内に起居して屋敷には年に4、5日しか帰らなかったという。独身と誤解されているが、妻帯者である。その妻は、旗本の小花和成武の娘――って誰だ?

NHKの「大奥」に出てきた間部詮房は将軍の又従兄弟

小花和成武は家宣が甲府藩主でいた頃からの家臣で、家宣が将軍になると、その子が旗本430俵に取り立てられている。実は、この小花和成武の妻は家宣の従姉妹なのだ。つまり、老中にまで出世した間部詮房は家宣の従姉妹の娘婿。簡単に言えば、家継の又従兄弟なのだ。

血縁だから抜擢されたのではなく、おそらく間部の才能を見いだした家宣が、数少ない親族から妻を選んだのだろう。そして、間部はその期待に十分すぎるくらい応えたに違いない。

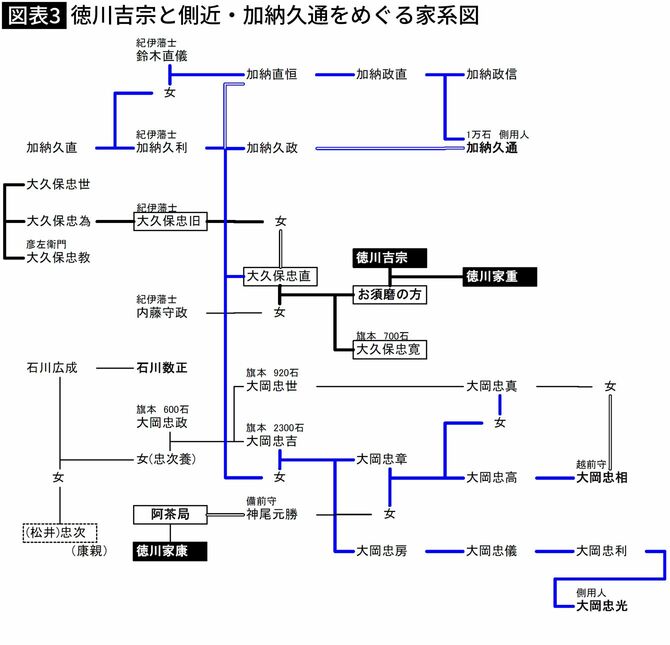

NHKドラマ10「大奥」で、吉宗(冨永愛)の側近・加納久通(貫地谷しほり)が、吉宗を将軍にするために数多くの関係者を暗殺したことを述懐するくだりがある。この加納久通(史実では男性)は、吉宗の子・家重の親族なのだ。

家重の母は紀伊藩士・大久保忠直の娘であるが、忠直は加納家からの婿養子である。実際はもうちょっと縁遠いのであるが、久通は忠直の兄・加納久政の養子なので、家系図的には家重の母と加納久通は従兄弟にあたる。

それだけではない。大岡越前守忠相も親族なのだ。忠相の曾祖母が、加納久政・大久保忠直の姉妹なのだ。大岡忠相は、伊勢の山田奉行の時に紀伊藩に不利な判決を出したことがキッカケで、吉宗に見出されたといわれているが、実はその前から吉宗は忠相のことを注目していたのかもしれない。

このように、江戸幕府の人脈は複雑な閨閥が絡み合っていて、一瞬気がつかないが、よくよく注視してみると意外な関係が浮かび上がってくるのである。