家康は側室の身分にこだわったが、家光から庶民もアリに

意外なことに、家康の側室は身分がしっかりしている。家康が嫌っていた、次男・結城秀康、六男・松平忠輝の母は身分が低く、それが故に実の子なのに嫌っていたのではないかと思うくらいである。戦国時代は母親の身分が重視されていたのではないか。秀吉がコンプレックス故にお姫様ばかりを側室に選んだというが、それが当時の風潮だったのではないか。

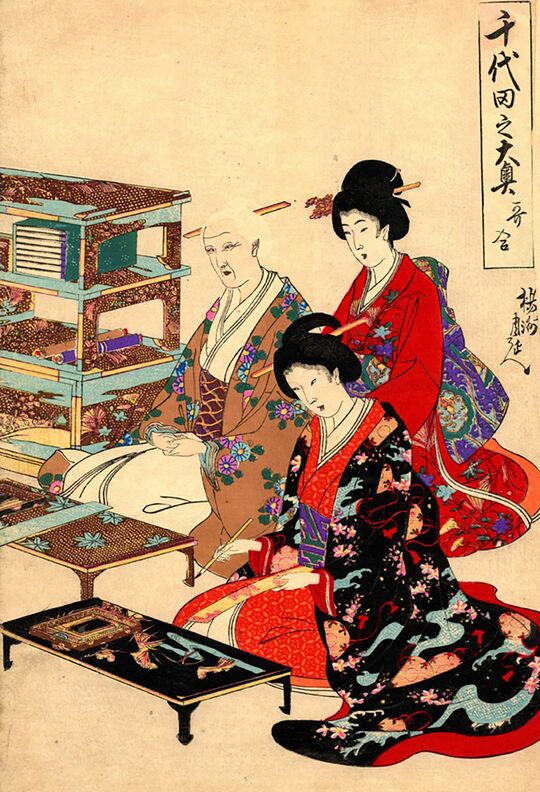

ところが、3代将軍・家光の側室に至って様相は激変する。家光は男色にふけり女性に興味がなかったを示さなかったので、身分に関係なく、家光が好みそうな女性を周囲がお膳立てするしかなかったのである。4代将軍家綱の母・お楽の方の父は罪人だった。江戸に出て旗本の家来になったが、使い込みがバレて追放され、実家の下野(栃木県)で鳥類の密漁で生計を立てていたが、御法度の鶴を密猟していたことが露見して死罪になったという。

残された一家は、地元の村を領する大名・永井家に預けられ、その家臣が後妻を望んでいたことから、お楽の方の母が再縁。浅草近辺の古着屋に間借りしていた。ここで、家光の乳母・春日局が浅草観音参詣の帰途に、店先で遊んでいたお楽の方を見つけ、家光好みと判断して大奥に上がることを勧めた。

4代家綱の母は罪人の娘、5代綱吉の母は八百屋の娘だった

昔見た韓国の宮廷ドラマでは、主人公の父親が謀反人ではないのか、そうだったら大変なことだ――とかもめていた記憶があるのだが、ニッポンの将軍家では「そんなの関係ない」なのだ。

めでたくお楽の方が世継ぎを産むと、姉は今川氏真の孫に嫁ぎ、弟は25歳で大名に大出世した。罪人の子からのシンデレラストーリーである。

5代将軍・綱吉は家綱の異母弟である。その母・お玉の方(桂昌院)の父は八百屋で、父の死後、母は二条家の家臣と再婚。お玉の方が13歳の時に六条氏・お万の方が江戸から下向するにともなって大奥に上がり、その美貌が春日局の目に留まったのだという。

桂昌院は、マザコン将軍・綱吉の母親として国政を左右した「傾国の美女」である。

八百屋の店先で遊んでいたお玉の方を見た僧侶が「この子は将来あっぱれ天下取りを産む」と予言した。綱吉が将軍になった後、お玉の方は八方手を尽くしてその僧侶を探したが、すでに死去していたので、その弟子・隆光を江戸に呼び寄せ、神田に護持院を建てて大僧正とした。