上司の理解も世界一足りない

筆者の経験で誠に恐縮だが、早朝から深夜まで働き続ける超長時間労働で有名な政治記者の一人として、残念ながら有休を取得したことは一度もない。休日出勤の度に加算される代休などを優先的に取得しなければならず、その代休さえ、多忙であればあるほど休日を削って、取材に駆けずり回るため、どんどん積み上がる。有休消化は「夢のまた夢」。毎月の給与明細に記載される有休日数は、常に法定上限の40日で変わらないままだった。

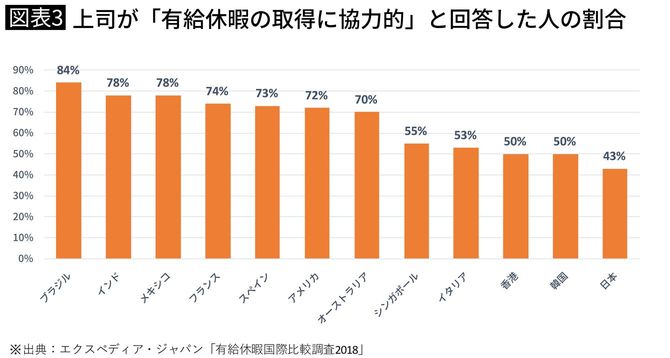

先の調査でも、日本人労働者の有休に対する罪悪感が払拭されていない一方で、上司が「有休取得に協力的」と答えた人は各国中、唯一50%を下回った(図表3)。上司、部下、どちらが先かは「ニワトリとタマゴ」の関係であったとしても、いずれも意識改革が必要なのは言うまでもないだろう。

話は脱線するが、この流れは以前の記事で記した男の育休についての議論とまったく同じことにお気づきだろうか。日本の育休制度は、国から給付金が支給されるという意味では、大きく区分けすれば有休になるかもしれない。いずれにせよ、有休の義務化導入により、1日でも多くの有休が取りやすくなる状況が生まれ、さらには育休議論にも波及することを期待したい。

職場にダラダラ居残る日本人駐在員

ヤフーや「ユニクロ」で知られるファーストリテイリング、最近では日本マイクロソフトなど週休3日制を取り入れる企業が増えている。ただ、内実を見ると、その分給与が減少するほか、帳尻を合わせるため週の総労働時間は変わらないと聞く。日本人の働き方や雰囲気など国内の最新状況は実地感覚がないので、言及は差し控える。ただ、米国にいる日本人の働きぶりをめぐり、知り合いの米国人から疑問を呈されたことがある。

日本人駐在員が多い職場に在籍している彼女によれば、日本人駐在員は本当によく働くそうだ。家族持ちの人はそうでもないらしいが、傍から見ていて、独身者や単身赴任者はメリハリがなく、ダラダラ職場に居残っているとのこと。そして、疑問は「せっかく米国に来ているのに、どうしてあまり旅行に行かないのか。広くて、行くところはたくさんあるのに、米国の良い部分を見ないで帰国するなんて、もったいない」とのことだった。

日本でもベストセラーになった『ライフ・シフト』の著者で、人生100年を提唱しているリンダ・グラットン氏は、主に先進国では労働時間が減ると推測し、その結果、生み出された新しい余暇の過ごし方として「家族や友人と過ごす時間」や「教育とスキルの再習得にかける時間」など無形の資産を充実させることが重要だと強調する。

働き方改革は裏を返せば、休み方改革だ。先の調査によれば、日本も米国も似た面もあれば、異なる面もあり、どちらかに軍配を上げることは控えたい。ただ、仕事よりも家庭やプライベートを優先させる考えが強く根差している米国に学ぶべき点はまだまだ多いはずだ。国民性の違いを理由に、議論を遮断すべきではないと思う。

写真=iStock.com

1972年生まれ。埼玉県行田市出身。慶應義塾大学卒業後、共同通信社に入社。2005年より政治部で首相官邸や自民党、外務省などを担当。17年、妻の米国赴任に伴い会社の休職制度を男性で初めて取得、妻・二児とともに米国に移住。在米中、休職期間満期のため退社。21年、帰国。元コロンビア大東アジア研究所客員研究員。在米時から、駐在員の夫「駐夫」(ちゅうおっと)として、各メディアに多数寄稿。150人超でつくる「世界に広がる駐夫・主夫友の会」代表。専門はキャリア形成やジェンダー、海外生活・育児、政治、団塊ジュニアなど。著書に『妻に稼がれる夫のジレンマ 共働き夫婦の性別役割意識をめぐって』(ちくま新書)、『猪木道 政治家・アントニオ猪木 未来に伝える闘魂の全真実』(河出書房新社)。修士(政策学)。