吉原史上最高の「玉の輿」に乗ったシンデレラストーリー

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)において、横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎(1750〜1797)が想いを寄せる吉原の高級遊女・瀬川(小芝風花)。第10話では、その瀬川が盲目の富豪・鳥山検校(市原隼人)に約1500両もの大金で身請けされる場面が描かれていました。

身請けとは妓楼の客が自分の気に入った遊女を指名して仕事を辞めさせること。遊女を自分の妻妾にしようとする者が、常識では考えられないほどの大金の費用を負担しました。身請けは苦界(吉原の妓楼)に生きる遊女にとって夢のようなものだったでしょうが、その夢を叶えた遊女もおりました。

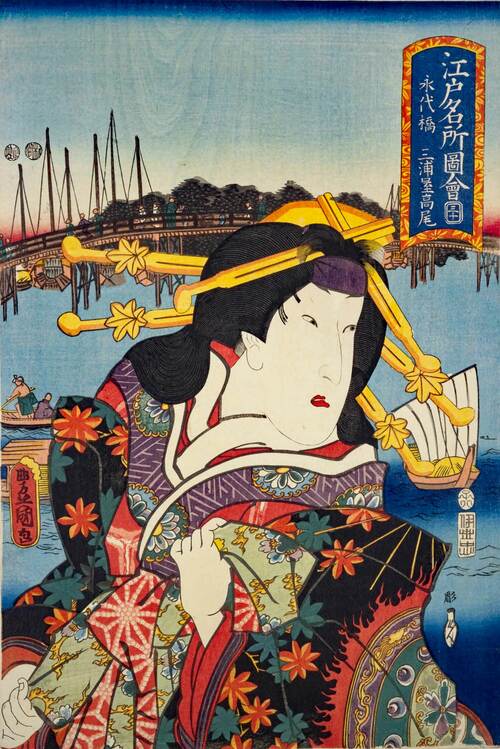

その中でも有名な遊女が、蔦屋重三郎の生まれる約10年前に落籍された高尾太夫(以下、高尾と略記)です。高尾は播磨国(現在の兵庫県南西部)姫路藩主(15万石)・榊原政岑という大藩の大名に身請けされたのですから、まさに玉の輿、シンデレラストーリーといって良いでしょう。

しかし、榊原政岑と高尾には思わぬハプニングが待ち受けていました。江戸時代の随筆本『鄙雑俎』を基にして2人の関係を見る前に、榊原家や政岑について簡単に触れておきましょう。榊原家は康政(大河ドラマ『どうする家康』で杉野遙亮が演じた)の代に徳川家康に取り立てられ大名となります。康政はいわゆる「徳川四天王」(酒井忠次・本多忠勝・井伊直政)の武将の1人で、譜代大名となります(康政は上野国=群馬県、館林藩の祖)。

榊原家の分家の子、旗本に過ぎなかったが姫路城主に

その子孫は陸奥国白河、播磨国姫路の藩主となります。榊原家には分家があり、分家は旗本となっていました。榊原政岑はその旗本・榊原勝治の子として正徳3年(1713)に生まれます(生年については諸説あり)。本家の姫路藩主に何事もなければ、政岑は旗本として一生を終えたことでしょう。ところが姫路藩主の榊原政祐(1705〜1732)には子がなく、更には病気危篤となってしまいます。政岑は政祐の末期養子(当主で嗣子のない者が急病などで死に瀕した際、御家の断絶を防ぐため緊急に縁組された養子)となり、その死後(1732年)、姫路藩主となるのです。

藩主となった政岑ですが、とんでもない好色だったとの逸話が残っています。『鄙雑俎』には次のような逸話が載っているのです。あるとき、政岑は鷹狩り・川狩り(魚を獲ること)のため藩領を逍遥しておりました。その時、政岑は町々に「艶顔」(艶かしい美しさのある顔)の女性・娘を発見します。すると政岑は城に帰るのを待たずに即刻、その町の奉行・役人にあることを命じるのです。それは、政岑が気に入った女性を城に召し寄せよということでした。そうして領内の女性を「城に引き入れ」た政岑はその女性らを「寵愛」したといいます。