逆賊が作った幕府は否定される「べき」

【呉座勇一】室町時代のイメージの移り変わりについて研究者の立場から触れてみます。室町時代や室町幕府の評価が低かったのは、戦前以来のイメージがあるからです。

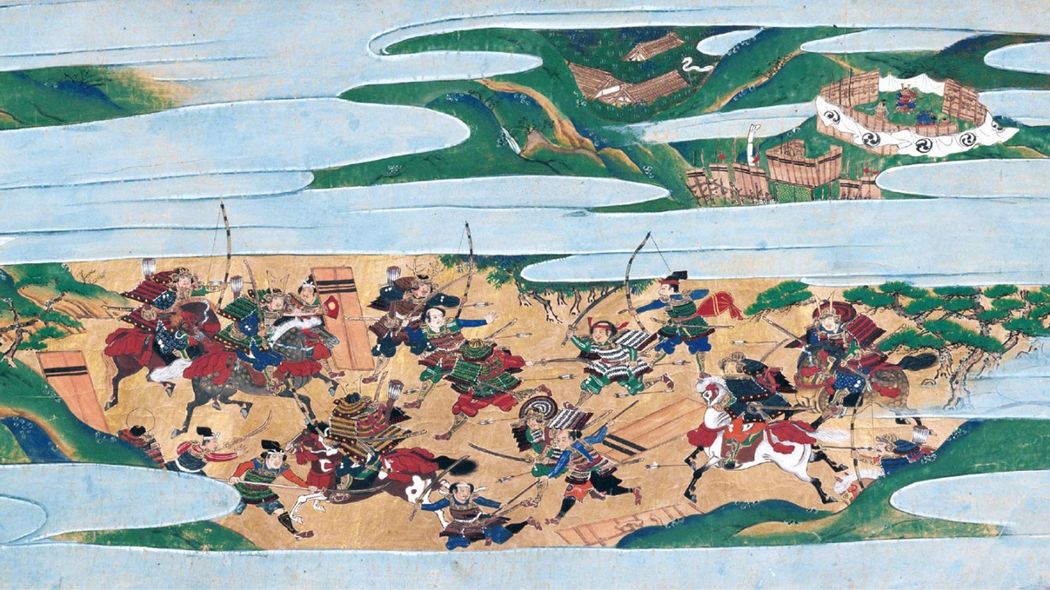

それはまさに「べき論」の話でして、足利尊氏というのは天皇に逆らった逆賊である、これは大変けしからんと。そんなとんでもないやつが作った幕府など、最初から腐っているという評価が前提にある。だからこそ、室町時代の政治の研究はなかなか進まなかった。

ではどうしたかと言うと、文化の方に研究の方向が振れたわけです。東山文化の研究、つまり室町時代の文化の研究は戦前から進んでいました。茶の湯や枯山水に代表される日本的な「わび・さび」の文化は、この東山文化に始まったという結論に至るわけです。

つまり、室町時代は素晴らしい日本文化が生まれた時代だと評価して、政治の話にはあまり触れない。そもそも逆賊尊氏の作った政権なのだから、評価できないわけです。

戦後になっても結局、よくわからない

では、皇国史観が否定された戦後になるとどうなったか。マルクス主義史観が全盛となったわけですが、事態はあまり変わらなかった。マルクス主義史観的にいえば、足利尊氏は天皇に逆らったわけですから、立派な革命家でなければ困るわけです。革命家であってほしいというべきか。

ところが尊氏というのは何を考えているのかよくわからない。つかみどころのない人物です。革命家として少しもカッコよくない。せっかく後醍醐天皇に逆らったのに、革命を起こすどころか後醍醐と仲直りしようとしたりして、革命家らしくない。

【垣根涼介】だって、そういう人なんだから(笑)。

【呉座】そうなんです。本人にその気がないからしょうがないんですが、マルクス主義の歴史学からすると、非常に都合が悪いし、理解もできない。で、その後の室町時代を見ていくと、金、金、金の時代になっていく。マルクス主義的な「べき論」の世界でも評価はできないわけです。