「自分も海を渡って戦う」と言った家康に秀吉は激怒

そう、家康です。家康は、利家と氏郷に向き合い、次のように言います。「それがし、弓馬の家(武家)に生まれ、戦を重ねて、人となった。年若き頃より、今に至るまで一度も不覚の名をとったことはない。今、戦が起こり、殿下(秀吉)のご渡海があろうというときに、それがし1人、諸将の跡に残り留まって、いたずらに、日本を守ることができようか。微勢なりといえども、手勢を引き連れ、先陣仕ろう。人々の推薦を仰ぐ」と。

この言葉を聞いて、秀吉は大いに喜ぶかと思いきや、そうではなく、怒って反論します。「日本国中において、この秀吉の言うことに背く者があろうか。背く者あらば、天下の政令も行うことはできないだろう」と。しかし、家康は「一般のことはともかく、弓箭の道(戦のこと)は後世に残ること。たとえ、殿下の仰せであっても、承ることはできません」と一歩も引かず。

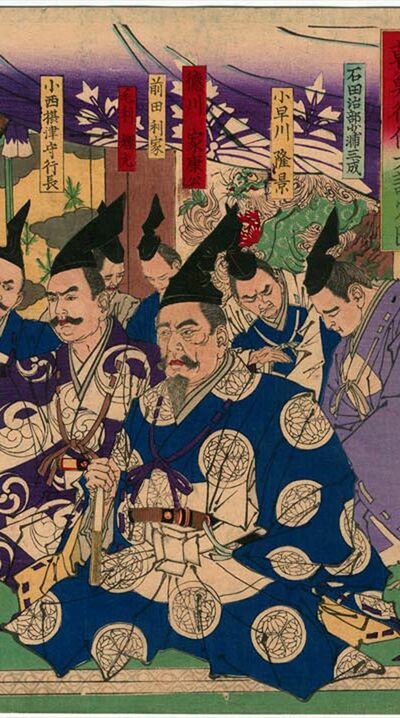

家康と秀吉の論戦に豊臣五奉行の浅野長政が割って入った

大物2人の論争に座が白けたそのとき、浅野長政が進み出て「徳川殿の仰せこそ、尤もだと思います。此度の戦では、中国地方、西国の若者どもが、かの地に渡っております。殿下がまた、北国や奥州の人々を引き連れて、渡海してしまえば、国中いよいよ人が少なくなってしまいます。その隙をうかがい、異国から軍勢が責め寄せるか、国中に一揆が起こったりした時、徳川殿1人残っていても、これを鎮めることができましょうか。よって、徳川殿は渡海すると仰ったのでしょう。長政も、徳川殿と同じ心構えです。殿下、最近のご様子はおかしなもの。野狐などが御心に入られたか」と爆弾発言、地雷を踏む発言をしてしまいます。

当然、秀吉は「長政、狐が憑いたとは何事ぞ」と烈火の如く、怒ります。だが、長政は恐れることなく「応仁の乱よりこのかた、乱れ果てたる世の中がようやく静謐になったという時に、罪なき朝鮮を征伐され、国財を費やし、人民を苦しめるとは何事ぞ。こうまで思慮のない殿下ではないはず。それがなぜ、このようなことを。だから、狐が憑いたのだと申したのです」と堂々と反論。

秀吉は、腰刀に手をかけ、長政を討とうとします。それを織田信雄と前田利家などが必死に押さえ「長政、座を立て」と言うも、頑固な長政は座ったまま。ついに、家康が「徳永・有馬の両法印」に命じて、長政を引き立てて、次の間に行かせたことで、惨事は回避できたとのこと。秀吉も今回の言動を後悔したのか、自ら渡海することは沙汰やみとなりました。