「厳しい上司」の顔は不安や孤独の裏返し

以降、キャリアの大部分を営業ウーマンとして歩んできた。今では「営業大好き! こんなに楽しい仕事はないと思う」と迷いなく言い切る。ベンチャー企業だけに個人の裁量権も大きく、自由な発想で顧客に価値を提供していけた。

顧客は課題をクリアすれば大いに喜んでくれ、それが自分の喜びにもなった。同時に業績も伸び、「お客様に育ててもらっている」という感謝の思いがさらなる意欲につながった。

もちろん、失敗したこともある。20代半ば頃、とあるミスをして顧客に謝りに行くはずだったのが、約束の時間を大幅に間違えてしまったのだ。先方の部長や役員に待ちぼうけを食わせる結果となり、一時的に同社を担当する全国の営業マンが出入り禁止に。会社に大損害を与え、喜多さんは償うには退職しかないと考えた。

「そうしたら当時の上司が『絶対に辞めるな、プロなら損失分の金額を会社に返してから辞めなさい』と。そりゃそうだと思い直しました。私は辞めることが謝罪になると勘違いしていたけれど、プロなら損失分を稼いで会社に還元すべき。それを教えてくれた上司には今も感謝しています」

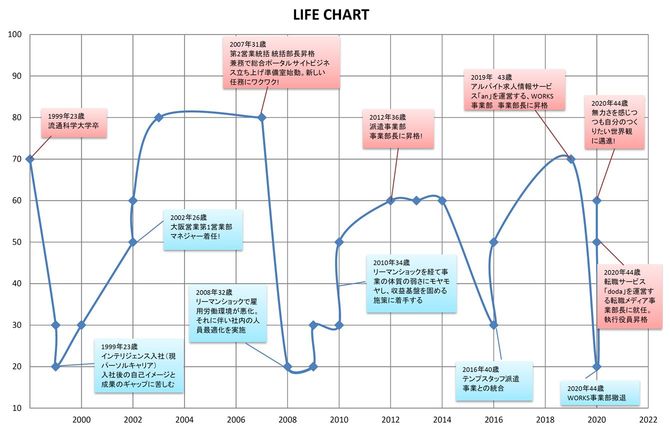

営業のプロとして覚悟を決めたことで、それまで以上の躍進が始まった。翌年には営業部のマネジャーに昇進し、社内のベストマネジメント賞を連続受賞。この頃には人材サービス業に誇りややりがいを持つようになり、入社前に夢見ていた「独立」は心から消える。この業界で生きていくんだという決心が、躍進にさらに拍車をかけた。

当時の自分を、喜多さんは「怖く厳しいマネジャーとして有名だった」と振り返る。それは、部下が将来自立自走できるようにと、あえて厳しく接してきたから。だが今から思えば、そこにはもうひとつ理由があった。部下から「怖い」と評された態度は、“できる人”であり続けなければ外されるという不安の裏返しでもあったのだ。

当時は、管理職は何でもできる人でなければいけないと思い込んでいたのだそう。そのため、苦手なことがあってもオープンに言えず、部下の前では「できないことがバレないように」と強がり続けていた。

もともとチームやルールに縛られるのが苦手で、ひたすら業績を求めて独走してきた。そのため、気づけば周りには切磋琢磨したり相談したりできるような仲間もおらず、管理職になりたての頃はずっと孤独を感じていたという。