僕を身ごもったときから、母は食事にとても気を遣っていたそうです。父方の祖父が栄養学を勉強していて、できるだけ有機栽培のものを食べたり、冷凍食品や加工食品を使わないで子どもを育てるように勧めたのです。今も忘れられないのは離乳食。牛乳ベースでムース状にしたものの中に牛レバーと茹でたニンジンも入っていて、これが猛烈にまずかった(笑)。幼い頃、友だちの家へ行くと、ふわっとした白い食パンにハムとマヨネーズを挟んだハムサンドが出てくる。子どもはそれが好きだけれど、家では全粒粉のパンに肉のサンドイッチ。でも、母が手をかけてつくってくれた料理はおいしかったですね。

実は僕が物心つく前に父が家を出ていたので、母はシングルマザーでした。アパートの隣に彼女の両親が引っ越してきて、初孫の僕をかわいがってくれたのです。祖父母はアイルランドの農村から渡ってきた移民で、祖父はニューヨークの地下鉄の運転士をしていました。私たちが暮らすブロンクス地区にはアイルランド人のコミュニティーがあり、親戚も周りに住んでいる。うちは母と2人きりでも、いとこたちは大家族で寂しい思いをしませんでした。

小学校から帰ると、祖父母の家にはいつも叔母たちが集まり、紅茶を飲んでいました。お菓子を持ち寄るので、僕も食べさせてもらえる。祖母はアイルランド音楽で使うコンセルチーナという楽器の名手で、それを奏でながら皆で踊ったり、祖父はちょっとエッチな歌をアイルランド語で歌ったり。大人たちは子どもに聞かせたくない話になるとケルトの言葉に切り替えてしまうので、それは悔しかったものです(笑)。

僕にとっては楽しい思い出でも、母は家族とのギャップを絶えず抱えていたと思います。彼女はアメリカで育ち、高校卒業後に就職。当時は出版社で社長の秘書を務め、会社の切り盛りもしていました。マンハッタンの中心街のオフィスで働く、今でいうキャリアウーマンですね。

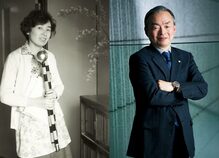

おしゃれな人で、すごく腕のいいイタリア人の仕立て屋さんで洋服をあつらえていました。毎朝、きれいな格好をして、ヘアスプレーで髪をセット。風を切るように颯爽(さっそう)と出かけていく姿は、子ども心にも“カッコいいママ”でした。

1960年代から70年代のニューヨークでメディア関係の仕事をこなす日々と、昔ながらのアイルランドの文化が息づく日常生活。価値観もまるで違う世界の狭間で生きる母は家族との溝も感じていたでしょう。カトリックの信仰が篤い家庭では、たとえ夫がいなくなっても離婚は認められず、次の人生ヘと舵を切って進むこともできない。僕のことは大切に育ててくれたけれど、母自身はきっと寂しさもあったと思います。