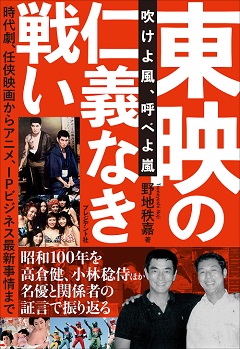

※本稿は、野地秩嘉『東映の仁義なき戦い 吹けよ風、呼べよ嵐』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。

高倉健が映画に出る基準とは何か

『仁義なき戦い』『トラック野郎』以後、東映では実写映画のシリーズはなくなった。だが、ひとつだけその後も続いていたシリーズがある。それは高倉健映画というシリーズだ。このシリーズは東映だけでの作品ではない。『新幹線大爆破』に出た翌1976年、東映の専属俳優をやめ、独立した高倉健は東宝や他の映画会社と、自分が気に入った脚本の映画だけに出演した。

どういう脚本の映画に出るのかと問われると、高倉健はつねにこう答えた。

「出番が少なくてギャラが高い映画です」

聞いた側は「健さんは冗談がうまい」と誤解した。だが、本人は冗談ではなく、脚本の面白さと出演料で映画を選んでいた。それも払いきりのギャラではなくビデオ化した権利までのすべてを得ること、そして、彼の個人事務所が映画製作に出資することも条件とした。俳優が唯々諾々として映画会社の条件を飲むのではなく、ハリウッドの俳優のように権利を主張したのである。

取るべき権利を手中にすることは、日本一の俳優になった彼の矜持でもあった。

1977年、『八甲田山』『幸福の黄色いハンカチ』に主演した彼は「任侠映画の健さん」から国民的俳優の「健さん」になる。日本一、客を呼べる俳優になった。

「うちは健さんの本編を撮っています」

東映作品は『冬の華』『動乱』『鉄道員(ぽっぽや)』『ホタル』の4作だ。東映はもっと多くの作品に出てもらいたかった。だが、高倉健にとっては4作くらいがちょうどいいという判断だったのだろう。東映が高倉健の映画を撮りたかったのは彼が超一流の俳優と一目おき、映画会社としてのブランドを保持するためだ。

実際に東映が利益を上げていたのは仮面ライダーと戦隊シリーズのヒーローショー、展示会等のイベント請け負い、不動産開発、そしてテレビなどでの映像制作事業だ。

しかしそれだけでは映画会社としてのブランドを上げていくことはできない。日本一の俳優、高倉健の本編映画を撮っている会社と名乗ることが重要だった。東映が他の事業を獲得する際、高倉健の主演映画を持っていることは大きなメリットだったのである。

イベントや展示会の映像を請け負う際には、プレゼンで大手広告代理店などと競合になる。その時、東映社員は咳払いしてから、抑制した話し方で「うちは健さんの本編を撮ってます」とさらりと言えば、クライアントは「東映にお願いします」と手を挙げた。これは実話だ。

東映のスタッフにとって高倉健は神に等しい存在だった。

「健さんと仕事をした」という経験、ノウハウは実に大きな価値になった。本人が生きている間だけでなく、亡くなった後でも、スタッフたちは高倉健を思い出して郷愁に浸る。しかも、世界でも通用する。「ケン・タカクラの映画を撮った」と言えば、ロバート・デ・ニーロもトム・クルーズも一流の仕事をした映画スタッフと受け取る。映画会社、東映にとって高倉健は財産だ。

そんな高倉健ともっとも親しくしていたのが小林稔侍だ。高倉が亡くなった時もその後も小林はひとことも語っていない。しかし、小林稔侍が誰よりも高倉健と親しかったことは周知の事実だ。高倉健にとって小林稔侍は後輩であり、俳優仲間であり、バカ話を語ることのできる、気の置けない本当の友だちだった。