ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

河崎 環

髙木 まどか

濱田 浩一郎

藤並 英樹

香原 斗志

NEW

香原 斗志

1

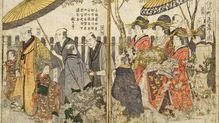

だからハーンは「熊本は大嫌いだ」と書いた…セツの養父母まで呼び寄せた九州移住がたった3年で破綻したワケ

2

そりゃ松江から逃げ出すわ…「朝ドラ」で描かれるよりヒドい小泉夫妻が喰らった田舎特有の"すさまじい偏見"

3

「ばけばけ」では描けない"妾騒動"の知られざる史実…小泉八雲が「送り込まれた愛人候補」を拒み続けたワケ

4

だから小泉八雲は「知事のお嬢様」を選ばなかった…朝ドラ・セツの「恋敵」が起こした前代未聞のスキャンダル

5

「愛子天皇」実現が確実に近づく…保守の切り札「旧宮家養子案」が「女性・女系天皇」の扉を開く皮肉な構造

「愛子天皇」実現が確実に近づく…保守の切り札「旧宮家養子案」が「女性・女系天皇」の扉を開く皮肉な構造

私はこうやって「恥ずかしい気持ち」を消している…102歳の女性医師が教える「黒歴史」を引きずらない方法

仕事でリーダーを目指し、高みを目指して生きる。情熱を持って働き続けたい、女性のためのサイトです。

PRESIDENT WOMANは、新しい時代のリーダーとして情熱的に働き続けたい女性のためのメディアです。SNSではオンラインや雑誌に掲載した記事のほかに、コンテンツの取材風景や、編集長をはじめとした編集部員の日常で皆さんのお役に立てるコンテンツなどをリアルに発信していきます。PRESIDENT WOMAN Socialとして、読者の皆さんと一緒に成長したいと思いますので、ぜひフォローください。

商品が変わる、企業が変わる!

発売日:2023年4月28日