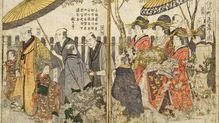

花魁はアイドルでありスターだった

ところで、吉原にはもっとも多いときで約6000人もの女郎がいたというから、ガイドブックでもなければ歩き方もわからない。

『吉原細見』には、どんな見世(女郎屋)があり、そこにどんな女郎がいて、それぞれの揚げ代(遊ぶのにかかる費用)がいくらで、という情報がみな掲載され、かゆいところに手が届いていた。見世の格も、女郎の階級も、最新の情報が一目見てわかるように記号化されていた。

ここから先は無料会員限定です。

無料会員登録で今すぐ全文が読めます。

- 30秒で世の中の話題と動きがチェックできる限定メルマガ配信

- 約5万本の無料会員記事が閲覧可能

- 記事を印刷して資料やアーカイブとして利用可能

- 記事をブックマーク可能