朝鮮出兵の前年に亡くなるが、生きていれば悲劇を防げたか

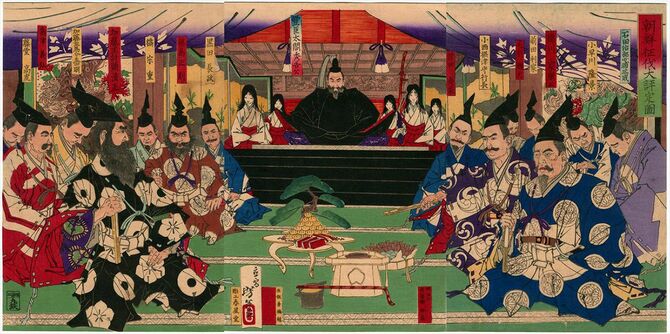

前述のように、秀長は天正19年(1591)に亡くなるのですが、その後、豊臣政権を揺るがすような事件が次々と起こっています。例えば朝鮮出兵(第一次は文禄の役。1592年)。文禄4年(1595)には、秀吉の甥で関白にもなっていた豊臣秀次が切腹に追い込まれ、その妻たちも無惨に殺されました(秀次切腹事件)。秀長が長生きしていたら、豊臣政権は安泰だったのではないか、政権の行方は変わっていたのではないかということは昔からよく言われていることです。

歴史学者で大河ドラマの時代考証を何度も務められてきた小和田哲男(静岡大学名誉教授)も「歴史にイフはありません。しかし、もし秀長がもう少し生きていれば、やはり、豊臣政権のその後は大きく変わったのではないでしょうか」(「豊臣秀長は、兄・秀吉のブレーキ役だった? 天下統一を実現させた“真の功労者”」「WEB歴史街道」2024年5月16日)と推測されています。たしかに秀長が秀吉死後も生きていたら、豊臣一族の大大名として、徳川家康の振る舞いをあるていどコントロールできていた可能性はあるでしょう。

秀長が朝鮮出兵を中止するよう懸命に説得したとする軍記物語

しかし、秀長没後の事件、朝鮮出兵や秀次処断事件を秀長が食い止めることができたかは、筆者は疑問とするところです。江戸時代に成立した軍記物語『武功夜話』(全4巻、新人物往来社)には、秀長が生前、秀吉の外征構想に異を唱えていたことが記されています。秀吉が「高麗退治」のため大軍を渡海させんとしていることに、たびたび「異見」(意見)していたというのです。九州や関東を平定した今、「御政道全く有るべきこそ肝要」であり、いたずらに外国と戦争し「人馬兵粮の費え」となるは「暴挙」であり「損失のみ多く得るところなし」というのが秀長の主張だったと同書は記します。その後の歴史を見た時、秀長の主張は的を射たものだったと言えるでしょう。

更には「不戦和議」を講じ、交易を広めることが「富国の第一」であって、忠功を求めて禄を求める者があるならば「我の給地を与えられよ」と死力を尽くして、秀長は兄に説いたと言うのです。ここからは、秀長の無私の精神が垣間見えます。秀長の懸命の説得にもかかわらず、秀吉は弟の意見を採用しなかったと同書は記します。信憑性が低い『武功夜話』の記述をどこまで信用するかという問題はあるのですが、あるていど信用したとしても、筆者は秀長が生きていても、朝鮮出兵に関する歴史は変わらなかったと感じるのです。

外征は秀吉の年来の野心でした。プレジデントオンライン「暴走する秀吉を誰も止められなかった」でも触れたように、秀吉に「罪なき朝鮮を征伐され、国財を費やし、人民を苦しめるとは何事ぞ」と意見した五奉行の浅野長政などは手討ちにされかけました(『徳川実紀』)。