平安時代の出産は命がけ、母子共にリスクも高かった

『「源氏物語」の時代を生きた女性たち』にも書きましたが、平安時代の出産は外科的な処置が行えないわけですから、まさに命がけで、上級貴族の女子でも命を落とした人は少なくありません。特に後産がうまく行かずに失血死した場合が多かったようです。

他に出産時に死亡する原因としては、逆子が直らなかった場合、疫病にかかっていた場合など。母子ともに亡くなってしまうことも多々ありましたが、後産が下りない場合は、先に出てきた赤ん坊は助かる可能性もあります。定子の三回目の出産がその一例で、生まれてきた女児は媄子内親王として、母亡き後も育ちました。

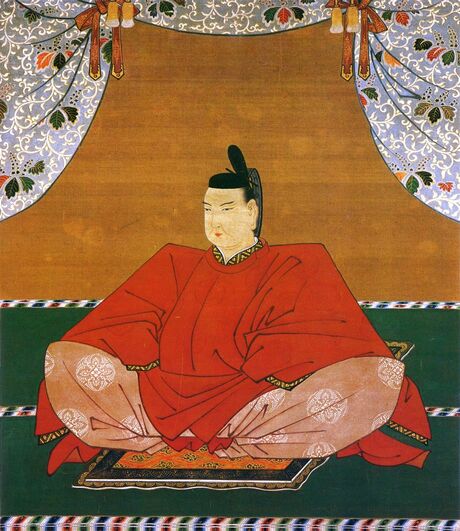

しかし、愛する妻の死に一条天皇は「はなはだ悲しい」と落胆。勅使を送ったものの、定子のいた邸には兄の伊周もおらず、すぐには葬送さえ出せない状態でした。天皇が費用を出し、雪の降る中、本人が望んだ鳥辺野の地に土葬されました。

天皇に「血の涙を流して」と詠んだ定子の哀切な辞世の歌

定子の辞世の歌は、

「土葬なので煙や雲にならず見えないけれど、草葉の陰の露で私をおしのびください」という意味で、それに対し一条天皇は、「野辺までに心ばかりは通へどもわが行幸とも知らずやあるらん(野辺送りまで心だけは行き通うのだが、亡き君は私の行幸とは気がつかないのだろうか)」と詠んでいます(『栄花物語』、『後拾遺和歌集』)。

辞世の歌は、定子が書いて御帳台のとばりのひもに結びつけておいたのを、後になって伊周たちが見つけました。

「今度は最後の旅です。自分の亡き後はこのようにするように」という遺書があり、歌が三首書かれていました。他の二首はこうです。

(終夜お約束なさったお言葉をお忘れなさらぬならば、今亡き私を恋い慕われる帝の涙の色を知りたいものです)

「知る人もなき別れ路に今はとて心細くも急ぎたつかな」

(誰一人知る人もない死出の路に、今はこの世を最後として心細くも急ぎ旅だって行くことです)

(出典『後拾遺和歌集』)」

「よもすがら」の歌で詠んでいるのは、もちろん一条天皇のこと。夜通し約束した相手も天皇ですし、その「涙の色」を問うのは、悲しみが極まったときの涙は血の色になるという知識を踏まえて詠んだのでしょう。