定子の兄・伊周は出世レースから勝手に脱落していった

一条天皇の妃であった藤原定子と藤原彰子。定子は関白・道隆の長女で、彰子は道隆の弟・道長の第一子。従兄妹同士でもあるふたりですが、それぞれ入内した後は顔を合わせることはなかったでしょう。しかし、「事実は小説より奇なり」と言いますが、まさにこのふたりの妃の運命は、絵巻の物語のようにドラマティックに交錯しました。

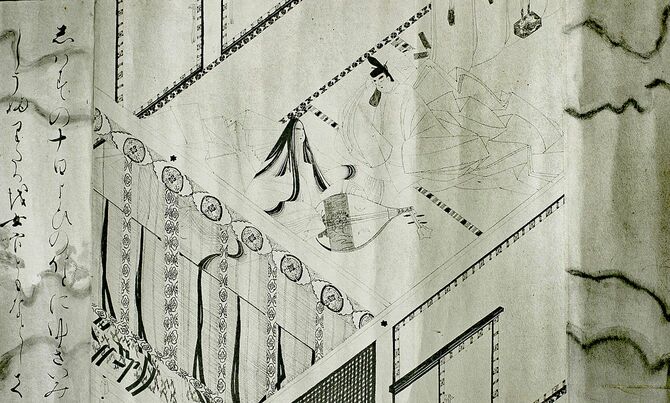

大河ドラマ『光る君へ』(NHK)で描かれたように、道隆亡き後、内大臣であった定子の兄・伊周と弟の隆家が「長徳の変」で花山上皇の袖を射ぬき、また、国母である詮子を呪詛したことなどで流罪となります。その騒動の途中で、定子は兄弟を救うためか自身で髪の毛を少し切り、一条天皇の寛大な措置を求めたわけですが、それはかないませんでした。

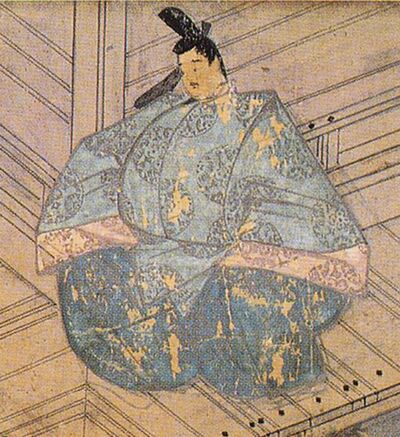

伊周という人は、当時の史料を読んでも、本当に人望がなく、父の道隆に引き上げられ、実力もないのに高い地位についてしまった若者という実像が浮かんできます。大臣になっても政治理念というものがなく、朝廷の儀式についても知識が足りない。そのくせ藤原北家の嫡男という家柄を鼻にかけている。「長徳の変」のようなスキャンダルを起こしても、周囲からは自業自得と思われたかもしれません。出世のライバルである道長からすれば、伊周は勝手に自滅していったという感覚だったでしょう。

定子が第一子を産んだのは髪を切って出家したとされた後

当時の後宮は、後見人がいるかどうかが全て。その時点で定子は中宮という第一夫人の座にいながら兄という後ろ盾を失い、参内もできなくなるわけですが、一条天皇の寵愛は変わりませんでした。「出家後のくせに」と非難されながらも、定子は長徳の変と同じ年(996年)の12月に、一条天皇の第一子・脩子内親王を産んでいます。

やがて伊周は恩赦で許されて帰京しますが、政治的な力は失ったまま。長保元年(999年)になると、一条天皇は定子を内裏に呼び戻し、定子は2人目の子を妊娠します。このことでも分かるように、一条天皇との夫婦仲は本当に良かったのですが、この年、道長は12歳になった長女・彰子を入内させる準備を着々と進めていました。身重の定子が8月に出産のため内裏を出て、前但馬守・平生昌の屋敷に移ると、11月にはいよいよ彰子が内裏に上がって、天皇との初夜を迎えました。

12歳の彰子が女御となった日に、定子は皇子を産んだ

それが11月1日のこと。11月7日には、彰子は正式な妃と認められ、女御の宣旨を受けるわけですが、その直前、明け方に定子は出産していました。その子こそ一条天皇の第一皇子・敦康親王で、一条天皇は大喜びし、すぐに子の認知を意味する剣を贈っています。定子が待望の皇子を産んだ日と、彰子が女御になった日が同じとは、なんという運命の皮肉だとしか言いようがありません。

『光る君へ』では定子が、父の道隆や兄の伊周から「皇子を産め!」と言われる場面がありましたが、実際は直接言われることはなかったとしても、入内した貴族の姫が実家からかけられるプレッシャーは相当なものだったでしょう。それは、定子だけでなく、満12歳、つまり今なら11歳という子どもを産めるわけがない若年で妃となった彰子をも苦しめることになります。道隆はお酒の飲み過ぎで糖尿病になり死んでしまったと思われますが、あと4年待てば、皇子の祖父になれたのに、無念だったでしょうね。

定子は皇子の母となってからも、後ろ盾がないことには変わりなく、道長や藤原実資の日記からは、通常は賑やかに行われるはずの皇子の誕生祝いが行われた形跡はありません。道長は彰子を中宮にする計画を進め、それまで前例のなかったことですが、定子を最高位の皇后にし、ごり押しで皇后・定子、中宮・彰子という「一帝二后」を実現してしまいます。

第三子を産んだとき、後産が下りずに皇后定子は死去

彰子が立后のために実家の二条邸に下がると、一条天皇は定子と子どもたちを内裏に参内させます。そして、定子はまた懐妊。『栄花物語』によると、この妊娠が分かると、定子は25歳の厄年なので謹慎すべきなのにと嘆き、天皇も心配したとのことです。

そして、その年の12月15日午前、定子は第三子を産むものの、後産が下りず、翌朝にはあっけなく亡くなってしまいます。25歳の短い生涯でした。

「後産」というのは胎児が出てきたあと、へその緒でつながった胎盤が子宮から剥がれて出てくること。現代の最新医療が整った病院のお産でも、胎盤が出てこなければ、大量出血の危険性があり、たいへんなことになります。

平安時代の出産は命がけ、母子共にリスクも高かった

『「源氏物語」の時代を生きた女性たち』にも書きましたが、平安時代の出産は外科的な処置が行えないわけですから、まさに命がけで、上級貴族の女子でも命を落とした人は少なくありません。特に後産がうまく行かずに失血死した場合が多かったようです。

他に出産時に死亡する原因としては、逆子が直らなかった場合、疫病にかかっていた場合など。母子ともに亡くなってしまうことも多々ありましたが、後産が下りない場合は、先に出てきた赤ん坊は助かる可能性もあります。定子の三回目の出産がその一例で、生まれてきた女児は媄子内親王として、母亡き後も育ちました。

しかし、愛する妻の死に一条天皇は「はなはだ悲しい」と落胆。勅使を送ったものの、定子のいた邸には兄の伊周もおらず、すぐには葬送さえ出せない状態でした。天皇が費用を出し、雪の降る中、本人が望んだ鳥辺野の地に土葬されました。

天皇に「血の涙を流して」と詠んだ定子の哀切な辞世の歌

定子の辞世の歌は、

「土葬なので煙や雲にならず見えないけれど、草葉の陰の露で私をおしのびください」という意味で、それに対し一条天皇は、「野辺までに心ばかりは通へどもわが行幸とも知らずやあるらん(野辺送りまで心だけは行き通うのだが、亡き君は私の行幸とは気がつかないのだろうか)」と詠んでいます(『栄花物語』、『後拾遺和歌集』)。

辞世の歌は、定子が書いて御帳台のとばりのひもに結びつけておいたのを、後になって伊周たちが見つけました。

「今度は最後の旅です。自分の亡き後はこのようにするように」という遺書があり、歌が三首書かれていました。他の二首はこうです。

(終夜お約束なさったお言葉をお忘れなさらぬならば、今亡き私を恋い慕われる帝の涙の色を知りたいものです)

「知る人もなき別れ路に今はとて心細くも急ぎたつかな」

(誰一人知る人もない死出の路に、今はこの世を最後として心細くも急ぎ旅だって行くことです)

(出典『後拾遺和歌集』)」

「よもすがら」の歌で詠んでいるのは、もちろん一条天皇のこと。夜通し約束した相手も天皇ですし、その「涙の色」を問うのは、悲しみが極まったときの涙は血の色になるという知識を踏まえて詠んだのでしょう。

教養ある女性だった定子を清少納言は徹底的に賛美した

この辞世の歌でもわかるように、定子は漢文、和歌などの素養のある女性でした。定子に仕えた清少納言が『枕草子』の有名なエピソードで書いたように、そもそも漢文の知識がなければ、白居易の詩に基づいて「香炉峰の雪はいかがであろう」という問いかけはできません。

清少納言は『枕草子』で、そんな定子の賢さや一条天皇との仲睦まじさ、夫婦と子どもたちのほほえましい団らんについて綴っていますが、定子を襲った悲劇についてはけっして書きませんでした。最後まで、定子賛美を繰り返しています。

それゆえに一般的には、皇后定子は美しく賢く、帝に深く愛された皇后、皇子まで産んだ非の打ちどころのない姫といったキラキラしたイメージになっていますが、父・道隆亡き後、彰子を国母にしたいと願う道長にとっては、じゃまな存在であったことは間違いありません。貴族たちから無視されるなど、辛い仕打ちを受けることも多かった人生でした。

ただ、そんな宮廷の権力争いの中でも、女性同士はお互いの身の上に同情を寄せ、助け合っていました。定子亡き後、彰子が皇子を産むまでは唯一の男子であった敦康親王を、彰子は養子としてきちんと育てますし、その第一子としての立場を守ろうともしています。また、敦康にとっては祖母に当たる詮子も、孫のことを気に掛けて贈り物などをしていました。絶大な権力を手にした道長に対しても、女性の立場はけっして弱くはなく、その後、彰子は詮子に続いて、国母、女院となり、宮廷で政治的な力を発揮していくことになります。