徳川のやり方に反発した天皇は「譲位」というカードを切る

天皇は、紫衣・上人号勅許が無効とされた直後に譲位の意向を示すが、中宮和子の子である高仁親王誕生を踏まえ幕府は譲位を引き延ばす。寛永5年、高仁親王の死を機に天皇は女一宮への譲位を天皇は幕府に伝えるが、秀忠から「いまたをそからぬ御事」と譲位延期が伝えられる。

さらに同6年、天皇は持病の痔の治療を理由に譲位の意向を三たび表明する。痔の治療には灸が効果があるとされていたが、天皇の体を傷付ける治療はタブーとされていた。相談を受けた摂家衆も譲位やむなしとするが、女一宮の即位に反対の幕府は返答を遅らせる。

こうしたなか寛永6年上洛した家光の乳母の福が天皇への拝謁を望む。天皇にとっては無位無官のものの拝謁は受け入れがたかったが、福が武家伝奏三条西実条の妹分となり、拝謁を実現させる。この時天皇は「春日」の局号を福に与える。

この一件の直後、天皇は女一宮興子の内親王宣下を決め、11月8日「俄の譲位」を決行する。これに驚いた所司代板倉重宗は、「俄の御譲位」「言語道断の事」と怒りをあらわにするが、もはや如何ともしがたく、中宮付の天野長信が顧末を知らせるために江戸に向け京都を発つ。

春日局が強引に天皇に拝謁し、後水尾天皇は電撃的に退位

幕府はしばらく朝廷の動きを静観するも、12月には譲位は是非なしと追認する。翌年7月、秀忠は、江戸にいた板倉重宗に、興子内親王即位にあたっては後水尾天皇即位同様に道具を調え即位日は9月上旬の吉日とし、即位後の居所は後水尾天皇の即位時同様とすること、後陽成院のときの院領をもって後水尾院の領地とし、院参衆の人数も後陽成院の時同様とすること、摂家衆は女帝を助けること、公家衆は学問を励むこと、中宮の作法、摂家・親王・門跡等の参上時の手順、伝奏の件、武家官位の執奏、禁裏の年中の「御政」は1万石で勤めること等々を指示する。

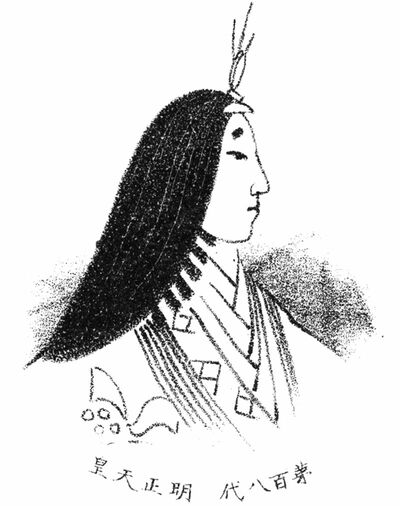

そして9月12日、7歳の興子内親王が即位し明正天皇となる。奈良時代の称徳天皇の死去以来859年ぶりの女帝である。

即位の後、幕府は武家伝奏中院通村の罷免と日野資勝の伝奏補任を申し入れ、朝廷に受け入れさせる。さらに摂家衆はよく談合し天皇に意見を申し、また公家に家々の学問について権現様(編集部註:家康のこと)の定めに相違なきよう申し渡すことを命じ、もし万一無沙汰があれば摂家衆の落度とすると伝える。

後水尾天皇の突然の譲位は、幕府にとっては痛烈な一撃であったが、この機会をとらえて、朝廷のあり方や院の行動に制限を加え、また伝奏の任免に介入し、武家官位の幕府による独占を確認する。さらに摂家を天皇・朝廷の意思決定に深くかかわらせ、公家支配を行わせ、その不履行については「落度」とすると明言することで、摂家を幕府の朝廷支配機構のなかに位置付けることを再度確認する。

日本史研究者。1947年、福井県生まれ。1975年、京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。京都大学名誉教授。石川県立歴史博物館長。主な編著書に『江戸幕府老中制形成過程の研究』(校倉書房、1990年)、『幕藩領主の権力構造』(岩波書店、2002年)、『徳川将軍家領地宛行制の研究』(思文閣出版、2008年)、『近世初期政治史研究』(岩波書店、2022年)がある。