城にこもって防御を固め膠着状態に持ち込んだ家康

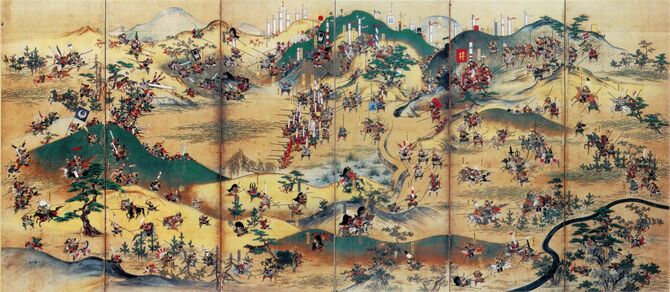

秀吉と家康が対峙した「小牧・長久手の戦い」でも、犬山城と小牧山城で防御を固め、さらに周辺でも野戦築城を行って碧を築く。そうすると、よくいわれる「先に手を出したほうが負け」という状況が出現するわけです。くり返しいっているように、ふつう城を攻めるときには防御側の三倍、できれば五倍の兵力を用意する必要があることは、これは戦争の鉄則です。それだけ攻撃する側が不利。つまり、両者が防御を固めて対峙している場合は、先に手を出すほうが不利になるわけです。

防御側の家康は「負けなければ勝ち」。がんばって対峙していればそれでいい。しかし攻める秀吉としては、多くの将兵を用意していますので、なんとかして決戦に持ち込みたいと思うわけです。そこでなにを考えたかというと、おそらく秀吉は対柴田勝家戦「賤ヶ岳の戦い」でうまくいった作戦を、再び実行しようとしたと、私は考えています。秀吉の戦争のやり方として、とにかく動くのです。彼は足軽などの部隊を、さまざまに歩かせた。歩かせて歩かせて、その中で勝機をつかむ。

秀吉最大の独創はとにかく兵士を歩かせること

秀吉の用兵の独創は、この「歩くこと」にあった。対明智光秀戦で見せた「中国大返し」では、平均して1日20キロほどの移動を行ったといわれます。それであっという間に中国地方から京都に戻り、「え、もう帰ってきたの⁉」と驚く明智光秀を打ち破った。

秀吉は「賤ヶ岳の戦い」でも、こうした軍の移動を行って勝機をつかんでいます。このときも両者が野戦築城を行い、防御を固めてにらみ合うかたちになった。そこで秀吉はわざと美濃に部隊を動かして見せるのです。賤ヶ岳というと琵琶湖のほとりですが、そこから美濃に動く。美濃には、柴田勝家と連絡をとって秀吉と戦おうとしていた織田信孝がいました。この人は信長の三男ですが、秀吉は彼を攻めてあっという間に降伏させます。

そうした秀吉の動きが柴田陣営に聞こえる。「お、秀吉はいないんだ。では今のうちに叩こう」ということで、柴田陣営の中でも戦術面で優秀な武将だった佐久間盛政が出撃し、羽柴陣営を攻めた。それで明智光秀との戦いでも重要な役割を果たした中川清秀などが戦死しています。