本能寺後の「中国大返し」より速かった「美濃大返し」

それほどの激しい戦闘が行われた。この知らせを美濃で聞いた秀吉は「しめしめ敵が出てきた」ということで、急いで引き返す。これが「中国大返し」と並んで「美濃大返し」と呼ばれる軍事行動になるのですが、「美濃」のほうは、それほど有名ではありませんね。しかし「中国大返し」よりもさらに速いスピードで移動したといわれます。ものすごい速さで戻り、戻るやいなや柴田軍に襲いかかって、それで一挙に勝敗を決した。

よく前田利家が秀吉サイドに寝返ったというエピソードが言及されますが、それはあくまでオマケであって、この戦いの本質は、秀吉がわざと美濃に移動してみせて、それで柴田軍を陣地からおびき出したことにあります。そうして柴田軍の中核である佐久間盛政の部隊を叩き、その勢いのまま柴田の本拠、福井の北ノ庄城まで攻め入った。勝家は自害することになり戦いは終わります。

秀吉は2万の軍隊を陽動に使い家康を城から誘い出した

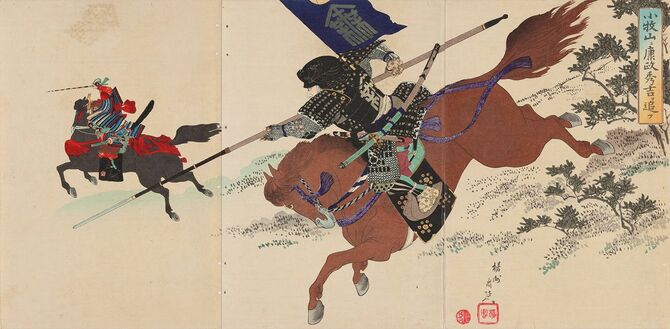

味をしめた、ということではないでしょうが、秀吉はこの「賤ヶ岳」でうまくいった手を、また「小牧・長久手」で再現しようとしたのだと私は理解しています。「小牧・長久手」でも両者は防御を固めて対峙するかたちになった。つまり攻撃する側が不利。そこで秀吉は2万人の兵士からなる別働隊を組織して、小牧城にいる家康の頭越しに三河を突く動きを見せた。

この部隊の名目的な主将は、のちに一時的に秀吉の跡目を継ぐことになる秀次、当時はまだ羽柴信吉です。そして実質的に軍勢を動かしていたのが池田恒興。彼の池田家は、のちに鳥取や中国地方の大名となります。また池田恒興の娘婿である森長可もいて、彼らが2万の軍勢の中核を構成していました。

昔からこの別働隊について、「隠密部隊だった」といわれてきました。しかし考えていただければわかりますが、2万もの軍勢が、隠密部隊のはずがないのです。2万人の兵士が道を行く。その間をぴったり詰めて歩くわけにはいきませんから、仮に1メートルの距離をおいて移動したとすると、ふたり並んで歩いたとしても1万人×1メートルで、頭から後ろまで10キロの行列となります。そんな隠密部隊なんてあるわけがない。すぐに見つかります。