街中に常にリズムがある国、キューバ。旅する者を魅了する社会主義国。受賞作『インパラの朝』でユーラシア・アフリカ大陸をバックパック一人旅で684日かけて回ったノンフィクション作家、中村安希さんがキューバの旅に誘います。

一流の演奏とサルサ社会主義の楽園とは

旅人たちにとって、それはちょっとした合言葉のようなものだった。

「キューバに行くなら、フィデルの目の黒いうちに行くべし」

フィデルとは、チェ・ゲバラと共にキューバ革命を戦ったキューバの英雄、フィデル・カストロのことである。世界の覇者アメリカに中指を突き立てたカリブ海の島国は、以後半世紀にわたりベールに包まれることとなった。ソ連崩壊、キューバ危機を経て、人々はその国を「ライフラインの途絶えた貧困国」と憶測し、「ならず者国家」とやゆした。一方で、社会主義を貫く数少ない生き残りとして、理想の平等国家、福祉天国と賞賛し、持ち上げもした。そうした中、旅人たちはその島をこんなふうに呼ぶようになる。

「最後の楽園」

非日常を求め、秘境に憧れ、まだ見ぬ世界に誘われて、旅人たちはキューバを目指した。私もそんな旅人の一人だった。フィデルの弟、ラウル・カストロに実権が移り、市場開放に向かって動き出してから数年が経った2014年、私は大慌てで荷造りをすると、首都ハバナ行きの飛行機に乗り込んだ。キューバがキューバであるうちに……、そんな祈りにも似た思いを抱えて。

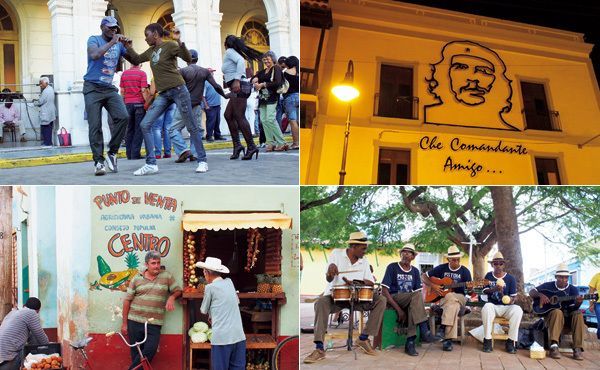

ヤシの木が並ぶ中心街を、色とりどりのクラシックカーが平然と走り抜けていく。重厚なコロニアル建築に囲まれた路地裏に、ボールを蹴る子どもたちの笑い声が響き、窓辺にズラリとつるされた洗濯物が、カリブのそよ風を受けてなびく。キューバの空は、突き抜けるように高く、蒼い。

しかしこの国の魅力が増すのは、何といっても日が沈んでから。夜の街はどこもかしこも音にあふれ、わさわさと湧き出してきた人たちが、次々と体を揺らし始める。男も女も、老人も若者も。ジャズバーでモヒートを飲みながら、一流の演奏に打ちのめされた翌日、今度は夜空の下でサルサを踊り、喉の渇きをビールで潤す。最後の楽園……。確かに、そう言わしめるだけの魅力がこの島にはある。