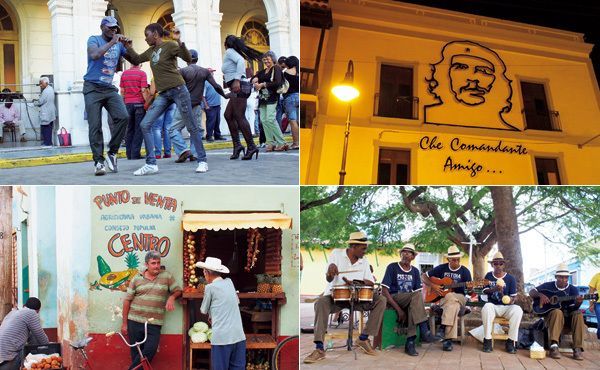

街中に常にリズムがある国、キューバ。旅する者を魅了する社会主義国。受賞作『インパラの朝』でユーラシア・アフリカ大陸をバックパック一人旅で684日かけて回ったノンフィクション作家、中村安希さんがキューバの旅に誘います。

一流の演奏とサルサ社会主義の楽園とは

旅人たちにとって、それはちょっとした合言葉のようなものだった。

「キューバに行くなら、フィデルの目の黒いうちに行くべし」

フィデルとは、チェ・ゲバラと共にキューバ革命を戦ったキューバの英雄、フィデル・カストロのことである。世界の覇者アメリカに中指を突き立てたカリブ海の島国は、以後半世紀にわたりベールに包まれることとなった。ソ連崩壊、キューバ危機を経て、人々はその国を「ライフラインの途絶えた貧困国」と憶測し、「ならず者国家」とやゆした。一方で、社会主義を貫く数少ない生き残りとして、理想の平等国家、福祉天国と賞賛し、持ち上げもした。そうした中、旅人たちはその島をこんなふうに呼ぶようになる。

「最後の楽園」

非日常を求め、秘境に憧れ、まだ見ぬ世界に誘われて、旅人たちはキューバを目指した。私もそんな旅人の一人だった。フィデルの弟、ラウル・カストロに実権が移り、市場開放に向かって動き出してから数年が経った2014年、私は大慌てで荷造りをすると、首都ハバナ行きの飛行機に乗り込んだ。キューバがキューバであるうちに……、そんな祈りにも似た思いを抱えて。

ヤシの木が並ぶ中心街を、色とりどりのクラシックカーが平然と走り抜けていく。重厚なコロニアル建築に囲まれた路地裏に、ボールを蹴る子どもたちの笑い声が響き、窓辺にズラリとつるされた洗濯物が、カリブのそよ風を受けてなびく。キューバの空は、突き抜けるように高く、蒼い。

しかしこの国の魅力が増すのは、何といっても日が沈んでから。夜の街はどこもかしこも音にあふれ、わさわさと湧き出してきた人たちが、次々と体を揺らし始める。男も女も、老人も若者も。ジャズバーでモヒートを飲みながら、一流の演奏に打ちのめされた翌日、今度は夜空の下でサルサを踊り、喉の渇きをビールで潤す。最後の楽園……。確かに、そう言わしめるだけの魅力がこの島にはある。

ディスコから貧民街へと足を踏み入れ

キューバ入りして9日目、私は中部の街、カマグウェイに着いた。コロニアル様式の美しい民家に宿をとってから、裏の通りに簡素なカフェを見つけ、カウンター席に座った。キューバでは、外国人用の通貨と施設とは別に、地元人向けのそれらとが分けられていて、当時で24倍の価格差があった。私が入ったカフェは地元人向けのものだったらしく、支払いは地元通貨のペソ・クバーノ。店員のスペイン語が理解できずに戸惑っていると、近くの席にいた若者が、カタコトの英語で助け舟を出してくれた。20代の半ばくらいだろうか、清潔な身なりにオシャレ眼鏡をかけたアフリカ系キューバ人の彼は、朗らかに言った。

「食事が終わったら、街を案内するよ」

こんなふうにして私たちは知り合い、数日間を共に過ごすこととなった。彼は午前中だけ食堂で働き、午後になると私を宿まで迎えにきて、街のアートスポットを案内して回り、夕方には一旦家に帰っていく。そして夜になって再び現れたときには、すっかり衣装替えをして、イケイケボーイに変身しているのだった。

ある晩、彼はシワ一つない白シャツに、シミ一つない真っ白なズボン姿で現れると、私をディスコに誘った。開始時間よりずっと早く入店した私たちは、その夜のDJに挨拶し、それから彼のディスコ仲間数人とテーブルを囲んだ。彼らはみんなイケメンで、人懐っこくて面倒見がよく、キレッキレのおしゃれをしていた。美女の宝庫はエチオピア。では、美男の宝庫は?

「キューバに乾杯!」

運ばれてきたビール瓶が、あっという間に空になり、続けざまに私たちは、隠し持っていたラム酒の栓を開けた。ショットグラスで1杯、2杯……。空腹のせいかアルコールの回りが早く、このペースでは危険だとわかっているのに、速いピッチを抑えられない。3杯、4杯、5杯……。3週間を予定してやってきたキューバ旅行も折り返しを迎え、私はちょっと緩みたかったのかもしれない。カフェも音楽も人々も、もちろん魅力にあふれていたし、十分に楽しませてもくれていた。ただ、一人旅の緊張感や、言葉が通じないことへのストレス、キューバ人のようには踊れない疎外感のようなものが、自分でも気づかないうちに少しずつ積み重なっていた。

私は、たがが外れたように飲んだ。6杯、7杯、どれだけ飲んだかも覚えていないが、それ以外のことについても何一つ覚えていなかった。気がついたときには、テーブルに突っ伏したまま爆睡していて、顔を上げると男の子たちの姿が消えていた。どこに行っちゃったのだろう?

いつの間にか店内は、着飾った若い男女でごった返し、ホール全体が大音響に揺れていた。私はふらふらと立ち上がり、ステージの上を見るや唖然とした。なっ、なんと、その熱狂の中心に我がダーリンが、いやいや白いシャツで決め込んだ彼の姿があったのだ! 彼はスポットライトを浴びてキレのある踊りを披露し、客からの歓声を一身に集めていた。私は慌ててカメラを手にとり、客の中へと分け入った。揺れる人波をかき分けてステージ脇まではい出ると、シャッターを切って声援を送り、そしてまたシャッターを切った。昼間の素朴な雰囲気からは想像もつかない踊りっぷり! 夢中になって声をかけ、次に目が覚めたときには宿のベッドの上にいた。ひどい胸焼けと喉の渇きが、厳しい灸を据えてくる。

明け方、男の子たちの肩を借りて宿に戻った記憶はあった。確か、水を買ってきてもらい、玄関の鍵を開けてもらって……。貴重品は? 体を起こすと頭の芯が鈍く痛んだ。カメラも財布も脱ぎ捨てたパンツも、ベッドの周りに落ちていた。床に転がったペットボトルに一滴の水も残っていないことを確かめると、枕に顔を埋めて祈った。“神様、この苦しみからお救いください。もう二度とアルコールには手を出しません。これが最後のお願いです。どうか今回だけは助けてください”

祈りが通じたのか、午後になると吐き気も治まり、ちょうど宿にやってきた彼と外の空気を吸いに出かけた。蒸留酒は回りも早いが、引くときも早くて本当に助かる。そして玄関を出て、強い日差しに打たれたところで、私ははたと思った。そういえば、帽子ってどこいっちゃったんだっけ? 帽子を無くしたことを彼に伝え、昨日のディスコまで連れていってほしいと頼んだ。彼はうなずき、しかしディスコとは逆方向に向かって歩こうとする。そっちじゃなくてディスコへ、と念を押すのだけれど、彼は穏やかにほほ笑むだけで、相変わらず逆方向へと進んでいく。仕方がない。帽子はまた明日にでも探しに行こう。

諦めて歩いていると、しばらくして辺りの景色がすっかり変わっていることに気がついた。繁華街の優麗さとは決して交じり合わない庶民的な住宅街。さらに先へと進むと、家屋の質の低さがいよいよ無視できなくなってきた。ここは一体どこなのか?

彼は一軒の家の前まで来ると、中へと案内してくれた。天井が低く、薄暗くて狭い部屋の中に、簡素なベッドと家具が窮屈そうに並んでいる。その一つに、ディスコ仲間の一人が横たわっていた。めかしこんでいた昨晩とは打って変わって、なんともさえない格好をしている。2人はしばらく話し合っていたが、ベッドの上の彼がため息をついて立ち上がり、タンスの引き出しを引いた瞬間、私は「あっ!」と声を上げた。間違いない。私がハバナで買った迷彩柄の帽子だ。きまり悪そうな彼から帽子を受け取り、お礼を言って家を出た。ディスコで輝いていた彼の姿は、もうそこにはなかった。

再び通りを進んでいくと、辺りはいよいよ貧民街の様相を呈してきた。ここが平等をうたう社会主義国だと思うと、何だかだまされているような気さえする。通りに散らかったゴミを避け、流れ出てきた汚水をまたぎ、一本の線路脇まで来ると、彼は線路に沿って建てられたバラック小屋の前で足を止めた。

「僕の家族に紹介するね」

トタン板を組み合わせただけの家に床板はなく、足元には湿った土がむき出しになっていた。彼の母親とお姉さん、それと3歳くらいの姪っ子が、彼と同じ穏やかな笑顔で迎え入れてくれた。入り口付近の椅子に座り、素っ裸の姪っ子と遊びながら、彼が身につけていた昨夜の衣装は、一体全体この家の中の、どこから出てきたのだろうと考えた。そしてこの時点において、私はある事実を認めざるを得なかった。キューバの住環境の優劣は肌の色にほぼ比例している。

政府の許可を取り、外国人相手に民宿を経営している人たちは、たいてい白い肌をしていた。建物のグレードが上がれば肌の色はより明るくなり、その対極にあるアフリカ系の彼の家は、観光客の視界から遠ざけられるかのように街のはずれに立っていた。姪っ子にバイバイして家を出ると、私たちは線路の上を歩き始めた。貧民街を目にしたことはこれまでにも何度もあったし、それ自体に驚いたわけではなかった。ただ、彼や彼の家族に悲愴(ひそう)感のようなものがなく、そのあまりに穏やかで平然とした態度はむしろ私を混乱させた。彼は自分を卑下しないばかりか、暮らしにわずかな不満さえ感じていないかのように見えた。そして夜が来れば再び、彼はステージのセンターに立ち、観衆を熱狂の渦へと巻き込むのである。

目が合うと、彼は屈託のない笑みを浮かべ、民家の庭から伸び出したグアバの木に飛びかかった。もぎとった青い実を手に、得意げな顔をしている。

「はい、プレゼント」

私たちは、盗んだグアバをボリボリかじりながら、またあてもなく歩いた。