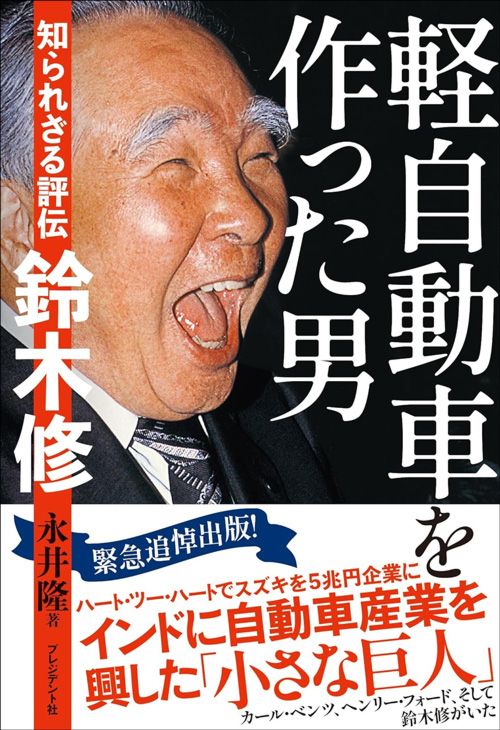

日本の自動車業界「最後の宝」

「修さんは、日本の自動車業界にとって最後の宝ですよ」

1998年1月、当時ホンダ社長だった川本信彦はプレジデント誌の取材の中で、こう漏らしたことがある。川本にすれば、自身の師であり世界と堂々と渡り合った故・本田宗一郎(1992年に急逝)に鈴木修を重ねていたのかもしれない。

宴がお開きとなり、鈴木修はスイートルームに戻った。部屋に入ると仙台地域の営業幹部を呼び、「○○番目のテーブルはあまり盛り上がらないと思ったら、どうやら他社の車も熱心に販売している。話しかけたら、目が泳いどった。フォローするように」と冷静に指示を出した。

幹部が退出すると、鈴木三千が持ってきてくれた海鞘を大皿に移し、醤油と酢をかける。グラスには麦焼酎、オオバ、鷹の爪を無造作に入れ、お湯で割ったカクテルを自身で作る。さらに、取材スタッフとスズキ広報担当にも、同じものを作ってくれた。器用に手際よく。

軽くみなで乾杯し、それを飲みながらこう語った。

「人間はみな同じなんだ。外国人の大経営者でも、中小企業の社長でも、一般のサラリーマンでも、基本は一緒。いい面をみんな持ってる。だから私は、接する相手を地位や肩書きによって差別しない。世界中どこでも、心で通じることはできるんだ。ハート・ツー・ハートだよ。ただし、自分の仕事を一生懸命やらなければいけない。そして、目標を持って人よりも行動することが大切。五分でいい。客先に足を運び、顔と顔を合わせただけで、誠意は伝わるものだ」

午後11時近く、マッサージを受けたあと、鈴木修はベッドに横たわり、長い旅の一コマを終えるように熟睡した。

だが、翌朝8時前には、カルタスの“助手席”に乗り込み、次の目的地に向け飛び出していった。

誰も行こうとしなかったインドへ

秋田スズキ会長の石黒寿佐夫は証言する。

「鈴木修さんは、マグロやサメと同じに、いつも動き続けている。逆に動かなくなると死んでしまう。あれほど働く人を私は知らない。

修さんはドンというのか、親分なんです。私達に命題を与えてくれる人。うまくいかないとボロクソに言われるけれど、人格を否定することは一切言わない。戦争の悲惨さを体験したせいなのか、人への優しさが根っこにある。

それにしても、親分をもつのって、いいものです」

寿佐夫の2歳下の弟で、秋田スズキ副会長の石黒光二は、こんな指摘をする。

「私達の父である佐喜男は、戦時中に修相談役と同じ宝塚の海軍航空隊にいました。隊が違ったので面識はなかったようです。大正から昭和一桁の出征した方々は、『自分たちは死ぬはずだったのに、生き残ってしまった』という意識が共通してある。そのせいか、戦争では米英に負けたが、経済では米英を負かしてやる、とい気持ちが強い。

鈴木修相談役は、戦争を知る我が国最後の経営者だったのではないでしょうか。敗戦を経験し、徹底的に打ちのめされた。なのに、あの人は世界に打って出ていった。それも、誰も行こうとしなかったインドに」