※本稿は、和田秀樹『50代うつよけレッスン』(朝日新書)の一部を再編集したものです。

世界共通のエイジング・パラドックスとは

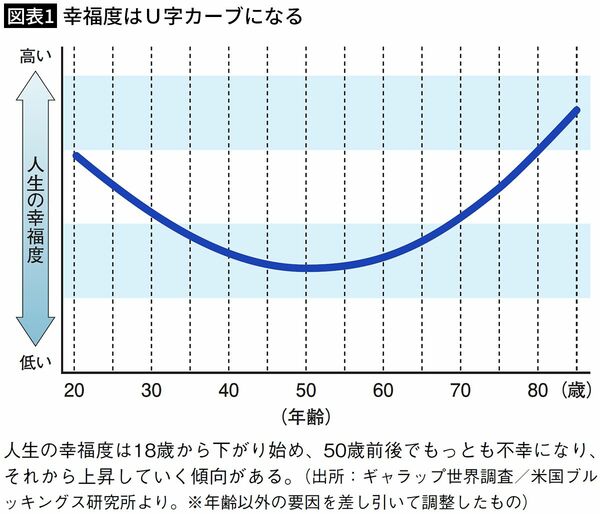

アメリカのダートマス大学の経済学者デイビッド・ブランチフラワー教授が、世界132カ国で「人生の幸福度と年齢」の関係について調査したところ、人生の幸福度は18歳から下がり始め、先進国で47.2歳、途上国で48.2歳でもっとも不幸になる傾向があることがわかりました。

その後はU字形を描いて上昇していき、もっとも幸福になるのは80代だと言います。

高齢になると体力が低下して足腰も衰え、脳が老化していきますし、家族や友人との離別などさまざまな喪失も経験します。社会で活躍することも減っていきますから、幸せとは縁遠いのではないかと思われるかもしれませんが、意外にも老後に幸福度が上がっていくというのです。

この現象は「エイジング・パラドックス(加齢の逆説)」と呼ばれますが、面白いのはこれが世界共通の傾向であり、先進国や発展途上国といった社会の状況や人種とはまったく関係がないということです。

日本の場合、幸福度の底は49歳で、もっとも幸せな年齢は82歳以上というデータがあります。

高齢になると薬が効きやすくなるのはなぜか

ただし、幸福というのは主観的なものです。

幸せになる条件が明確に決まっているわけではなく、お金に困っていても自分は幸せだと感じる人もいれば、どんなにお金があっても自分は幸せだと感じられない人もいるわけです。

ですから、80代の人が幸せを感じやすいのは、その頃になると周りが歩けない人ばかりになって、自分は歩けるだけで幸せだと思う人が多いためということもあると思います。

また、私は患者さんたちを診ていて「高齢になると薬が効きやすくなる」と感じていますが、これもひょっとしたら主観の差なのかもしれません。

高齢の患者さんというのは、薬を飲んで体が少しラクになっただけで「起き上がれて、行動できるようになった」と前進を感じるのに対し、40代や50代の人はつい最近までバリバリ仕事をしていたわけですから、そのときの自分と今の自分を比べてしまい、薬を飲んで多少良くなったところで「こんな状態ではまだ良くなっていない」と感じてしまうのかもしれません。