※本稿は牧野宏美『春を売るひと 「からゆきさん」から現代まで』(晶文社)の一部を再編集したものです。

明治維新で「身売り」は禁止されたが、実態は変わらなかった

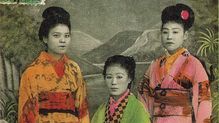

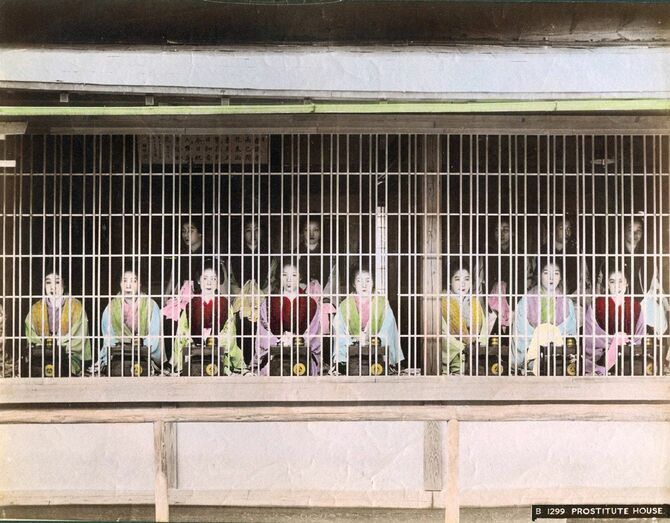

「芸娼妓解放令」(明治5、1872年)の後、遊女たちは自らの意思で売春をしているという建前となる一方、内実は身売りと変わらなかったが、彼女たちは苦境に耐え忍んでいただけではない。大正期には廃娼運動がさらにさかんになり、労働運動とも結びついて、「自由廃業」する遊女たちが現れた。ここでは、小説や映画の題材とされることも多い新吉原遊廓と、そこから脱出した女性を取り上げたい。

東京都台東区。地図で確認すると、浅草寺の北1キロほどのところにかつて「新吉原遊廓」と呼ばれたエリアがある。最近では人気漫画『鬼滅の刃』(吾峠呼世晴著)で大正期の吉原を舞台とした『遊郭編』がアニメーション化されるなど話題になったが、今はどんな街になっているのだろうか。

最寄りの東京メトロ日比谷線三ノ輪駅で降り、まずはすぐそばの浄閑寺(荒川区)へ。ここはいわゆる「遊女の投げ込み寺」として知られ、劣悪な環境のため亡くなった身寄りのない遊女たちが葬られたという。寺には江戸から大正期にかけて、遊女やその子どもの名前を記した数十冊の過去帳が残る。

寺の敷地内にある墓地には遊女を慰霊する「新吉原総霊塔」があり、石碑には「生れては苦界死しては浄閑寺花酔」という川柳が刻まれていた。供えられた花は新しく、丁寧に供養されていることがわかる。作家の永井荷風は遊女をしのんでたびたび寺を訪れたといい、そばには荷風の詩碑も建つ。

吉原遊廓があった場所に残る、いくつかの史跡

東京スカイツリーが見える「土手通り」を歩き、かつて遊廓のあったエリアに近づいてくると、年季の入った風情のある木造の建物が目に飛び込んできた。看板には〈土手の伊勢屋〉とある。1889年(明治22年)創業の老舗天麩羅屋で、店のホームページによると、遊廓を訪れて朝帰りする客や、遊郭で働く客引きなどが訪れ、店は繁盛した。夜中にも遊廓へ出前をするなど、24時間営業していたという。

1923年の関東大震災で店舗は全壊し、その4年後に建て替えたのが現在の店舗だ。太平洋戦争時の東京大空襲でも奇跡的に焼け残り、国の登録有形文化財に認定されている。

伊勢屋の道向かいのあたりに、背の高い柳の木がひっそりと立っていた。遊廓の入口付近にあった「見返り柳」を模したものだ。客が帰り際、名残惜しさにそこで振り返ったことからその名がついたという。樋口一葉の『たけくらべ』にも登場する。