高脂質なトロの刺身を好むという日本人の特殊な嗜好

クロマグロをはじめとする高脂質グループが世界の漁獲量に占める割合は、メバチ(19.7%)を合わせても2割に過ぎない。これら3種に共通する特徴は、IUCNレッドリストの絶滅危惧種に指定されていることと、日本が主な消費地であることである。トロの刺身を好むという日本人の特殊な嗜好が資源の減少とどのような因果関係を持つのかはまだ解明されていないが、日本市場がなければ、これらは他のマグロと同等かそれ以下の扱いしか受けられなかったことは確かだ。

世界的にはマグロの主要な用途は缶詰であり、クロマグロ、ミナミマグロのように身肉の色が濃く、脂肪分の多いマグロは缶詰原料としては良質でないからである。低脂質グループに話を移そう。既述のようにキハダやビンナガは元々の資源量が高脂質グループに比べて豊富である。しかし、IUCNでは準絶滅危惧種に掲載されている。カツオだけは低懸念で漁獲量もまだ豊富である。

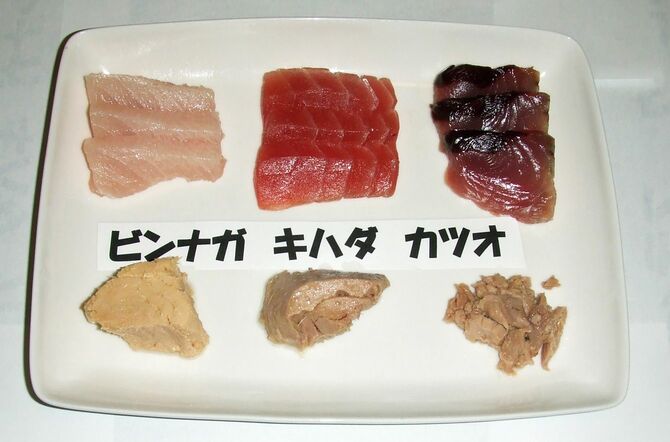

缶詰原料としては身色が薄い方が好まれるため、ビンナガが最も高級品である。ただし味の優劣はあまりない。日本では食品表示法の規定に従って魚種が記載されているので、缶の中身がビンナガか、キハダかカツオかがわかる。ぜひ食べ比べてみていただきたい(写真参照)。

外国の缶詰では、ビンナガ(Albacore)はそれと書かれているが、他はカツオを含めてTunaとしか表示されていないことが多い。しかも日本での市場価値が認識されるまでは、大西洋クロマグロも十把一からげでツナ缶に使われていた。メバチもメバチと気づかれないまま混入されており、それがメバチの資源減少の原因となっている。というのは、メバチの未成魚はカツオやキハダの群れと一緒に行動する習性があるため、缶詰用にまき網で漁獲する際に混獲されてしまうのである。

カツオなどの木付き魚の習性を利用して獲るFADsの功罪

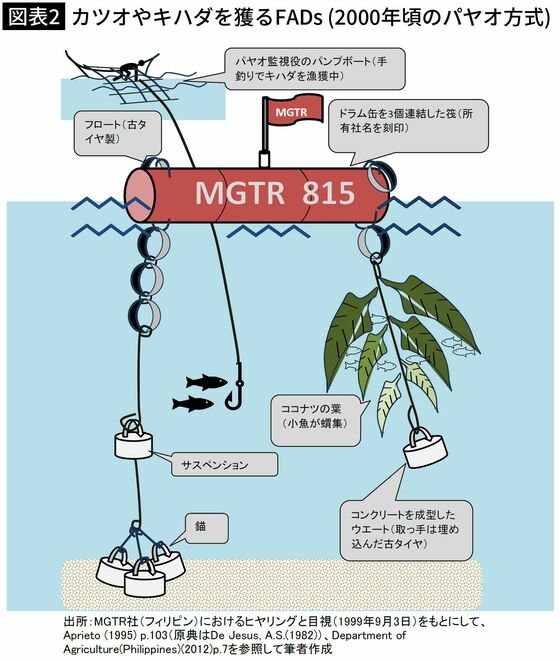

カツオやキハダは群れで泳ぐが、大海原で群れを見つけるのは容易ではない。1つのよりどころが「木付き魚」で、流木の下に小魚が集まり、その下にカツオやキハダが集まる。この習性を利用して、人為的に木付き魚の群れを形成してしまうのがFADsである。

発祥はフィリピンともインドネシアともいわれている。初期のそれは流木を真似た竹製の筏をコンクリートのアンカーとロープで結んだ牧歌的なもので、1〜2年の間に腐食や消失することを前提とした使い捨てだった。しかし徐々に進化して鋼材やプラスチツク素材を使用するようになり、耐用年数も長期化している(図表2)。