少数派が3割を超えると組織は変わらざるをえない

【海老原】わかりやすいお話ですね。実際、日本もその通りで、少し遅れますが2000年代に入ると、同じような傾向が見て取れます。1990年代は女性の社会参加が、パートタイマーや一般職など、習熟が容易で、誰かが辞めてもすぐ補充が利く、という領域で進みました。これだと企業や国は本気で、「両立支援策」を考えません。ところが、女性の大学進学率が急上昇し、彼女らが総合職として就職して、熟練を積んで腕を磨くと、そう簡単に「代わりの人材」が見つからなくなっていきます。企業としては辞めてもらっては困る。そこで、女性が辞めないための制度を整備し、就業環境を整えてきた。まさにおっしゃる通りでしょう。

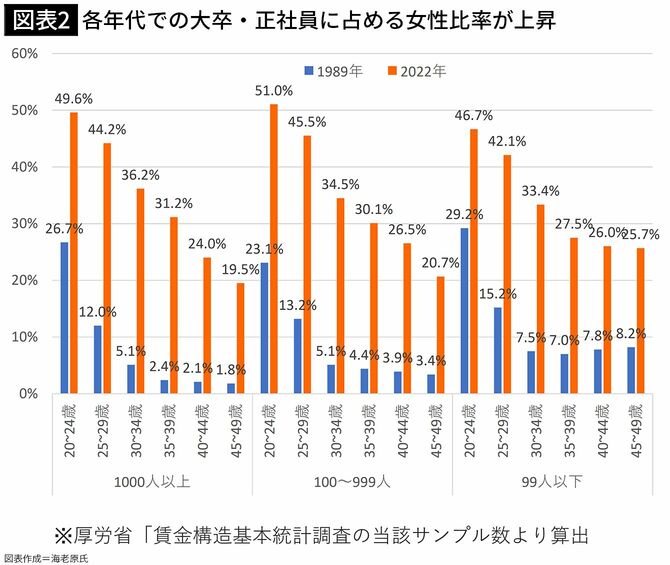

1989年と2022年を比較すると、大卒正社員に占める女性の比率の激増がわかります。従業員1000名以上の大企業に絞っても、30歳から34歳の女性は1989年は5.1%しかいなかったものが、2022年は36.2%まで増えています。

ロザベス・モス・カンターという社会学者が、「集団における少数派が全体の30%を超えると、組織は変わらざるを得ない」と分析していますが、まさにそうした時期が2010年代後半にきたのでしょう。

役職者の女性比率を見ても同様です。1985年には女性の係長、課長比率が、5.1%、1.61%、だったものが、2022年には、32.3%、16.8%と、こちらも長足の進歩です。

企業はもう女性を手放せません。結婚しても就業し続ける女性の割合が正社員だと79.8%、出産後も辞めない女性正社員が91.3%もいる時代になっています。

上がっていた出生率が再度下がり始めた理由

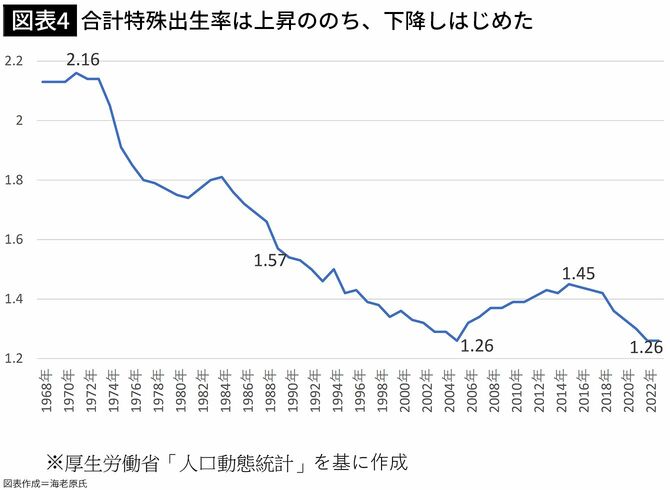

【海老原】ところが、女性の社会進出と歩調を合わせて上昇してきた出生率が、ここ数年、再度、下がりだしています。2005年に1.26だった出生率は2015年に1.45まで回復した後、下がり始め、2022年には再び1.26になってしまいました。これについてはどうお考えですか。

【権丈】まずは先ほど海老原さんの示された、大卒正社員の女性比率のデータは、日本の職場における女性たちの大きな変化がよくわかり非常に興味深いですね。また、女性管理職が今後増加していくとの見込みも、その通りだろうと期待しています。

先ほど、国際比較データにおいて、女性の労働力率と出生率の間に正の相関がみられるようになったと話をしました。といってもこれは相関であって、因果関係ではありません。女性の労働力率と出生率の関係の背景には、隠れた変数である、仕事と育児がトレードオフにならないような社会の仕組みになっているかどうか、ワークとライフのバランスの問題を考えることがポイントになります。