※本稿は、小山佳一『クレーンゲームで学ぶ物理学』(インターナショナル新書)の一部を再編集したものです。

クレーンゲームの物理にハマり、機器を分解して物理の教材に

私は物理学科の学生の頃に小さなぬいぐるみを取って以来、もう30年以上もクレーンゲームにハマっています。今まで3回ほど大きなマイブームがあり、2022年の秋から現在まで、「第3次マイブーム」の真っただ中です。趣味が高じて、クレーンゲームの機器を何とか入手し、手元で分解し、それを大学の授業で使うこともしばしばあります(私の研究室や自宅はゲットしたブライズ〈=景品〉やUFOメカだらけになっていますが)。

2006年頃(ちょうど第2次マイブームの頃)からは、クレーンゲームの「研究ノート」を作り始め、今年で5冊目になります。何かにつけてノートやメモを取るのは、研究者のくせでしょうか。このノートはプライズゲットまでの過程や物理学的な考察、クレーンゲームの仕組みや攻略方法を確認、分析するためのものです。プライズを取ることと同じくらい、ゲームの過程を物理的な思考で読み解いていくことに、私は面白さを感じています。

クレーンゲーム機のボックスをxyzの座標軸で見る

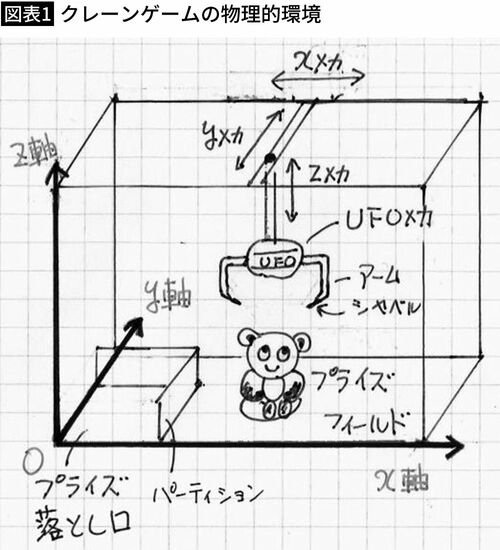

皆さんは「クレーンゲーム」と聞いて、どのようなものをイメージされますか? 私は図表1のように、透明なプラスチック板で囲われた箱の中にぬいぐるみが置かれている様子をイメージします。

箱(クレーンゲーム機)のフィールド上にはぬいぐるみ(プライズ)が置かれており、その箱の天井から2本の腕(アーム)を持つ機械(UFOメカ)がぶら下がっています。クレーンゲーム機には硬貨投入口があり、100円硬貨を数枚投入し、ボタンでUFOメカを動かします。アームでプライズを持ち上げて、落とし口にプライズを落とすことができれば、めでたく「プライズゲット」です。

仮に今、皆さんが友人とゲーセンに行って、図表1のようなクレーンゲームをプレイするとしましょう。腕の立つ友人が「気に入ったプライズがあれば取ってあげるよ」と言ってくれています。このとき箱の中のプライズが1個だけならば話は早いのですが、実際には複数個あることがほとんどです。仮に同じような形をしたプライズが多数あった場合、どのようにしてお目当ての(目標となる)プライズを友人に伝えたら良いでしょうか?

「あれあれ! あれ取って!」と指をさして伝えましょうか。でもうまく指せないかもしれません。「ほら、右から4個目で手前6個目、あのプライズを取って!」という具合に友人に伝えましょうか。この方法も、正確に伝わるか難しいです。