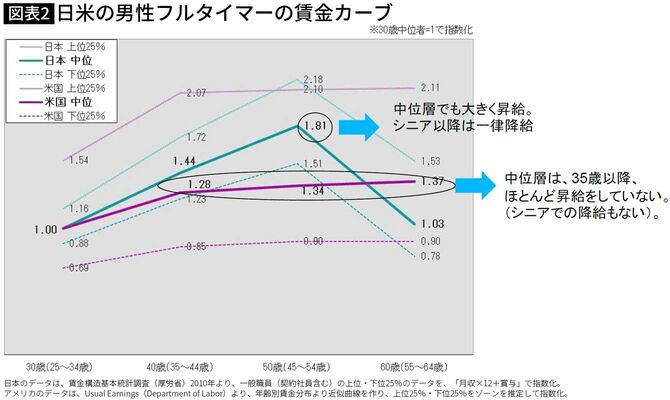

日本では50歳の年収が30歳の1.8倍を超える

アメリカは欧州ほど階級社会ではないですが、それでもやはり、誰でも年をとれば高給をもらえるわけではありません。日米のフルタイマー男性の中央値(賃金が高い順に1位から100位まで並べた場合の50位の人)の年功カーブを見てみましょう。両国の30歳の中央値を1とした場合、日本の50歳の中央値は1.81もあるのに、アメリカは1.34。

これは30歳を起点としていますが、大企業の大学新卒(22歳)の中央値を起点とすると、50歳の年収は2.7倍にもなります。正社員として長く働けば、多くの人がフランスでいうところの「カードルゾーン」までたどり着く。日本人はそれが当たり前だと思っています。

日本の年功給は「生活上の必要性」の要素が色濃い

【江夏】組織に属する労働者が年齢とともに賃金を上げてきた背景には、まずは2つの要素があります。

1つは年功、すなわち年齢や勤続年数を重ねることが組織への貢献と見なされることです。次に、労働者本人の生活上の必要性に組織が配慮してきたことです。最初は独身だったのが結婚し、子を持つ。それに伴い出費が年々増える。こうした「人生双六」が男性労働者の典型として想定されていました。

こうした観点に立つ日本型年功給の典型が、終戦直後の電産型賃金体系です。それは先ほどの分類でいう2番目の「生活」要素が色濃く反映されていました。その内訳は、家族給(これが生活給に当たり、家族の数で決まる)が2割、本人(≒年齢)給が5割、能率給が2割、その他が1割という割合でした。

実は戦前でも財閥系の大企業では年功給らしきものは存在しましたが、その対象は帝国大学などを卒業した一部のエリートに限られていました。将来の経営をしょって立つ“子飼い”の社員に、長期勤続を促すため、さらには長期勤続の中での貢献に報いるため、年功給で処遇していたのです。

日本的年功給の他国に見られない特徴は、「定期昇給」と「内部昇進」が幅広い労働者に適用されてきたことです。戦後、労働組合の要求もあって、適用対象がブルーカラーにも広がったのです。