日本と世界の“年功序列”の決定的違い

【海老原】最初に、「日本人の常識は欧米の非常識」という話をしておきます。その核心部分は、「長く勤めれば給与が上がる」ことがいかに特殊か、ということです。亡くなってしまわれた小池和男さんという労働経済学者が、日本も欧米も、年功で給与が上がるのは同じだと示されました。

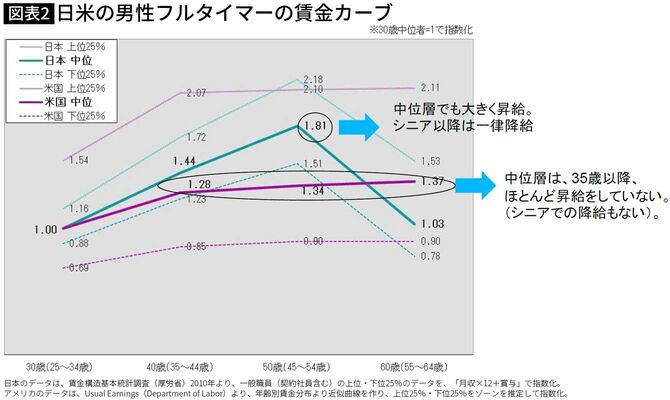

そう、確かに世界どこでもホワイトカラーの平均給与で見れば、年功カーブは存在します。でも、そこには2つの大きな違いが存在します。1つは、欧米は日本に比べて年功カーブが緩いこと。もう1つは日本では正社員全員が同じように年功カーブを描きますが、欧米は一部のエリートと、その他の人たちで給与レンジが大きく異なること。

フランスの階級社会

たとえば、フランスにはグランゼコールというエリート養成校出身のカードルと呼ばれる少数のエリート層がいますが、彼らは20代後半でもう4万300ユーロ(1ユーロ150円換算で約615万円)で、50代後半だと7万7000ユーロ(同1150万円)にもなります。一方、普通の大学を出た中間的職務層と呼ばれる人たちは、20代後半で3万ユーロ(同450万円)、50代でも4万1000ユーロ(615万円)。

ちなみに、フランスなどの西欧はどんな職業に就くにも「資格」が必要です。パン屋さんや八百屋さんも、その資格を持つことが前提となります。資格を取るには、それに相当する学歴と職業訓練が必須です。こうして資格を取って働く「資格ワーカー」と言われる人たちは、若年時2万5000ユーロ(375万円)、50代後半でも2万8000ユーロ(420万円)に留まります。それぞれが決められた職分で、それに相応な給与レンジに留まるという、まさに、階級社会ですね。ワーカー層が、大学入り直しや資格取得をせず、単に昇進を重ねて、中間的職務やカードルになる、ということなどまずありません。

日本では50歳の年収が30歳の1.8倍を超える

アメリカは欧州ほど階級社会ではないですが、それでもやはり、誰でも年をとれば高給をもらえるわけではありません。日米のフルタイマー男性の中央値(賃金が高い順に1位から100位まで並べた場合の50位の人)の年功カーブを見てみましょう。両国の30歳の中央値を1とした場合、日本の50歳の中央値は1.81もあるのに、アメリカは1.34。

これは30歳を起点としていますが、大企業の大学新卒(22歳)の中央値を起点とすると、50歳の年収は2.7倍にもなります。正社員として長く働けば、多くの人がフランスでいうところの「カードルゾーン」までたどり着く。日本人はそれが当たり前だと思っています。

日本の年功給は「生活上の必要性」の要素が色濃い

【江夏】組織に属する労働者が年齢とともに賃金を上げてきた背景には、まずは2つの要素があります。

1つは年功、すなわち年齢や勤続年数を重ねることが組織への貢献と見なされることです。次に、労働者本人の生活上の必要性に組織が配慮してきたことです。最初は独身だったのが結婚し、子を持つ。それに伴い出費が年々増える。こうした「人生双六」が男性労働者の典型として想定されていました。

こうした観点に立つ日本型年功給の典型が、終戦直後の電産型賃金体系です。それは先ほどの分類でいう2番目の「生活」要素が色濃く反映されていました。その内訳は、家族給(これが生活給に当たり、家族の数で決まる)が2割、本人(≒年齢)給が5割、能率給が2割、その他が1割という割合でした。

実は戦前でも財閥系の大企業では年功給らしきものは存在しましたが、その対象は帝国大学などを卒業した一部のエリートに限られていました。将来の経営をしょって立つ“子飼い”の社員に、長期勤続を促すため、さらには長期勤続の中での貢献に報いるため、年功給で処遇していたのです。

日本的年功給の他国に見られない特徴は、「定期昇給」と「内部昇進」が幅広い労働者に適用されてきたことです。戦後、労働組合の要求もあって、適用対象がブルーカラーにも広がったのです。

「能力」は年齢とともに増進すると定義された

しかしそれは、賃金の自動的な積み上がりを意味しませんし、何より企業側がそれを呑めません。日本的年功給のもう一つの特徴、そして日本の労働者が年齢とともに賃金を上げてきた第3の背景は、「組織による労働者の査定」です。

当時の日経連(現在は日本経団連に吸収)は、査定の強化により賃金に「能率給」という性質を持たせようとしていました。ただ、当時は労働組合の力が強く、経営は彼らに慮ることが必要でもありました。そこで、「能率」について、出来高ではなく職務遂行能力を当てはめるという「発明」を行い、「能力」について、人によりばらつきがあるものの、おおむね年齢とともに増進するという定義を施したのです。この、一律でない右肩上がりという賃金カーブの性質は、多くの労働者にも受け入れやすいものでした。

日本的な年功給の背景にあったものとして考えられるのが、江戸時代から続く儒教的な上下観念や家父長制です。ただ、前近代的な遅れた慣行だったのかといえば、少なくとも当時の世界においては、そうとも言えません。年功給は男性労働者の存在を想定していましたが、「男は外で働き、女は家を守る。女は仕事から帰ってきた男の疲れを労い、翌朝また送り出す」といった性別役割分業意識は、洋の東西を超えた、近代資本主義社会の産物です。

「年功で階段を上る」ができあがるまで

【海老原】僕はこの「年功で階段を上る」という仕組みが、戦前~戦中~終戦混乱期の仇花だとも思っているんです。戦前は職工身分制とも呼ばれ、欧州以上に階級的であり、職員(エリート)と現場の工員で大きな処遇差がありました。それは仕事以外にも、たとえば、社内の購買で、エリートは国内米を購入できるが、工員は外米しか買えないといった差別まであったのです。この職工身分制が、戦中期の産業報国会により崩れ出します。職員・工員の区別なく、一致団結すべし、と。この時期、少ない食料を平等に配分するとか、出兵で数が減った熟練工の待遇が上がるなど、職・工の待遇差が薄らいでいきます。

ところが戦争が終わると、GHQ(連合国軍総司令部)が戦前の体制を徹底的に破壊することになります。そのための一つの手段として、当初は労働組合が使われたわけですね。それが江夏さんのいうところの、「強い労働組合」の根源でしょう。ただ、それが行き過ぎて大型の労働争議が頻発するようになり、企業は経営が立ち行かなくなっていきます。

社員は「このままじゃ会社が潰れて、食い扶持に困る」と悩む。一方、共産党主導の組合側は、「会社など潰して新しい社会を創ろう」と煽る。そうした中で、経営側ににじり寄った人たちが第二労働組合を作り、日本型の労使協調を生んでいく。

つまり、戦前の格差社会→戦中の一時的な和解→終戦期の反発といった流れの中で、もうこんな不毛な争いはやめようと手打ちをしたのが、労使協調だと思うんです。それが江夏さんのいう通り、労使が納得いく能力仮説に基づく年功給でした。

ムラ社会が企業共同体に置き換わった

【江夏】日本にはヨーロッパのような産業別労働組合が発達しなかったんですね。ヨーロッパの場合、産業別労働組合が企業のみならず政治や行政にも影響力を行使して、労働者の教育や救貧の仕組みを社会レベルで構築するように働きかける。しかし日本ではそうした影響力がないため、労働者の扱いが企業任せになった。

最近私は、日本には「社会」も「市場」もないのではないかと考えています。概念的な意味で。社会も市場も、自立した個人が、同様に自立した個人と取引、対立、連帯することで成り立つ。ヨーロッパの人々は、社会を成立させるための政治や行政の調整力に重きを置いています。アメリカはある意味で、市場が社会を代替してきました。政治や行政の市場への介入は最小限で、自立した個人が自己責任的に能力開発を行い、市場に参加する。日本では社会も市場も国レベルではなく企業レベルで存在し、その範囲での労使関係が大切になります。

【海老原】江夏さんのいう社会とは「市民社会」ですよね。日本にも社会はあったのですが、それは、村落共同体、いわゆるムラ社会であり、それが企業共同体に変わったということでしょう(笑)。江夏さんの「社会と市場」の話は後ほど、しっかり伺いますね。

落ちこぼれないよう階段を上り続ける日本人たち

【海老原】さて、日・欧米で異なる給与カーブが、雇用問題にも影響を与えた、という話に移りましょう。それが今日の本題ですから。

日本と違って、欧米ではなぜ男性も育児休暇を何の躊躇もなく取得するのか。

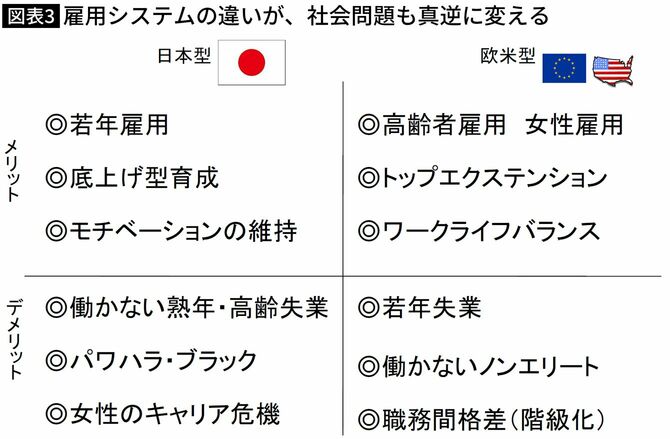

欧米のノンエリートの場合、熟年になって仕事の腕を上げても、給与はさほど上がりません。逆に言えば、若い人もさほど安くない。そうしたら企業は、熟練を積んで教育投資も不要なミドル層を大切にするでしょう。それが、俗にいうシニオリティとなり、解雇の時など、勤続の短い順に行われることになります。つまり、日本と真逆で、ミドル層の雇用が安定し、若年者が職にあぶれる社会になっています。

同時に、一般労働者には、昇給・昇格チャンスがないから、労働意欲がなかなか湧きません。だからモチベーション管理や統率に経営は苦慮します。これが欧米型の問題点ですね。

日本は正反対で、年功昇給した熟年の給与は高く、若年は安い。つまり、若年未経験者は低給だから、大量に採用される。対して熟年は、実務能力の割に給与が高いから、不況になると職を追われる。そう、若年の雇用が安定し、ミドルの雇用危機が叫ばれるわけです。

そして、年齢とともに給与・役職が上がるので、皆、この階段から落ちこぼれないようにと、労働意欲が高く維持される。そのせいで、ワークライフバランスが犠牲になったり、パワハラが起こりやすく、ブラック企業問題にもつながっている。

欧米の男性が躊躇なく育休を取る理由

こう見てくると、欧米、日本それぞれ一長一短があることがわかります。

ここで、ようやく冒頭の、欧米ではなぜ男性でも育休を取るのか、を説明しますね。

欧米の場合、大多数のノンエリートは、そもそも出世の道が閉ざされているので、育休を取ろうが取るまいが、関係ありません。それじゃあ、男女問わず育休をとろうか、となるわけです。一方で、エリート同士が結婚した場合は、日本同様バリバリ働きますが、高給なので、家事や育児をアウトソースできます。これが、俗にシンガポールスタイルと呼ばれています。

日本の場合、「階段を上る」仕組みだから、育休などとれば、このコースから脱落してしまいます。しかも、欧米のエリートほど高給でもないから、家事や育児をアウトソースすることもできず、また、「家事育児は他人に頼まない」というような変な常識もある。だから結局、妻が階段を降りるしかなくなってしまう……。

誰もが階段を上る働き方が男も女も苦しめる

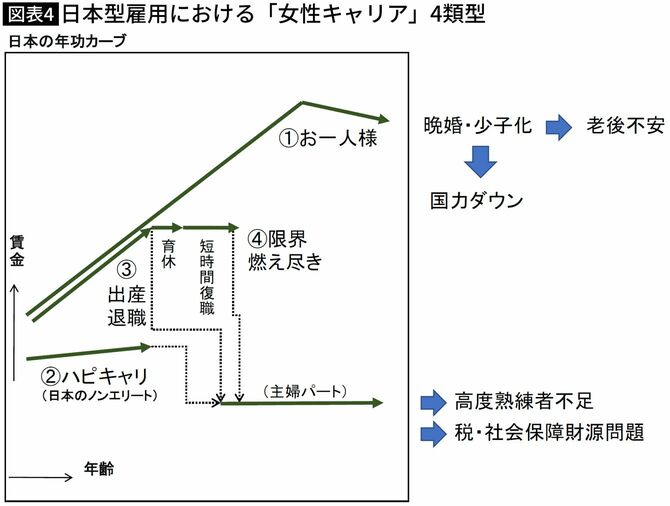

こんな社会だから、日本の女性のキャリアは、以下のような4つになっていきます。

1つ目は結婚しないで男性同様働く「おひとり様」。2つ目は、昭和期のOLモデルが原型となる「ハピキャリ派」で、事務職などに就き、結婚して退職するというもの。3つ目が結婚までは男性同様バリバリ働き、結婚または出産でキャリアを終える「短距離型」。そして、最後が「限界燃え尽き派」で、男性と同じ階段を上り、結婚、そして出産育休後もすぐに復帰し、短時間ワーカーとして働くものの、あまりの辛さに燃え尽きてしまうタイプ。

結局、「誰もが階段を上る」日本型の働き方が、男も女も苦しめているというのが、私の結論です。

「無闇に頑張らせる」日本の“人格査定”

【江夏】昭和後期の日本企業では、階段を上ろうと、誰もがむやみに頑張るような人事慣行が構築されました。それは企業の活力につながった反面、過労やパワハラにもつながりました。令和の今日では従業員を動機付ける仕掛けとしては機能しなくなったものの、なかなかにしぶとく残っています。私は査定つまりは人事評価を研究の主対象にしているのですが、それに絡めて、このメカニズムを話させてください。

多くの日本企業では、人事評価の基準が曖昧で、手順も複雑です。こうした中では、従業員は、高い評価をもらいたいけれど、どうすればそうなるかわからない、という不安に陥ります。だからむやみに頑張るしかないんです。もちろん査定する側としては、なんとかちゃんと評価してあげたい。だから、頑張りも含めた被評価者の全人的要素も考慮に入れる。こうした「人格査定」が、従業員の頑張りを過熱させた背景にあったと私は読んでいます。

【海老原】人格査定ですか、言いえて妙ですね。人事制度全体が人格査定に相応しい仕組みになってますもの。その最たるものが職能等級の要件定義でしょう。これ、普通に考えれば、IT職と人事と経理が全部同じというのはおかしいですが、多くの企業では「全社一律」。職務ごとにスキルや知識などの規定がなく全社一律だと、結局、汎用的な能力しか書くことができません。それは必然、人格的な要素になってしまいます。

【江夏】職能資格制度の生みの親とも言われる楠田丘さんはその著書の中で、職能資格は職種ごとにつくり、数年に一度のペースで見直すべし、と述べています。評価基準を見えやすくすることは、頑張りの過熱を防ぐことにつながるため、必要なことだと思います。日本の多くの企業はそれをさぼってきたんです。

担当課長、担当部長…「階段を上れる夢」を与えられた男性社員

【海老原】僕は、楠田さんの指摘をあえて無視した部分もあるのではないか、と思っています。職能資格が普及する以前、1950年代に資格給という制度を多くの企業が導入していました。この制度の特徴は、工場勤務のブルーカラーでも、勤続を重ねると資格が上がり、ホワイトカラーに転換して管理職まで出世できたことです。それを「青空の見える人事管理」なんて呼びましたよね。だから、職群の壁を越えられるよう、わざと「人格要素」のみにしたのかとも思っています。

【江夏】そういうこともあって、「頑張れば報われる」ということの蓋然性が高かったといえるでしょう。ただ、その管理職になれる基準が明確でさえあれば、「こういうチャレンジしてみようか」とか、「自分には合わないから目指さない」といった、具体的な選択肢が生まれたはずなんですが、そこまで明確ではなかった。だから皆が闇雲に努力してしまったのでしょう。世間体や見栄もあったかもしれません。

【海老原】結果、会社のいうことに唯々諾々と従うことになったと。

【江夏】そうですね。ここまで頑張っているのだから、何とかしてくれるだろう、というのが働くモチベーションになっていたのでしょう。ところが、オイルショック後の低成長期になるとポスト不足となり、企業として従業員の頑張りに報いる、頑張らせることが難しくなった。そこで出てきたのが、担当課長、担当部長といった「部下なし管理職」です。それも男性のみで、数も少なかった女性は、対象外でした。

家庭責任のある女性たちは「闇雲な頑張り」が不可能だった

【海老原】1970年代までは、女性の定年を30歳とするような不当差別が平気で行われていましたし、整理解雇者の選定には、「独身でも30歳以上の女性は、優先的に対象となる」という内規が普通に存在しましたから。

【江夏】男女雇用機会均等法が施行されたのが1986年。それ以前は、そうした立場に我慢ならない女性は外資系に行ったものです。ただ、仰ったような差別がなくても、家庭のことを重視する女性にとっては、仕事での闇雲な頑張りは不可能に近かったでしょう。

【海老原】そもそも、女性は四大に行けなかったんです。「四大出たら就職ないよ」と当時の親・先生は女子高生を短大に行かせた。日本型って時代的に見ればいい部分もあったと思うのですが、でも、女性はその「おこぼれ」にもあずかれなかったということでしょう。