新人時代は特殊な環境での生き残りに必死だった

西野英美さんは2002年、新卒でオルビスに入社。商品企画部門に配属され、最初の数年間は大好きな化粧品に携われる喜びでいっぱいだったと振り返る。だが、その喜びは長くは続かなかった。

「当時、上司は絶対的存在。私もいかにうまく立ち回るかが最優先でした。女性社員ばかりの部署ということもあって流行っていたドラマの影響で「大奥みたいだね」と同期と語っていました(笑)。常に上司の顔色と間合いを伺いながら「慣習だから」「新人だから」と命じられた作業もとにかく必死でこなしていました。でも後に自分が管理職になった時、自分がやられてイヤだったことを“逆ロールモデル”にして、自分なりのマネジメントスタイルを見つけることができました」

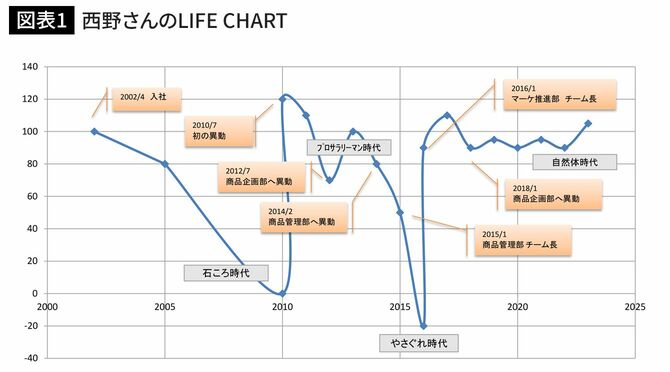

ただ、当時は生き残りに必死で、上司の機嫌が最優先、たまった鬱憤は周囲や後輩に向けていたという。本人いわく、ひたすら強がっていた「尖った石ころ時代」。優秀な若手として生き残りには成功していたものの、モチベーションは低下するばかりだった。

直属の上司に初めて抵抗した日

その後、マーケティング部門への異動でいったんは意欲を取り戻した西野さん。ところが、ほどなくしてブランドの象徴商品「オルビスユー」の開発が決まり、再び商品企画部門へ異動を命じられる。それまで、会社や上司には決して逆らわない姿勢を貫いていたが、このとき初めて抵抗し、直属の上司に心中を打ち明けた。

「以前の経験を話して、あの環境に戻るのは嫌だと訴えました。そうしたら『この異動はチャンスだし、ここぞというときは動かなきゃ』と励ましてくれて、上司自らが動き異動先の組織体制も変えてくれたんです。そこまでしてくれるなら、と異動を受けました。当時の上司には今も感謝しています」

西野さんは刷新された商品企画部門で力を発揮し、まもなく「オルビスユー」の初代ブランドマネジャーに就任。商品改革に取り組む中で、人を巻き込むことの重要性を知り、社員の心を動かすために自ら熱く語る姿勢も身につけた。

あえて“熱く語る人”を演じていた部分もあったそうだが、「言葉や働きかけ次第で人はこれだけ動いてくれるようになるんだ」と実感できたのは大きな収穫だったという。