「年収の壁」を上げるだけでいいのか

年収の壁の議論が活発です。最低賃金が上がっていることや人手不足の観点から、年収の壁を上げる議論が進んでいます。そうすることで、就労制限をすることなく働き、手取りを増やすことが可能になるというメリットがあります。しかし長い目で見た時、本当に年収の壁を上げるだけで十分なのでしょうか。

年収の壁や企業の配偶者手当といった古い仕組みが残っている限り、「男性がメインで働き、女性は家事育児に加えて家計補助的な仕事をする」という古い性別役割分業が温存されたままとなるでしょう。これは女性の活躍を阻害するだけでなく、さまざまな弊害を引き起こし続ける原因となる恐れがあります。

今回はその中でも、働く女性が増えることに伴って起きているメンタルヘルスの問題について、新しい研究の成果を紹介します。

どれくらい女性の働き手が増えているのか

総務省統計局の『労働力調査』によれば、1990年に2536万人いた女性就業者は、2023年には1.2倍の3051万人となりました。雇用形態別にみると、2002年に正規雇用で働く女性の数は1052万人でしたが、2023年には1267万人となりました。同期間での非正規雇用で働く女性の数も1021万人から1441万人へと増えています。

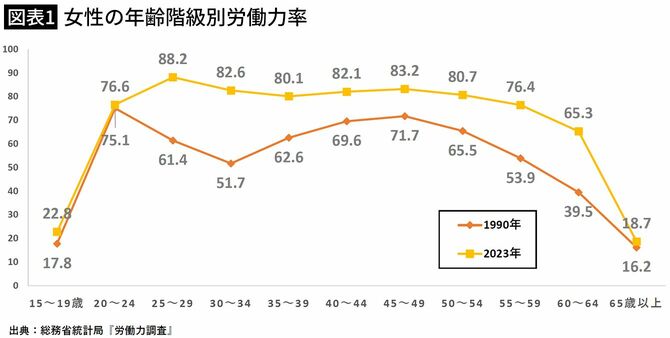

この間、M字型カーブにも変化が見られています。M字型カーブとは、女性の労働力率が20代後半から30代後半にかけて落ちくぼむ現象をさしており、背景には結婚、出産による女性の労働市場からの離脱が影響していると指摘されてきました。現在ではこの労働力率の落ちくぼみもかなり解消しており、女性の年齢階級別労働力率は台形に近い形となっています(図表1)。

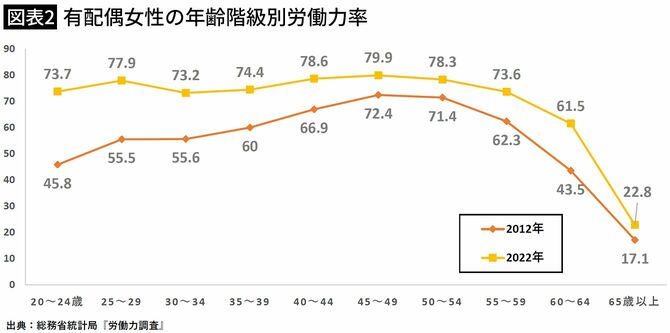

この変化の背景には、結婚した女性が労働市場で働き続けるようになったという点が影響しています。共働き世帯と専業主婦世帯の推移を見ると、1997年以降、一貫して共働き世帯のほうが専業主婦世帯を上回っており、2022年には雇用者の共働き世帯が7割近くを占めるようになっています。また結婚している女性の年齢階級別労働力率をみても、2012年から2022年の間で、20代から40代の労働力率が上昇しています(図表2)。

同じような傾向は海外の先進国でも見られます。世界第一の経済大国であるアメリカでは、女性の労働力率が1970年代から増加傾向にあり、2023年には25~54歳の女性の労働力率が77.5%と史上最高値となりました。また、日本貿易振興機構のレポートによると、2018年の連邦下院議員の女性割合は2割を超えており、こちらも過去最高の値となっています。このように女性活躍の進むアメリカでは近年、働く女性の増加に伴う新たな問題が指摘されています。

それは「燃え尽き症候群」となってしまう女性の存在です。