「年収の壁」を上げるだけでいいのか

年収の壁の議論が活発です。最低賃金が上がっていることや人手不足の観点から、年収の壁を上げる議論が進んでいます。そうすることで、就労制限をすることなく働き、手取りを増やすことが可能になるというメリットがあります。しかし長い目で見た時、本当に年収の壁を上げるだけで十分なのでしょうか。

年収の壁や企業の配偶者手当といった古い仕組みが残っている限り、「男性がメインで働き、女性は家事育児に加えて家計補助的な仕事をする」という古い性別役割分業が温存されたままとなるでしょう。これは女性の活躍を阻害するだけでなく、さまざまな弊害を引き起こし続ける原因となる恐れがあります。

今回はその中でも、働く女性が増えることに伴って起きているメンタルヘルスの問題について、新しい研究の成果を紹介します。

どれくらい女性の働き手が増えているのか

総務省統計局の『労働力調査』によれば、1990年に2536万人いた女性就業者は、2023年には1.2倍の3051万人となりました。雇用形態別にみると、2002年に正規雇用で働く女性の数は1052万人でしたが、2023年には1267万人となりました。同期間での非正規雇用で働く女性の数も1021万人から1441万人へと増えています。

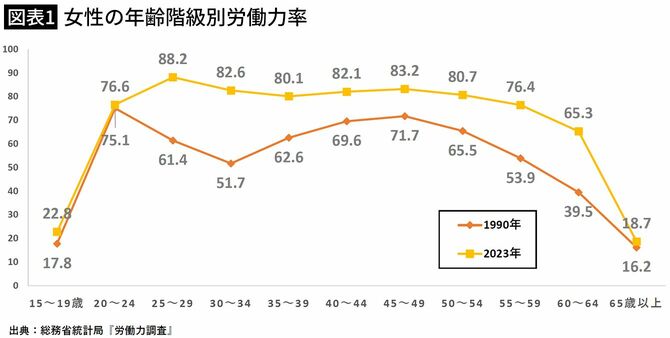

この間、M字型カーブにも変化が見られています。M字型カーブとは、女性の労働力率が20代後半から30代後半にかけて落ちくぼむ現象をさしており、背景には結婚、出産による女性の労働市場からの離脱が影響していると指摘されてきました。現在ではこの労働力率の落ちくぼみもかなり解消しており、女性の年齢階級別労働力率は台形に近い形となっています(図表1)。

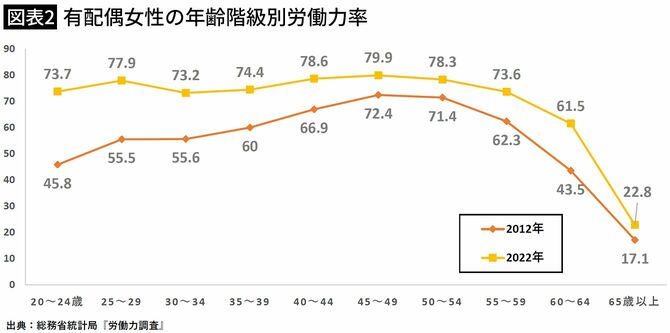

この変化の背景には、結婚した女性が労働市場で働き続けるようになったという点が影響しています。共働き世帯と専業主婦世帯の推移を見ると、1997年以降、一貫して共働き世帯のほうが専業主婦世帯を上回っており、2022年には雇用者の共働き世帯が7割近くを占めるようになっています。また結婚している女性の年齢階級別労働力率をみても、2012年から2022年の間で、20代から40代の労働力率が上昇しています(図表2)。

同じような傾向は海外の先進国でも見られます。世界第一の経済大国であるアメリカでは、女性の労働力率が1970年代から増加傾向にあり、2023年には25~54歳の女性の労働力率が77.5%と史上最高値となりました。また、日本貿易振興機構のレポートによると、2018年の連邦下院議員の女性割合は2割を超えており、こちらも過去最高の値となっています。このように女性活躍の進むアメリカでは近年、働く女性の増加に伴う新たな問題が指摘されています。

それは「燃え尽き症候群」となってしまう女性の存在です。

女性のほうが燃え尽き症候群になりやすい

燃え尽き症候群とは、仕事や家庭生活などにおいて、過剰なストレスが長期にわたって続いた結果、肉体的・精神的な疲労が限界に達した状態のことを指しています。具体的な症状として、それまでモチベーションを高く保っていた人が突然やる気を失ってしまい、朝起きられなくなったり、会社へ行けなくなったりするというものがあります。

燃え尽き症候群に関する調査を見ると、男女間の差が指摘されています。

例えば、マッキンゼーの2021年のレポート「Women in the Workplace」によれば、調査対象となった働く女性の42%が燃え尽き症候群であることがわかりました。同調査の男性の値は35%であったため、女性のほうが燃え尽き症候群になりやすいといえるでしょう。また、リンクトインによる約5000人を対象とした調査でも、仕事に関して何らかのストレスを感じている割合が女性では74%でしたが、男性では61%となっていました。

このように女性のほうが仕事でのストレスを抱え、燃え尽き症候群になりやすいのはなぜなのでしょうか。この点に関して、経済学の視点から分析した研究が最近発表されました。

見えてきた燃え尽き症候群の原因

分析を行ったのはウィスコンシン大学オシュコシュ校のベンジャミン・アーツ教授らです(*1)。彼らは、女性のほうが燃え尽き症候群になりやすいのは、女性に偏る家事・育児負担と、その背景にある性別による役割分担意識が原因ではないかと考えました。

アメリカでは直近の数十年間で働く女性が増えましたが、家事・育児負担は依然として女性のほうが多くなっています。2018年の調査を見ると、6歳未満の子どもを持つアメリカ人女性の1日の平均家事・育児時間は5時間48分でしたが、男性は3時間7分でした。女性のほうが約1.9倍男性よりも多く家事・育児をおこなっているわけです。このような家事・育児負担を抱えたままで働くことは、肉体的・精神的にも疲れてしまう原因となり、最終的には燃え尽き症候群となってしまう恐れがあります。

アーツ教授らは、伝統的な家庭観を持つ女性ほど、この影響が大きくなるのではないかと考えました。つまり、「男性=仕事、女性=家事・育児」という価値観を強く持つ女性ほど、家事・育児を重視するあまり、仕事の負担感が重くなり、燃え尽き症候群になりやすいというわけです。

伝統的な家庭観を持つ女性ほど燃え尽き症候群になりやすい

アーツ教授らは、4173人のアメリカ人男女のデータを用い、この点を分析しました。なお、燃え尽き症候群の重症度は、MBI(Maslach Burnout Inventory)という指標を用いています。この指標は、社会心理学者のクリスティーナ・マスラック教授を中心とする研究グループによって開発されたものであり、燃え尽き症候群の状態を見る上での代表的な指標です。

実際の分析の結果、女性のほうが男性よりも燃え尽き症候群になりやすいだけでなく、やはり伝統的な家庭観を持つ女性ほど、燃え尽き症候群の症状が重くなることが明らかになりました。

社会全体に残る性別による役割負担の違いが女性に負担感を与え、それが悪い結果となって出てきているといえるでしょう。

ちなみに男性の結果をみると、伝統的な家庭観の有無は燃え尽き症候群と全く関係を持っていませんでした。男性の場合、依然として仕事がメインであり、伝統的な家庭観の有無によってそこまで家事・育児の負担が影響を受けない可能性があると考えられます。

日本は他国より性別による役割分担が大きい

これまで見てきたとおり、女性ほど燃え尽き症候群になりやすく、この背景には社会に残る性別での役割分担が影響しているといえます。ただし、これはアメリカでの話です。

日本の場合、性別での役割分担は、明らかにアメリカよりも強く残っています。

例えば、2022年8月に総務省が公表した「令和2年男女共同参画白書」によれば、6歳未満の子どもを持つ世帯における妻の家事・育児時間は、平均で7時間28分でした。これに対して男性の値は、平均で1時間54分であり、男女の差は約3.9倍です。また、日本の男女間賃金格差は先進国の中でも大きく、世界経済フォーラムが発表した2024年のジェンダーギャップ指数も日本の順位は146カ国中118位でした。ちなみに同年におけるアメリカの順位は、43位です。

このように日本では男女差が大きく、このままの状態で女性の社会進出がさらに進められれば、燃え尽き症候群となってしまう女性も増えてしまうのではないでしょうか。

実際にデロイトトーマツが2022年に発表した「Women @ Work 2022: A Global Outlook」を見ると、日本のフルタイムで働く女性のうち燃え尽きたと感じる女性の割合は50%と、他国よりもやや高く、それが退職を考える原因にもなっています。

現在、日本では政策的に女性の社会進出を推し進めていますが、性別における役割分担が残ったままでは、弊害を生んでしまう恐れがあるでしょう。

古い価値観でできた制度を取り払うことが重要

この課題に対処するためにも、性別における役割分担意識を改革していくことが重要です。この点に関して政府は、第5次男女共同参画基本計画の中で教育やメディア等を通じて意識改革を進めています。

また、現在注目を浴びる「年収の壁」の改革案も燃え尽き症候群の緩和・解消につながる可能性があります。もし国民民主党が提案するように年収の壁が103万円から178万円に引き上げられた場合、パートタイムで働く労働者の労働時間が伸びる可能性があります。これによって人手不足の解消が進めば、職場にも余裕が生まれ、燃え尽き症候群の予防になると考えられます。

ただし、ここでの注意点は、いま議論されている改革案でも「男性=稼ぎ頭/女性=家計補助」という価値観が変わっていないという点です。年収の壁の存在自体が「男性=稼ぎ頭/女性=家計補助」という価値観を温存する形となっているのです。

年収の壁や企業の配偶者手当などの昭和の価値観でできた制度を取り払うことによって、初めて働くことや家事・育児に対する昭和な価値観を解消することができるのではないでしょうか。女性の社会進出を促進しようとするなら、働くことが得になる制度に変えていかなければ実現できないはずです。

<参考文献>

(*1)Artz, B., Kaya, I. & Kaya, O. Gender role perspectives and job burnout. Rev Econ Household 20, 447–470 (2022).