元は土着信仰。信仰とヨーガ修行で解脱をめざす

ヒンドゥー教

● 多神教(ヴィシュヌ神、シヴァ神など、さまざまな神)

● 信者数:約10.25億人

● 開祖:なし

● 教典:なし

いまなおカースト制度が残っているのはなぜか?

ヒンドゥー教という呼称は、西欧の人間の発案によるもので、その意味するところは「インド人の宗教」というものです。ですから、一つの固有の宗教を指し示す言葉ではないことに注意しましょう。

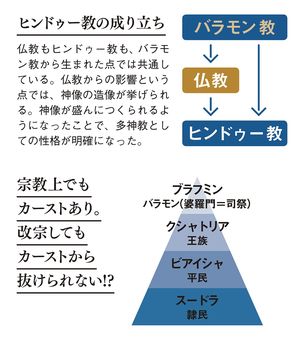

一般にヒンドゥー教は、インド最古の宗教であるバラモン教が、民衆に広まった民間信仰を取り入れ、また仏教の刺激を受けながら再編成されて成立したものだと考えられています。

前身であるバラモン教がもっとも重要とした宗教的な課題は“輪廻の繰り返しから離脱すること”でした。これは仏教やヒンドゥー教でも同様です。

インドでは、現世での行いによって、来世にどんな存在として生まれ変わるかが決まると考えます。だから、来世では人間ではなく、動物や虫に生まれ変わってしまうかもしれない。たとえ人間に生まれたとしても、その次はどうなるかはわからない。つまり、輪廻転生を繰り返すかぎりは、完全な平穏は訪れないため、永遠に苦が続くことになります。

輪廻の繰り返しから逃れる解脱の方法として開拓されたのが「ヨーガ」の技法であり、それがヒンドゥー教にも引き継がれていきます。

インドは伝統的に歴史を記録する文化がなく、ヒンドゥー教の具体的な形成過程もいまなおあまりよくわかっていません。しかし経済的な発展が著しい現代のインドにおいてもなお、生きた信仰として機能しており、ブラフマー、ヴィシュヌ、そしてシヴァなど、多くの神々が信仰の対象となるとともに、各種の儀礼や祭り、占いなどが実践されています。出家して修行に専念する「サドゥー」と呼ばれる苦行者も多く、立ち続けたり、爪を伸ばし続けるなど特異な修行を売り物にしていたりします。

その一方、ヒンドゥー教の下でも、バラモン教以来のカースト制度は存続しており、その差別的な素地はいまも残っています。カーストはいわば既得権益です。職業はカーストによって規定されているため、カーストに属していないとできない仕事があります。逆に、カーストに属していれば、何らかの仕事が保障される側面もあるため、いまだにインド社会に、とりわけ農村部には残り続けているのです。