「忠義」を生み出して乱世を統治

忠義の観念とは、

「君、君たらずとも、臣、臣たるべし」

という精神的な掟である。

つまり江戸時代の前は忠義という観念はあまりなかった。元禄年間にはいってさえ赤穂浪士の仇討ちが、堀部安兵衛によってはじめて君主の位置を父と同様に置き、仇討ちの対象にできるという理論構成をしたことでもわかる。

戦国の気風を多く残す江戸時代初期はまだ下剋上の論理が横行していて、

「部下の生活を保障できない主人は主人ではない」

という現実重視の考え方が支配的だった。

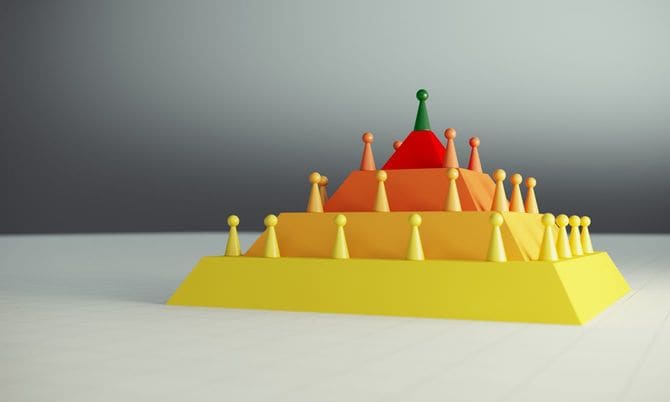

が、これでは困る。というのはもう日本の国を自由に切り取りできるような状況は去った。大名にしろ農民にしろ所有する土地は全部固定されてしまったのである。勝手に自由にはできない。そうなってくると、かつてあれほど一所懸命の思想で武士が目の色を変えていた土地を自由に与えたり取ったりすることもできない。全般が“固定社会”に移行しつつあった。

「トップに都合の良い」精神を教育するシステム

そういう中では物欲をおさえるためには精神力によらなければならない。その精神力をなににするか、という点で徳川幕府は、「武士における忠誠心」というものを考えだしたのである。それも、

「たとえ主人が能力を欠いていても、主人は主人だ。臣下は忠節を尽くさなければならない」

というトップにとってはなはだ都合の良い論理をつくりだした。

こうしておけばたとえ生活の保障能力を欠いているトップでも、仕える部下は全能力を発揮してこれを支えなければならない。トップが充分に能力を発揮できないのは部下が仕事を怠けているからだ、それは忠誠心が足りないからだ、という論法である。

この忠義を核にした武士道は武士だけに限らず、町人社会にも適用された。元禄期ころ、多くの商人が家訓をつくっているが、その根底にあるのは武士道と同じ考え方である。こうして子どものころからすべての日本人に、君に忠、親に孝という身分と長幼の序をシステム化した教育がおこなわれ、またそれを実行するシステムが強固につくられた。

したがって徳川幕府における進行管理は、物心両面によって蟻の這い出る隙間もないような緻密な制度によっておこなわれたといえる。