二日酔い知らずの「一流」になるには

「飲みニケーションは死語」と言われるようになって久しいが、それでも社会人にとって、飲み会は避けられないシーンの一つである。しかし、飲み会の代償として、翌日ひどい二日酔いに苦しんだ経験を持つ人は少なくないはずだ。

二日酔いの体調不良による仕事への支障は、自身の信用をも損なうリスクをはらむ。だからこそ賢く、二日酔いにならないよう“計画的に飲むスキル”が現代の酒好きには求められている。

今こそ、真の意味でのスマートな酒とのつきあい方を知り、二日酔い知らずの“一流の飲み方”をマスターしておきたい。そこで今回は肝臓専門医で、酒をこよなく愛す浅部伸一さんにお話をうかがった。

本題に入る前に、ここで改めて二日酔いの定義について浅部さんに聞いておこう。

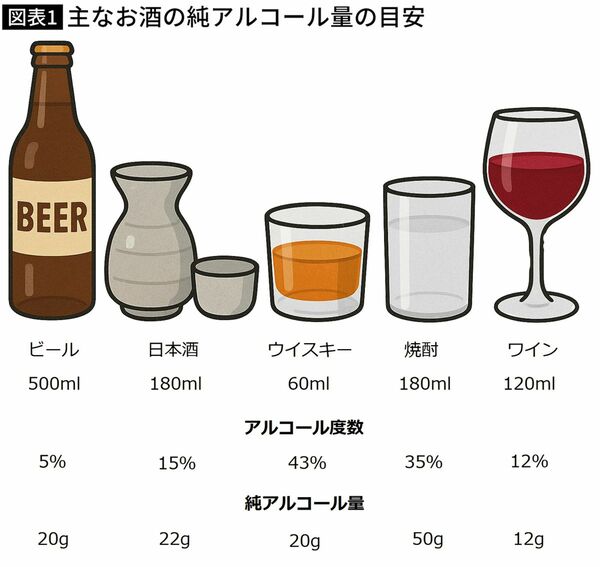

「二日酔いは飲み過ぎて、肝臓でのアルコールの代謝が追いつかず、翌日まで体に残っている状態を指します。アルコールはアセトアルデヒドを経由して、最終的には無害な酢酸に分解されます。分解のスピードには個人差・性差がありますが、一般的に言われているのは、体重50キロの人で1時間あたり純アルコール量に換算して5g程度。日本酒で言うなら、42ml程度、おちょこ2杯分くらいですね」(浅部さん)

犯人はアセトアルデヒドだけではない

酒好きからすれば、おちょこ2杯なんて朝飯前。かなり酒を飲む人なら、「一晩で50~60gは通常運転」ではないだろうか。もし夜12時まで飲んでいたとしたら、朝の時点でまだ酒が体内に残っているということになる。

やはり二日酔いの原因は毒性の強いアセトアルデヒドなのだろうか? 浅部さんは「厳密にはわかっていない」と前置きした上で、いくつかの原因を教えてくれた。

「二日酔いの主な原因は3つあります。1つ目はアルコールが体内で分解される過程で生じる有害物質・アセトアルデヒドです。アセトアルデヒドの分解が追いつかず体内に残ると、吐き気・倦怠感・頭痛などの不快症状を引き起こします。

2つ目はアルコールの利尿作用による脱水。飲酒によって尿量が増えたところに、さらに塩分過多のおつまみを食べると体は塩分を排出するため、さらに尿を出そうとします。これによって脱水が進み、口喝・だるさといった症状が表れるのです。

そして3つ目はアルコールやアセトアルデヒドによる炎症反応と言われています。お酒を飲むと体内にさまざまな炎症が起こります。胃のむかむかや頭痛、全身の倦怠感は炎症によるものと考えられています」(浅部さん)