※本稿は森崎めぐみ『芸能界を変える たった一人から始まった働き方改革』(岩波新書)の一部を再編集したものです。

フリーランスが多い芸能界ではハラスメント対策が進まず

芸能業界のハラスメントは、長い間、顕在化しませんでした。決してハラスメントがなかったのではありません。可視化するためのハードルが高かったのだと思います。ハラスメントと一口にいっても、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、パワー・ハラスメント(パワハラ)、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)、アカデミック・ハラスメント(アカハラ)、モラル・ハラスメント(モラハラ)、カスタマー・ハラスメント(カスハラ)など、さまざまな種類があります。

セクハラについては、1999年に改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主に対するセクハラ防止措置が義務化されました。

職場におけるパワハラについては、2019年に労働施策総合推進法が改正され、2020年に大企業の事業主にハラスメントの防止措置が義務づけられました。そのときは努力義務だった中小事業主も、2022年には義務化されました。そのため研修や相談窓口の設置が進んでいきました。

一方、企業で雇われる人が少ない芸能業界は取り残されていきました。さらにインターネットやSNSが普及すると、芸能人がSNSの公式アカウントを持つようになり、誹謗中傷によるハラスメントが頻発して、いっそう深刻になっていきました。

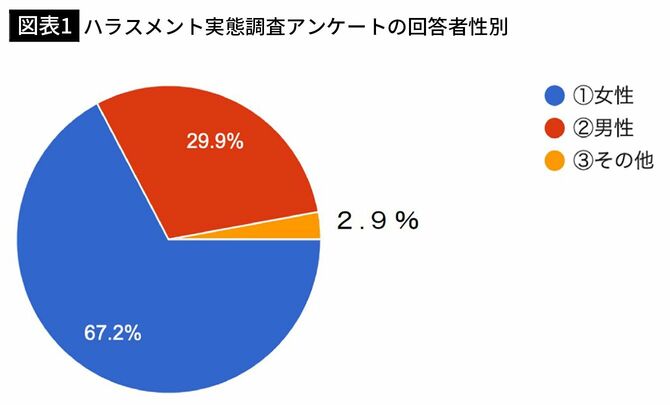

ハラスメントの実態を明らかにするためアンケートを始めた

被害があるからルールを作らなければならない。しかし、そのためには、政府や国民の誰もが立法の必要性に納得する必要があります。どう見ても法律が必要だと思うほど事例がたくさんなければならないのです。それを数字と事例で表現しなければならない。

逆に言うと、これまでデータがなかったから、法律に守られなかったと言っても過言ではありません。私はアンケートの重要さに目覚めました。

いくら俳優として表現力があって、セリフや役柄を見事に演じても、ここでは意味がありません。今は数字と事例で表現しなければならない、そう腹をくくってアンケートに取り組み始めました。