まず賃金を上げることで生産性が上がるという順番

【権丈】一言で言えば、生産性を上げる必要があるわけですが、ここは、人が生産性を持っているという考え方と、仕事が生産性を持っているという考え方の峻別が重要になります。ゲーリー・ベッカーが唱えた人的資本理論は前者で、レスター・カール・サローたちが唱えていた仕事待ち行列は後者です。

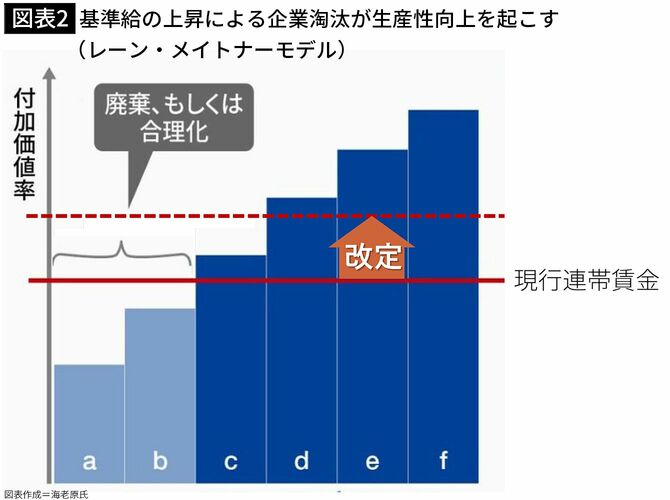

たとえば、スウェーデンが行った政策の理論的支柱となった「レーン=メイドナー・モデル」は、後者の考え方を取り入れていると考えられます。

簡単にまとめると、人口規模の小さい小国で貿易依存度の高い経済構造とならざるを得なかったスウェーデンは、ドイツなどとの経済競争に打ち克って社会全体の所得水準を上げるために、生産性の低い企業を温存する余裕がありませんでした。そこで採った方策が、労働者の賃金をまず上げることで、その賃金を支払うことができるように、企業は懸命に努力する。結果、社会全体の生産性が上がるという政策でした。

日本も生産性の低い企業を守る余裕はない

【権丈】スウェーデンでは、労働者の賃金は集権的に決められます。寛大な社会保障給付と積極的労働市場政策により労働者を守りつつ、経営者には市場規律を求めるという政策で生き残りを果たしてきたわけです。

人口減少が止まらず、労働力の希少性が増している今の日本でも、似た状況に近づいているとも言えます。低い最低賃金や被用者保険の適用除外などで、生産性の低い企業を守っておく余裕はなくなってきています。今後、最低賃金の引上げや被用者保険の適用拡大が進むでしょうが、それは成長戦略でもあります。